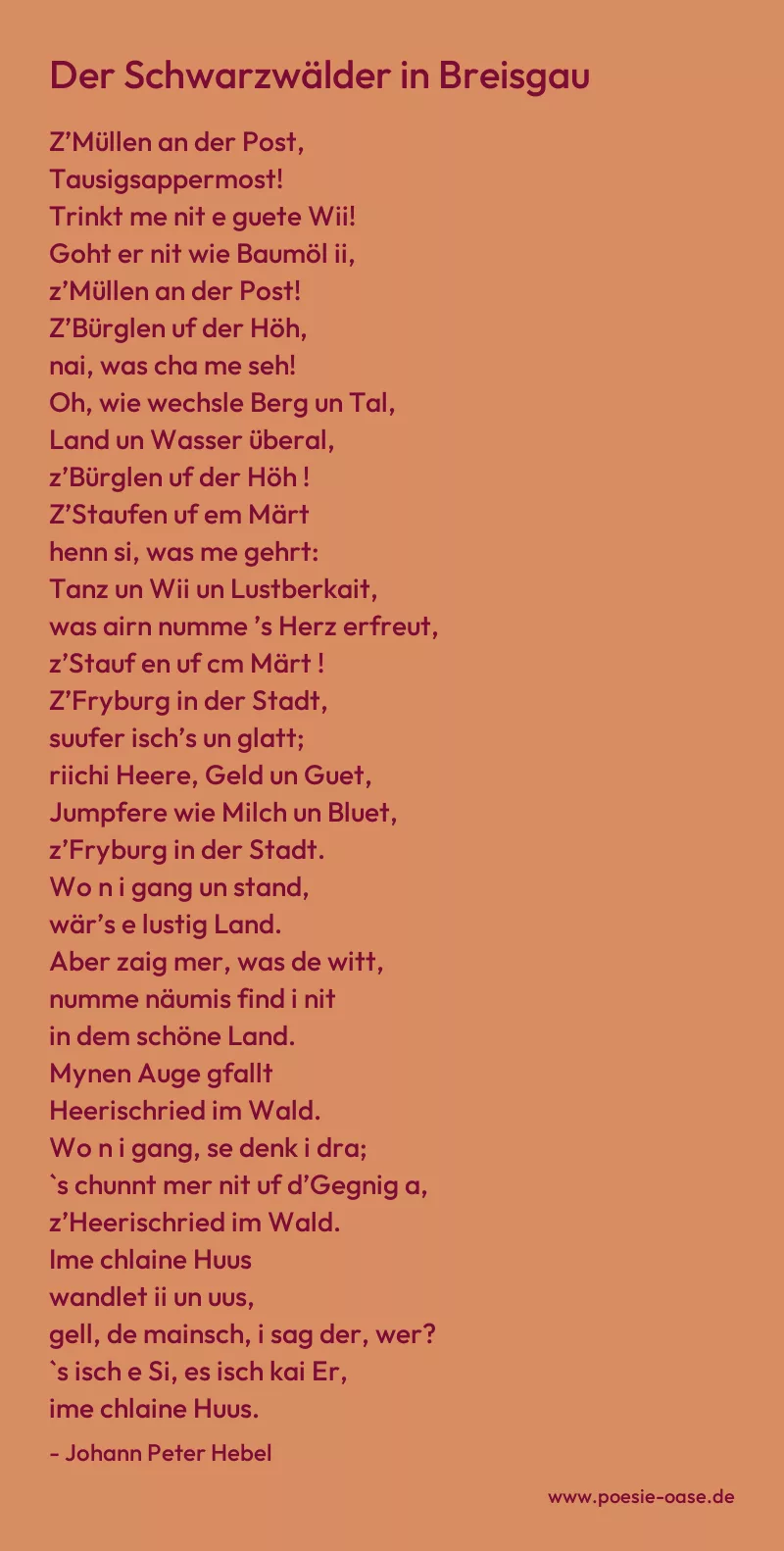

Z’Müllen an der Post,

Tausigsappermost!

Trinkt me nit e guete Wii!

Goht er nit wie Baumöl ii,

z’Müllen an der Post!

Z’Bürglen uf der Höh,

nai, was cha me seh!

Oh, wie wechsle Berg un Tal,

Land un Wasser überal,

z’Bürglen uf der Höh !

Z’Staufen uf em Märt

henn si, was me gehrt:

Tanz un Wii un Lustberkait,

was airn numme ’s Herz erfreut,

z’Stauf en uf cm Märt !

Z’Fryburg in der Stadt,

suufer isch’s un glatt;

riichi Heere, Geld un Guet,

Jumpfere wie Milch un Bluet,

z’Fryburg in der Stadt.

Wo n i gang un stand,

wär’s e lustig Land.

Aber zaig mer, was de witt,

numme näumis find i nit

in dem schöne Land.

Mynen Auge gfallt

Heerischried im Wald.

Wo n i gang, se denk i dra;

`s chunnt mer nit uf d’Gegnig a,

z’Heerischried im Wald.

Ime chlaine Huus

wandlet ii un uus,

gell, de mainsch, i sag der, wer?

`s isch e Si, es isch kai Er,

ime chlaine Huus.

Der Schwarzwälder in Breisgau

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Schwarzwälder in Breisgau“ von Johann Peter Hebel ist eine poetische Reise durch den Breisgau, die die Eindrücke und Sehnsüchte eines Schwarzwälders widerspiegelt. Es ist ein lebendiges Stimmungsbild, das die Vorzüge und Reize der bereisten Orte preist, gleichzeitig aber auch die persönliche Vorliebe des Dichters für die Einfachheit und Vertrautheit seiner Heimat, des Schwarzwaldes, zum Ausdruck bringt.

Die einzelnen Strophen widmen sich verschiedenen Stationen im Breisgau: Müllen, Bürglen, Staufen und Freiburg. Jede Station wird durch charakteristische Attribute beschrieben, wie den guten Wein in Müllen, die malerische Landschaft von Bürglen, das lebhafte Markttreiben in Staufen und die Reichtümer Freiburgs. Hebel verwendet eine einfache, volksliedhafte Sprache, die durch Reim und rhythmische Struktur die Melancholie und die Freude des Erzählers gleichermaßen transportiert. Die Wiederholung von „z’…“ am Beginn jeder Strophe verankert den Leser im Raum und verstärkt den Eindruck einer Reise.

Trotz der lobenden Beschreibungen der besuchten Orte, kristallisiert sich in der letzten Strophe die eigentliche Sehnsucht des Schwarzwälders heraus. Er findet zwar Freude an der Vielfalt des Breisgaus, doch sein Herz sehnt sich nach der Einfachheit und Vertrautheit seiner Heimat, nach „Heerischried im Wald“. Die letzte Strophe, die das „chlaine Huus“ erwähnt, in dem „e Si, es isch kai Er“ wohnt, deutet auf eine persönliche Verbindung, eine geliebte Person hin, die er in seiner Vorstellung in Heerischried vermutet.

Die abschließenden Verse offenbaren die tiefe Verbundenheit des Erzählers mit seiner Herkunft und seinem persönlichen Bezug. Der Breisgau wird als eine schöne Landschaft anerkannt, doch die eigentliche Sehnsucht des Schwarzwälders gilt der Heimat, die er in Gedanken immer bei sich trägt. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Beschreibung einer Reise, sondern vor allem ein Ausdruck von Heimweh, von der Suche nach dem Vertrauten, das letztendlich in der eigenen Herkunft gefunden wird.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.