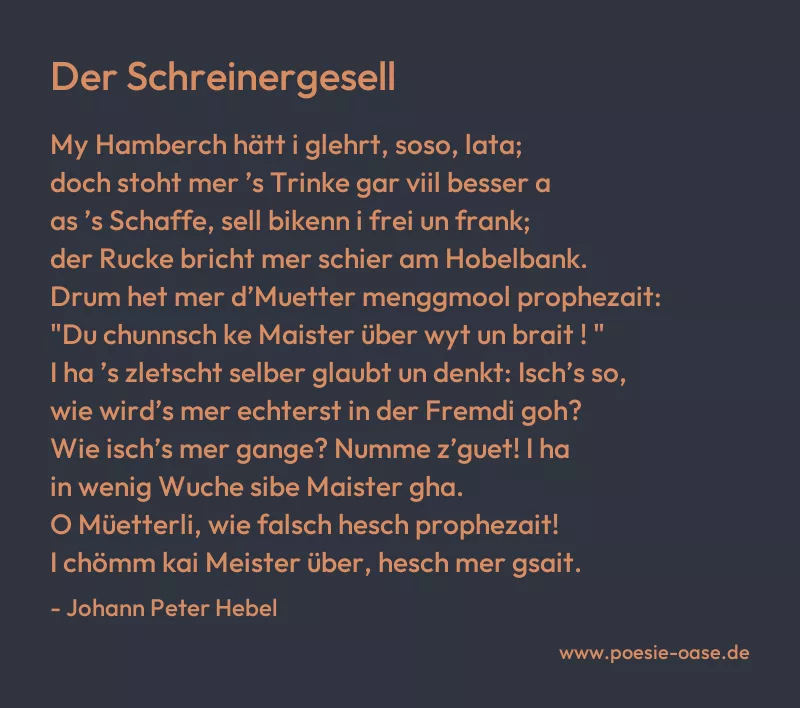

My Hamberch hätt i glehrt, soso, lata;

doch stoht mer ’s Trinke gar viil besser a

as ’s Schaffe, sell bikenn i frei un frank;

der Rucke bricht mer schier am Hobelbank.

Drum het mer d’Muetter menggmool prophezait:

„Du chunnsch ke Maister über wyt un brait ! “

I ha ’s zletscht selber glaubt un denkt: Isch’s so,

wie wird’s mer echterst in der Fremdi goh?

Wie isch’s mer gange? Numme z’guet! I ha

in wenig Wuche sibe Maister gha.

O Müetterli, wie falsch hesch prophezait!

I chömm kai Meister über, hesch mer gsait.

Der Schreinergesell

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Schreinergesell“ von Johann Peter Hebel ist ein humorvolles und selbstironisches Porträt eines Handwerksgesellen, der sich selbst und seine Lebensumstände kritisch betrachtet. Es beginnt mit der Feststellung, dass er zwar das Schreinerhandwerk erlernt hat, das Trinken ihm aber besser liegt als die Arbeit. Die Zeilen atmen eine gewisse Resignation und körperliche Überanstrengung, die er mit der Arbeit am Hobelbank verbindet. Der Geselle gesteht offen ein, dass ihm das Arbeiten schwerfällt und er sich eher dem Genuss zuwendet.

Die Mahnung der Mutter, die ihm prophezeit, dass er nie ein Meister werden würde, bildet den zentralen Konflikt des Gedichts. Der Geselle scheint dieser Vorhersage zuzustimmen und fragt sich, wie es ihm in der Fremde ergehen wird. Interessanterweise entwickelt sich die Geschichte jedoch unerwartet. Er findet in der Fremde, entgegen der mütterlichen Warnung, schnell Anstellung, was die mütterliche Prophezeiung ad absurdum führt. Die humorvolle Pointe liegt darin, dass er innerhalb weniger Wochen sieben verschiedene Meister hatte.

Die Sprache des Gedichts ist dialektal und lebendig, was die Authentizität des Gesellen und die Alltagssprache der Zeit widerspiegelt. Die Reime und der einfache Sprachstil unterstreichen den volkstümlichen Charakter des Gedichts. Der Einsatz von Dialekt trägt zudem zum Humor bei, da er die „Unbeholfenheit“ und den Charme des Gesellen verdeutlicht. Die Verwendung von Wörtern wie „soso“ und „menggmool“ (manchmal) verleiht dem Text einen persönlichen und vertrauten Ton.

Die abschließende Zeile „O Müetterli, wie falsch hesch prophezait! I chömm kai Meister über, hesch mer gsait“ (O Mütterchen, wie falsch hast du prophezeit! Ich werde kein Meister, hast du mir gesagt) fasst die Ironie zusammen. Der Geselle scheint das Gegenteil der mütterlichen Warnung erreicht zu haben, da er nun die Welt bereist und verschiedene Meister „erlebt“. Das Gedicht ist eine charmante Reflexion über die Erwartungen, die das Leben an einen stellt, und die Realität, die oft ganz anders aussieht. Es feiert auf subtile Weise die Freiheit und Unabhängigkeit des Gesellen, der trotz aller Warnungen seinen eigenen Weg geht.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.