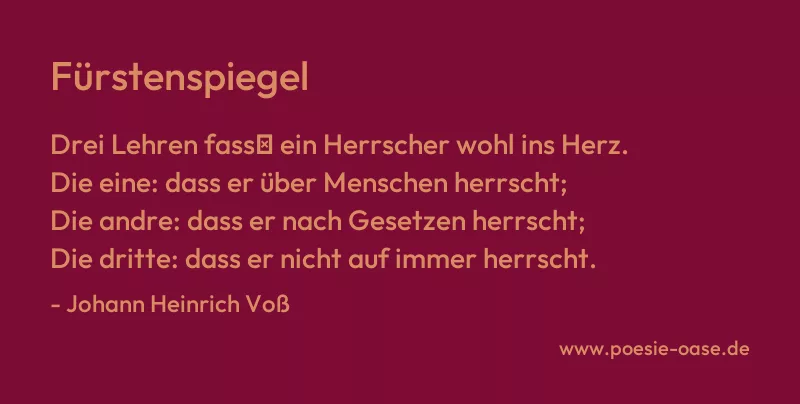

Drei Lehren fass′ ein Herrscher wohl ins Herz.

Die eine: dass er über Menschen herrscht;

Die andre: dass er nach Gesetzen herrscht;

Die dritte: dass er nicht auf immer herrscht.

Fürstenspiegel

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Fürstenspiegel“ von Johann Heinrich Voß ist eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Prinzipien, die ein Herrscher beherzigen sollte. Es besteht aus nur vier Versen, doch in diesen wenigen Zeilen verdichtet sich eine umfassende politische und ethische Lehre, die weit über die bloße Beschreibung von Macht hinausgeht.

Die erste Lehre, „dass er über Menschen herrscht“, erinnert den Herrscher an seine menschliche Aufgabe und Verantwortung. Es wird klargestellt, dass die Macht über Menschen ausgeübt wird, wodurch die Bedeutung der Beziehung zwischen Herrscher und Beherrschten betont wird. Der Herrscher wird somit in die Pflicht genommen, seine Macht im Bewusstsein der Menschlichkeit seiner Untertanen auszuüben.

Die zweite Lehre, „dass er nach Gesetzen herrscht“, fügt eine entscheidende Einschränkung hinzu. Die Macht des Herrschers ist nicht absolut, sondern an Gesetze gebunden. Dies impliziert Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit, willkürliche Entscheidungen zu vermeiden. Durch diese Lehre wird die Grundlage für eine gerechte und stabile Herrschaft gelegt, die auf Prinzipien und nicht auf persönlichem Ermessen basiert.

Die dritte Lehre, „dass er nicht auf immer herrscht“, ist eine Mahnung an die Vergänglichkeit und die Endlichkeit der Macht. Sie erinnert den Herrscher an die Notwendigkeit, seine Position in einem größeren historischen Kontext zu sehen und sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu sein. Dies kann als Aufforderung verstanden werden, weise zu regieren, um das eigene Erbe zu sichern und nachhaltige Werte zu schaffen. Das Gedicht bietet somit eine zeitlose Anleitung für verantwortungsvolle Führung.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.