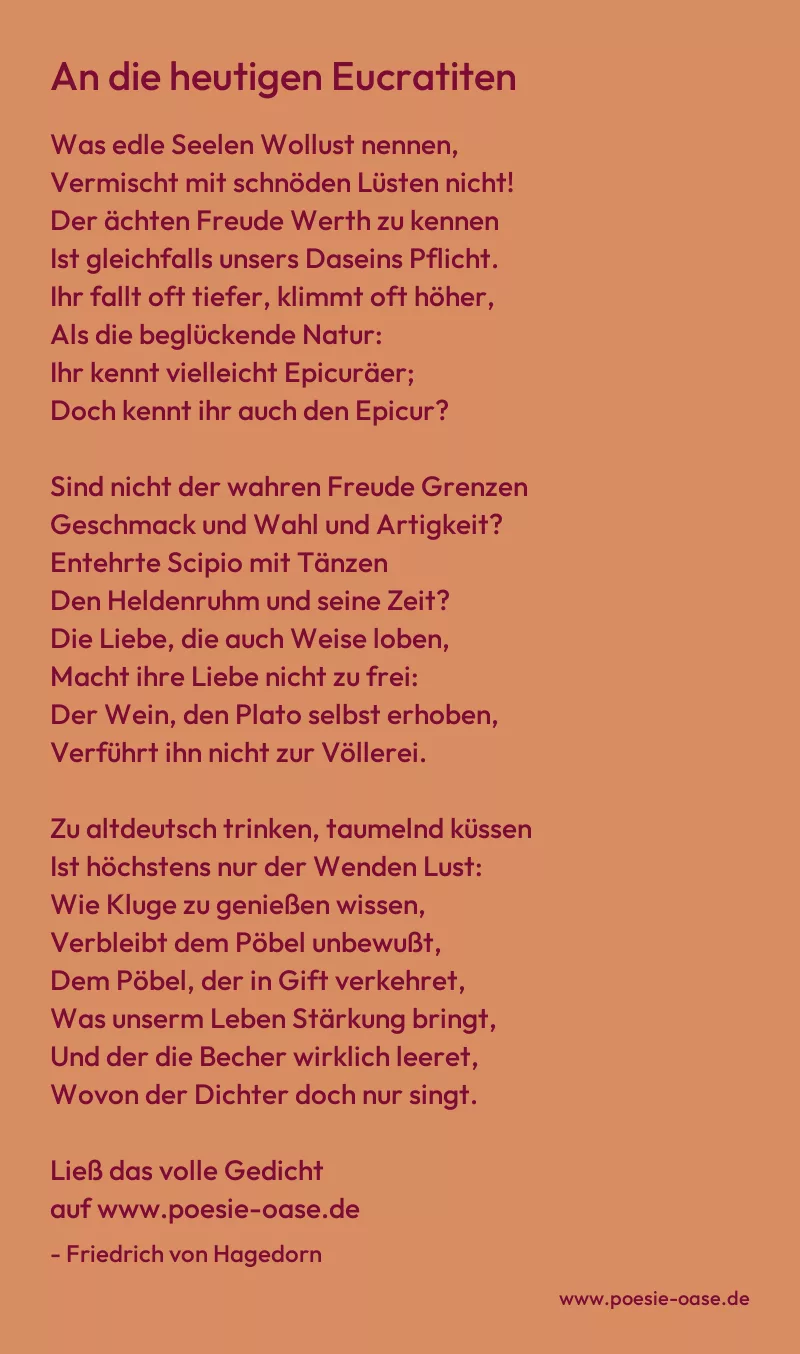

Was edle Seelen Wollust nennen,

Vermischt mit schnöden Lüsten nicht!

Der ächten Freude Werth zu kennen

Ist gleichfalls unsers Daseins Pflicht.

Ihr fallt oft tiefer, klimmt oft höher,

Als die beglückende Natur:

Ihr kennt vielleicht Epicuräer;

Doch kennt ihr auch den Epicur?

Sind nicht der wahren Freude Grenzen

Geschmack und Wahl und Artigkeit?

Entehrte Scipio mit Tänzen

Den Heldenruhm und seine Zeit?

Die Liebe, die auch Weise loben,

Macht ihre Liebe nicht zu frei:

Der Wein, den Plato selbst erhoben,

Verführt ihn nicht zur Völlerei.

Zu altdeutsch trinken, taumelnd küssen

Ist höchstens nur der Wenden Lust:

Wie Kluge zu genießen wissen,

Verbleibt dem Pöbel unbewußt,

Dem Pöbel, der in Gift verkehret,

Was unserm Leben Stärkung bringt,

Und der die Becher wirklich leeret,

Wovon der Dichter doch nur singt.

Von welchen Vätern, welchen Müttern

Erbt ihr die Einsicht großer Welt?

Die Liebe kennt ihr aus den Rittern,

Die uns Cervantes dargestellt;

Euch heißt der Wein der Unart Zunder,

Und fremder Völker Trinklied Tand:

O dafür bleib′ euch der Burgunder,

Lainez und Babet unbekannt!

Der Unterschied in Witz und Tugend

Ist größer, als man denken kann.

Es zeigt die Sprache muntrer Jugend

Nicht stets der Jugend Fehler an.

Petrarchen, der in Versen herzet,

War Laura keine Lesbia;

Voiture, der so feurig scherzet,

Trank Wasser, wie ein Seneca.

Nie ist der Einfalt Urtheil schwächer,

Als wann′s auf Schriftverfasser geht.

Da heißt Sallust kein Ehebrecher:

Er lehrt ja streng, als Epictet;

Doch Plinius ist zu verdammen:

Der hatte Welt und Laster lieb.

Wie sehr verdient er Straf′ und Flammen,

Weil er ein freies Liedchen schrieb!

So liebreich und so gründlich denken

Die Tadler spielender Vernunft,

Und wünschen, um sie einzuschränken,

Der ernsten Zeiten Wiederkunft;

Der Jahre, da des Gastmahls Länge

Den steifen Sitzern Lust gebar,

Und wiederholtes Wortgepränge,

Was jetzt ein Lied von Carpsern, war.