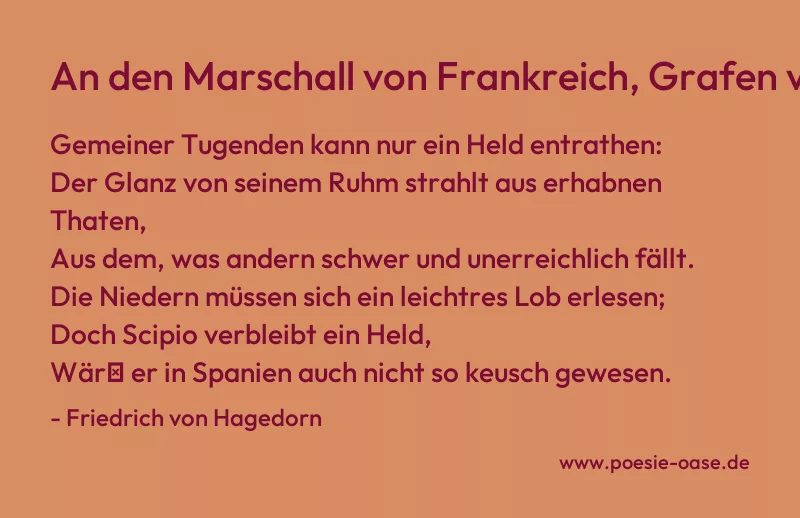

Gemeiner Tugenden kann nur ein Held entrathen:

Der Glanz von seinem Ruhm strahlt aus erhabnen Thaten,

Aus dem, was andern schwer und unerreichlich fällt.

Die Niedern müssen sich ein leichtres Lob erlesen;

Doch Scipio verbleibt ein Held,

Wär′ er in Spanien auch nicht so keusch gewesen.

An den Marschall von Frankreich, Grafen von S.

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „An den Marschall von Frankreich, Grafen von S.“ von Friedrich von Hagedorn ist eine pointierte Reflexion über die Natur des Heldentums und die Bedeutung von Tugend. Es beginnt mit der Feststellung, dass gewöhnliche Tugenden für einen wahren Helden irrelevant sind, da dessen Ruhm aus erhabenen Taten resultiert, die für andere unerreichbar sind. Dies deutet bereits auf eine Distanzierung von der Vorstellung einer allumfassenden Tugendhaftigkeit hin und setzt stattdessen auf die Bewertung nach größeren, herausragenden Leistungen.

Der Kern der Argumentation liegt in der zweiten Hälfte des Gedichts. Hier wird das Beispiel des römischen Feldherrn Scipio herangezogen, der trotz eines möglichen Fehlverhaltens, hier als „nicht so keusch gewesen“ angedeutet, weiterhin als Held angesehen wird. Diese Aussage ist provokant und wirft Fragen auf. Sie impliziert, dass bestimmte Fehler oder Schwächen die Gesamtleistung eines Helden nicht schmälern, solange die großen Taten weiterhin überwiegen. Es handelt sich um eine Pragmatisierung des Heldenbegriffs, der sich von moralischer Perfektion verabschiedet.

Die gewählte Sprache ist präzise und elegant, typisch für die klassizistische Epoche, in der Hagedorn wirkte. Die Kürze des Gedichts und die pointierte Schlussfolgerung machen es zu einem prägnanten Beispiel für eine sentenzenhafte Dichtkunst. Die Verwendung von Reimen und einem klaren Rhythmus verstärkt die einprägsame Wirkung des Gedichts und unterstreicht die vermeintliche Einfachheit der dargebotenen Weisheit, die jedoch in ihrer Tiefe differenziert ist.

Insgesamt lässt sich das Gedicht als eine kritische Auseinandersetzung mit dem traditionellen Heldenbild interpretieren. Es hinterfragt die Forderung nach umfassender Tugendhaftigkeit und betont stattdessen die Bedeutung großer Taten, die letztlich über menschliche Schwächen hinwegsehen können. Die Betonung der „erhabnen Thaten“ und die Relativierung von Tugendhaftigkeit deuten auf ein Bewusstsein für die Komplexität des menschlichen Charakters und die Begrenzung moralischer Wertmaßstäbe in der Bewertung historischer Persönlichkeiten.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.