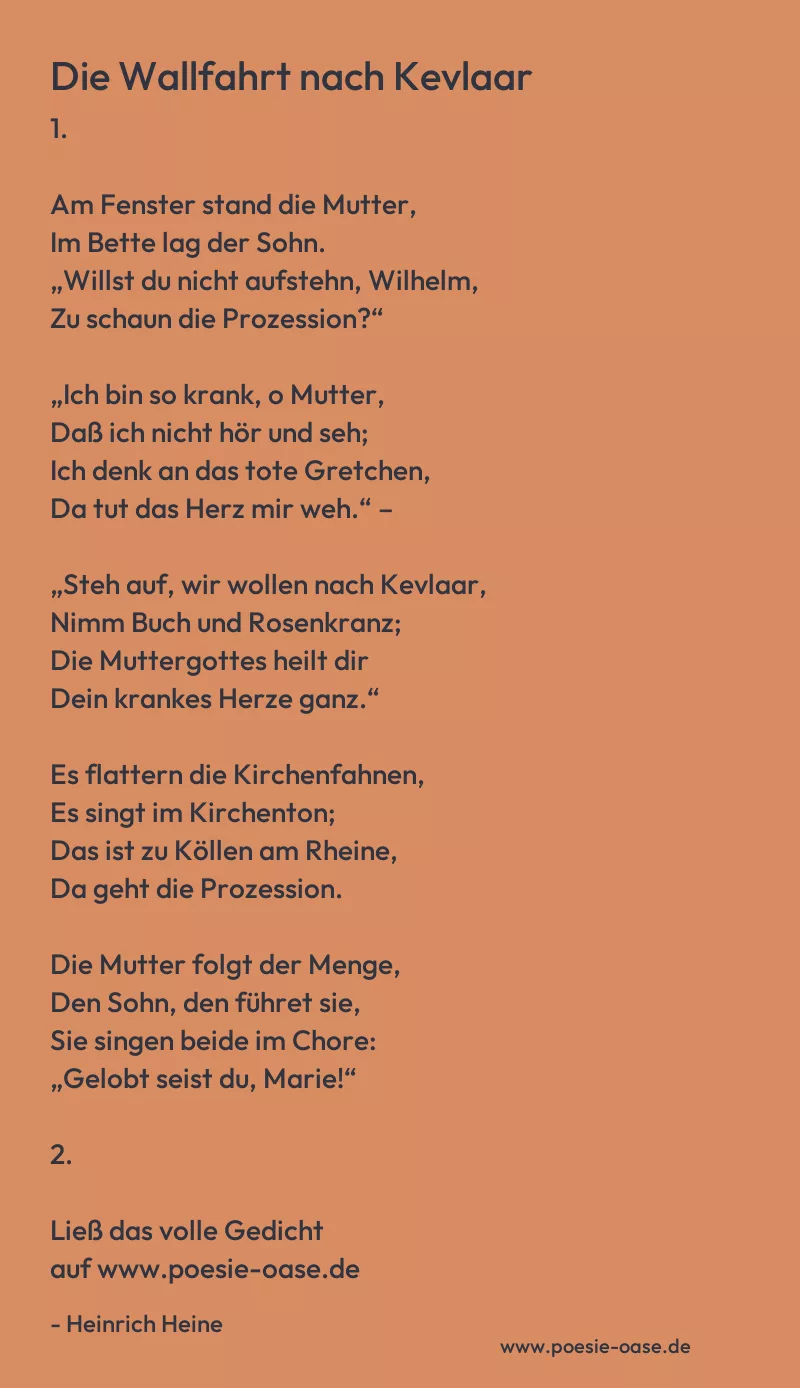

1.

Am Fenster stand die Mutter,

Im Bette lag der Sohn.

„Willst du nicht aufstehn, Wilhelm,

Zu schaun die Prozession?“

„Ich bin so krank, o Mutter,

Daß ich nicht hör und seh;

Ich denk an das tote Gretchen,

Da tut das Herz mir weh.“ –

„Steh auf, wir wollen nach Kevlaar,

Nimm Buch und Rosenkranz;

Die Muttergottes heilt dir

Dein krankes Herze ganz.“

Es flattern die Kirchenfahnen,

Es singt im Kirchenton;

Das ist zu Köllen am Rheine,

Da geht die Prozession.

Die Mutter folgt der Menge,

Den Sohn, den führet sie,

Sie singen beide im Chore:

„Gelobt seist du, Marie!“

2.

Die Muttergottes zu Kevlaar

Trägt heut ihr bestes Kleid;

Heut hat sie viel zu schaffen,

Es kommen viel kranke Leut‘.

Die kranken Leute bringen

Ihr dar, als Opferspend‘,

Aus Wachs gebildete Glieder,

Viel wächserne Füß‘ und Händ‘.

Und wer eine Wachshand opfert,

Dem heilt an der Hand die Wund‘;

Und wer einen Wachsfuß opfert,

Dem wird der Fuß gesund.

Nach Kevlaar ging mancher auf Krücken,

Der jetzo tanzt auf dem Seil,

Gar mancher spielt jetzt die Bratsche,

Dem dort kein Finger war heil.

Die Mutter nahm ein Wachslicht,

Und bildete draus ein Herz.

„Bring das der Muttergottes,

Dann heilt sie deinen Schmerz.“

Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz,

Ging seufzend zum Heiligenbild;

Die Träne quillt aus dem Auge,

Das Wort aus dem Herzen quillt:

„Du Hochgebenedeite,

Du reine Gottesmagd,

Du Königin des Himmels,

Dir sei mein Leid geklagt!

Ich wohnte mit meiner Mutter

Zu Köllen in der Stadt,

Der Stadt, die viele hundert

Kapellen und Kirchen hat.

Und neben uns wohnte Gretchen,

Doch die ist tot jetzund –

Marie, dir bring ich ein Wachsherz,

Heil du meine Herzenswund‘.

Heil du mein krankes Herze –

Ich will auch spät und früh

Inbrünstiglich beten und singen:

‚Gelobt seist du, Marie!’“

3.

Der kranke Sohn und die Mutter,

Die schliefen im Kämmerlein;

Da kam die Muttergottes

Ganz leise geschritten herein.

Sie beugte sich über den Kranken,

Und legte ihre Hand

Ganz leise auf sein Herze,

Und lächelte mild und schwand.

Die Mutter schaut alles im Traume,

Und hat noch mehr geschaut;

Sie erwachte aus dem Schlummer,

Die Hunde bellten so laut.

Da lag dahingestrecket

Ihr Sohn, und der war tot;

Es spielt auf den bleichen Wangen

Das lichte Morgenrot.

Die Mutter faltet die Hände,

Ihr war, sie wußte nicht wie;

Andächtig sang sie leise:

„Gelobt seist du, Marie!“