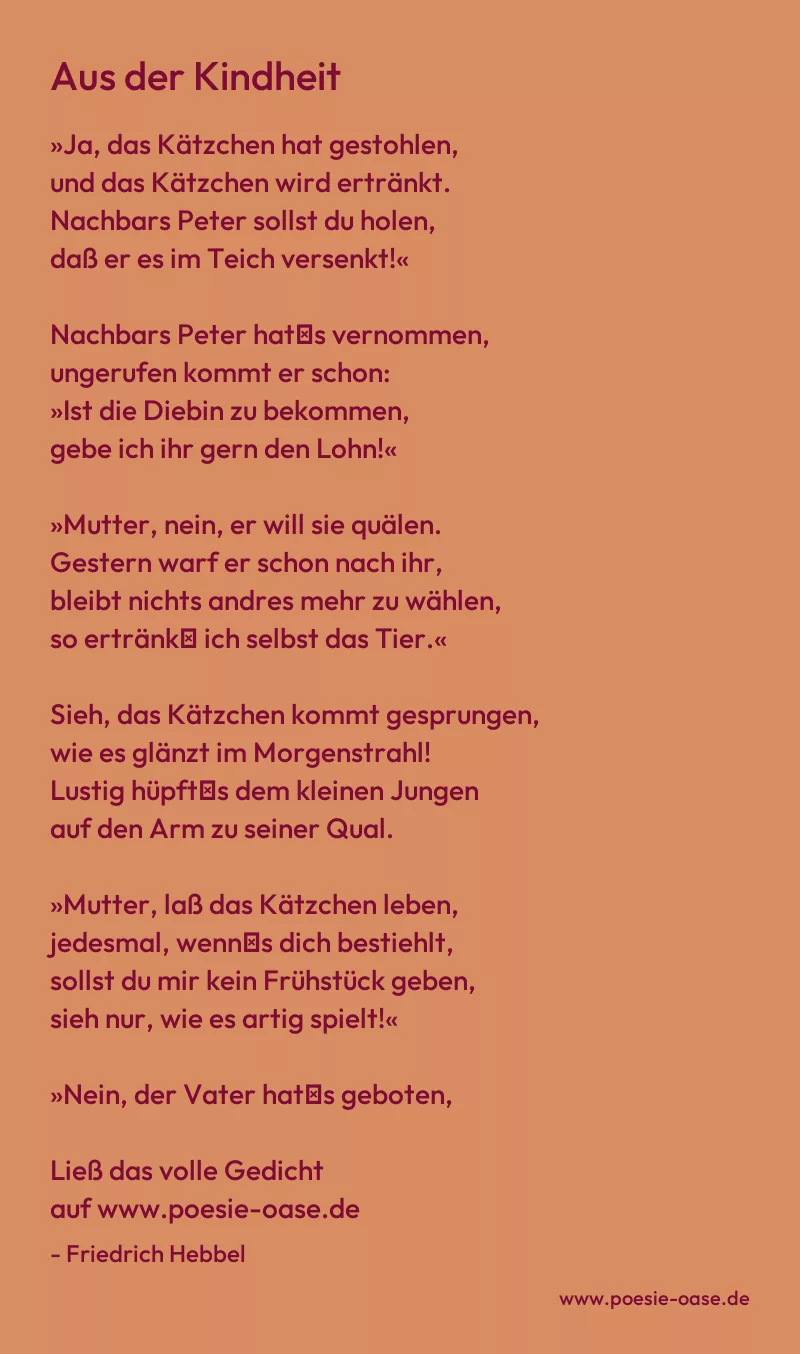

»Ja, das Kätzchen hat gestohlen,

und das Kätzchen wird ertränkt.

Nachbars Peter sollst du holen,

daß er es im Teich versenkt!«

Nachbars Peter hat′s vernommen,

ungerufen kommt er schon:

»Ist die Diebin zu bekommen,

gebe ich ihr gern den Lohn!«

»Mutter, nein, er will sie quälen.

Gestern warf er schon nach ihr,

bleibt nichts andres mehr zu wählen,

so ertränk′ ich selbst das Tier.«

Sieh, das Kätzchen kommt gesprungen,

wie es glänzt im Morgenstrahl!

Lustig hüpft′s dem kleinen Jungen

auf den Arm zu seiner Qual.

»Mutter, laß das Kätzchen leben,

jedesmal, wenn′s dich bestiehlt,

sollst du mir kein Frühstück geben,

sieh nur, wie es artig spielt!«

»Nein, der Vater hat′s geboten,

hundertmal ist ihr verziehn!«

»Hat sie doch vier weiße Pfoten!«

»Einerlei! Ihr Tag erschien!«

»Nachbarin, ich folg′ ihm leise,

ob er es auch wirklich tut!«

Peter spricht es häm′scherweise,

und der Knabe hört′s mit Wut.

Unterwegs auf manchem Platze

bietet er sein Liebchen aus;

aber keiner will die Katze,

jeder hat sie längst im Haus.

Ach, da ist er schon am Teiche

und sein Blick, sein scheuer, schweift,

ob ihn Peter noch umschleiche –

ja, er steht von fern und pfeift.

Nun, wir müssen alle sterben,

Großmama ging dir vorauf,

und du wirst den Himmel erben,

kratze nur, sie macht dir auf!

Jetzt, um sie recht tief zu betten,

wirft er sie mit aller Macht,

doch zugleich, um sie zu retten,

springt er nach, als er′s vollbracht.

Eilte Peter nicht, der lange,

gleich im Augenblick herzu,

fände er, es ist mir bange,

hier im Teich die ew′ge Ruh.

In das Haus zurückgetragen,

hört er auf die Mutter nicht,

schweigt auf alle ihre Fragen,

schließt die Augen trotzig-dicht.

Von dem Zucker, den sie brachte,

nimmt er zwar zerstreut ein Stück;

doch den Tee, den sie ihm machte,

weist er ungestüm zurück.

Welch ein Ton! Er dreht sich stutzend,

und auf einer Fensterbank,

spinnend und sich emsig putzend,

sitzt sein Kätzchen blink und blank.

»Lebt sie, Mutter?« »Dem Verderben

warst du näher, Kind, als sie!«

»Und sie soll auch nicht mehr sterben?«

»Trinke nur, so soll sie′s nie!«