Angst, Feiern, Flüsse & Meere, Gemeinfrei, Helden & Prinzessinnen, Himmel & Wolken, Mythen & Legenden, Natur, Sommer, Spiritualität, Unschuld

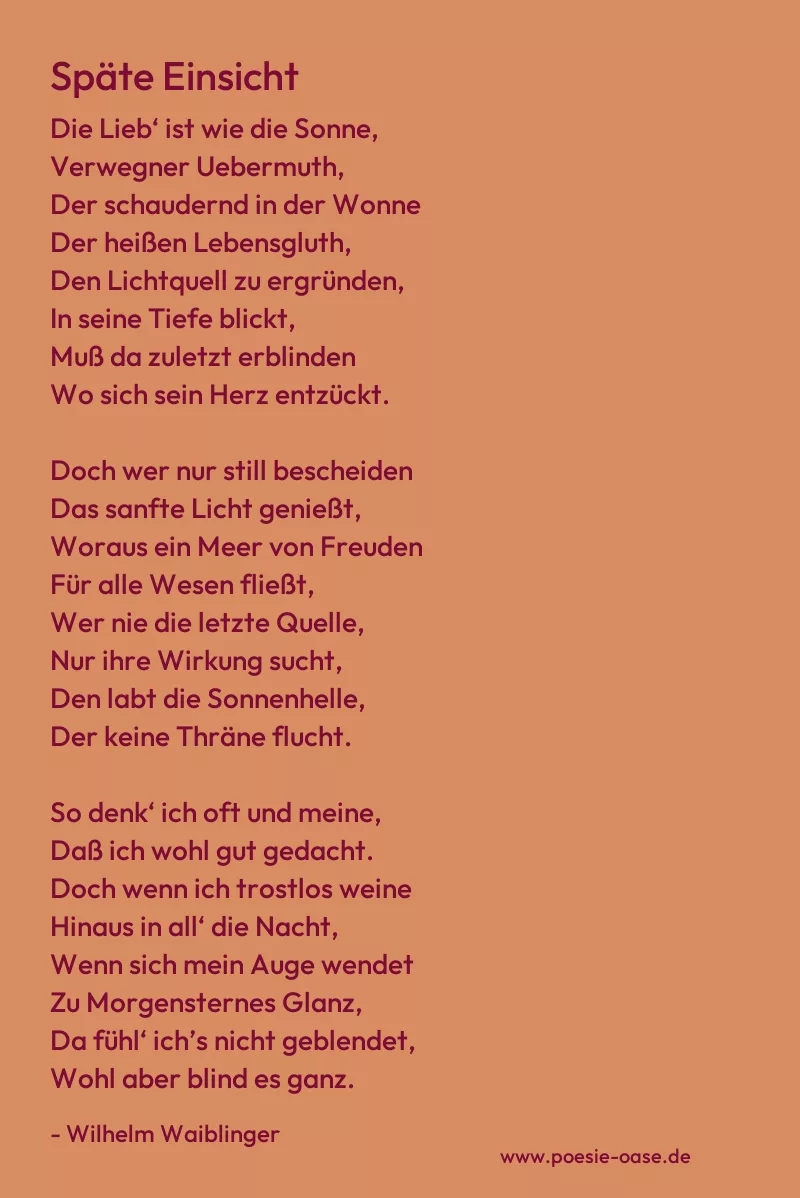

Späte Einsicht

Die Lieb‘ ist wie die Sonne,

Verwegner Uebermuth,

Der schaudernd in der Wonne

Der heißen Lebensgluth,

Den Lichtquell zu ergründen,

In seine Tiefe blickt,

Muß da zuletzt erblinden

Wo sich sein Herz entzückt.

Doch wer nur still bescheiden

Das sanfte Licht genießt,

Woraus ein Meer von Freuden

Für alle Wesen fließt,

Wer nie die letzte Quelle,

Nur ihre Wirkung sucht,

Den labt die Sonnenhelle,

Der keine Thräne flucht.

So denk‘ ich oft und meine,

Daß ich wohl gut gedacht.

Doch wenn ich trostlos weine

Hinaus in all‘ die Nacht,

Wenn sich mein Auge wendet

Zu Morgensternes Glanz,

Da fühl‘ ich’s nicht geblendet,

Wohl aber blind es ganz.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Späte Einsicht“ von Wilhelm Waiblinger thematisiert die komplexe und ambivalente Natur der Liebe und der menschlichen Sehnsüchte. Zu Beginn stellt Waiblinger die Liebe mit der Sonne gleich: „Die Lieb‘ ist wie die Sonne, / Verwegner Uebermuth“. Die Sonne als Symbol für Liebe wird hier als etwas Kraftvolles und Potentes dargestellt, das jedoch zugleich Gefahr in sich birgt. Die „Wonne“ der Liebe ist die „heiße Lebensglut“, die sowohl verheißungsvoll als auch gefährlich ist. Die Person, die „den Lichtquell zu ergründen“ versucht, wird gewarnt, dass sie sich „erblinden“ muss, wo ihr Herz sich entzückt – eine Metapher für die Selbstzerstörung, die aus einer zu intensiven, forschenden Liebe entstehen kann.

Im Gegensatz dazu stellt Waiblinger eine andere Haltung gegenüber der Liebe dar: Die Person, die „nur still bescheiden / Das sanfte Licht genießt“, erlebt die Liebe in einer unaufgeregten, nicht fordernden Weise und findet in dieser zurückhaltenden Haltung einen kontinuierlichen Fluss von Freude und Erfüllung. Die Liebe wird hier als eine Quelle beschrieben, die nicht aufdringlich ist, sondern für „alle Wesen fließt“. Diese sanfte, bescheidene Haltung gegenüber der Liebe wird als Weg zur Zufriedenheit und zum inneren Frieden präsentiert, bei dem der Mensch die „Sonnenhelle“ genießt, ohne die „Thräne“ des Leidens zu kennen.

Im letzten Teil des Gedichts wendet sich Waiblinger jedoch einer tieferen, persönlichen Einsicht zu. Obwohl er zunächst von der bescheidenen Haltung als der richtigen gesprochen hat, erkennt er in seiner eigenen Verzweiflung, dass auch er von der Liebe und dem Leben in einer intensiveren Weise betroffen ist. „Wenn sich mein Auge wendet / Zu Morgensternes Glanz, / Da fühl‘ ich’s nicht geblendet, / Wohl aber blind es ganz.“ In dieser Wendung zeigt Waiblinger, dass trotz seines Versuchs, die Liebe in einer gemäßigten, nicht zerstörerischen Weise zu erleben, er dennoch von seiner Sehnsucht und seinem Streben nach dem „Glanz“ der Liebe überwältigt wird. Es ist eine späte Einsicht, die den Dichter zu der Erkenntnis führt, dass auch die ruhige, zurückhaltende Haltung letztlich ihre eigene Blindheit und Verzweiflung in sich trägt.

Das Gedicht bewegt sich zwischen der Weisheit der Zurückhaltung und der Leidenschaft des Strebens nach Liebe. Waiblinger hinterfragt, ob es überhaupt möglich ist, der Sonne der Liebe mit einer Haltung der Bescheidenheit zu begegnen, ohne gleichzeitig in die Dunkelheit der Sehnsucht und des Schmerzes zu fallen. Die „späte Einsicht“ zeigt die Unvermeidlichkeit menschlicher Schwächen und die komplexe Dynamik zwischen Erfüllung und Enttäuschung im Streben nach Liebe. Das Gedicht reflektiert eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den menschlichen Gefühlen und dem paradoxen Verhältnis zwischen Wunsch und Zufriedenheit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.