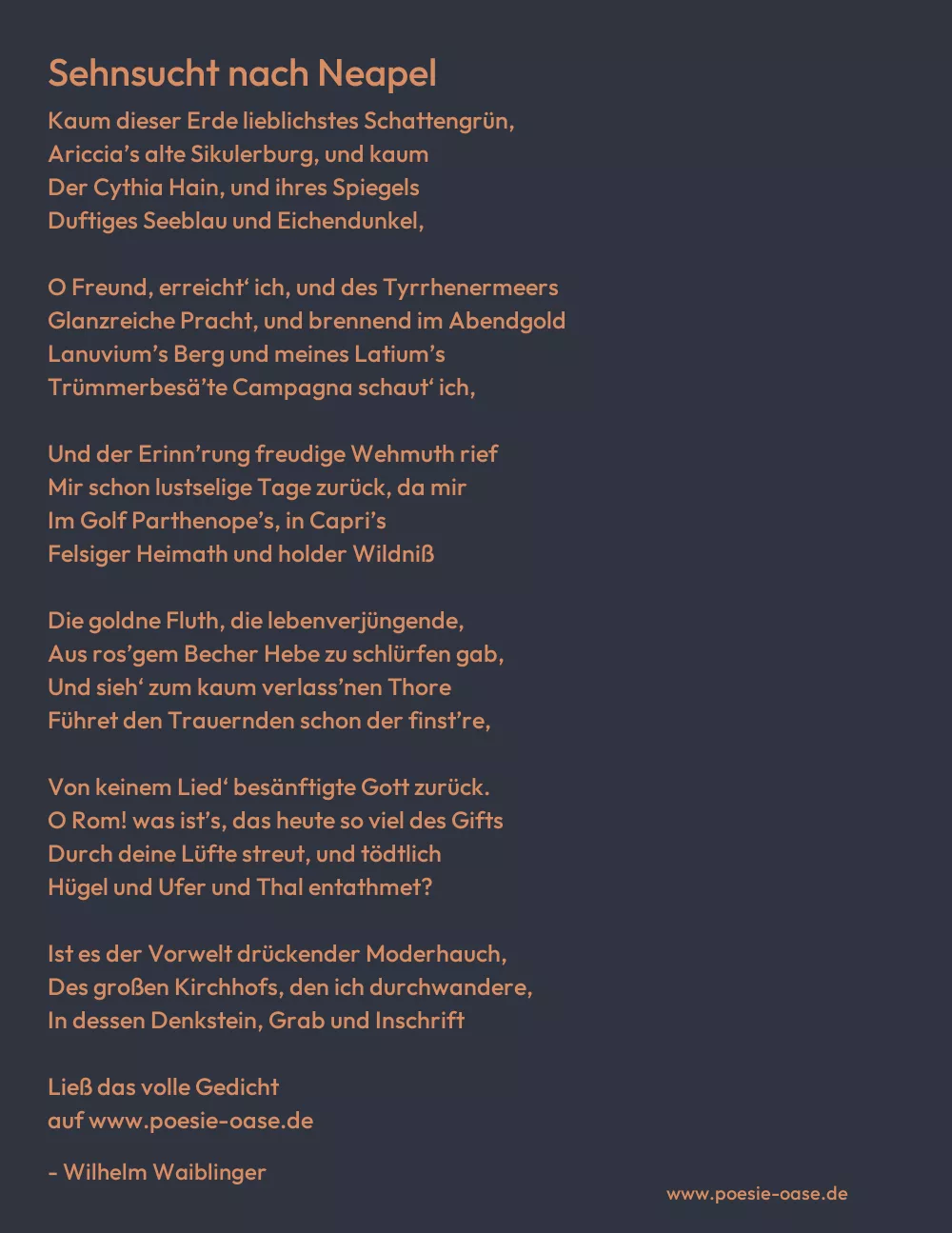

Kaum dieser Erde lieblichstes Schattengrün,

Ariccia’s alte Sikulerburg, und kaum

Der Cythia Hain, und ihres Spiegels

Duftiges Seeblau und Eichendunkel,

O Freund, erreicht‘ ich, und des Tyrrhenermeers

Glanzreiche Pracht, und brennend im Abendgold

Lanuvium’s Berg und meines Latium’s

Trümmerbesä’te Campagna schaut‘ ich,

Und der Erinn’rung freudige Wehmuth rief

Mir schon lustselige Tage zurück, da mir

Im Golf Parthenope’s, in Capri’s

Felsiger Heimath und holder Wildniß

Die goldne Fluth, die lebenverjüngende,

Aus ros’gem Becher Hebe zu schlürfen gab,

Und sieh‘ zum kaum verlass’nen Thore

Führet den Trauernden schon der finst’re,

Von keinem Lied‘ besänftigte Gott zurück.

O Rom! was ist’s, das heute so viel des Gifts

Durch deine Lüfte streut, und tödtlich

Hügel und Ufer und Thal entathmet?

Ist es der Vorwelt drückender Moderhauch,

Des großen Kirchhofs, den ich durchwandere,

In dessen Denkstein, Grab und Inschrift

Einsame Wand’rer und ernste Denker

Die Weltgeschichte lasen; vielleicht das Blut

Das hier geströmt Jahrtausende durch, und tief

Befleckt die Erde, welch ein Tiber

Faßt‘ es in seines Gestades Gränze?

Nicht weiß ich’s, Freund, doch sei dir bekannt: Zwar pflegt

Mich treue Sorgfalt: Amor, mein steter Freund,

Wenn längst auch mit gesenktem Flügel,

Ist er doch immer noch mein Begleiter,

Und kürzt der Stunden Kummer und Ungeduld,

In Traum und Schlaf einwiegend das Herz, wenn nicht

Mit Diotimas Lehre, doch mit

Raffael’s Freuden und Benvenuto’s.

Wohl rühm‘ ich deß mich! Aber in Rom dünkt mir,

Als ob im Grab ich schlummr‘, und im Zaubergolf

Neapels Psyche bald zur reinen

Schönheit Elysiums auferstünde.