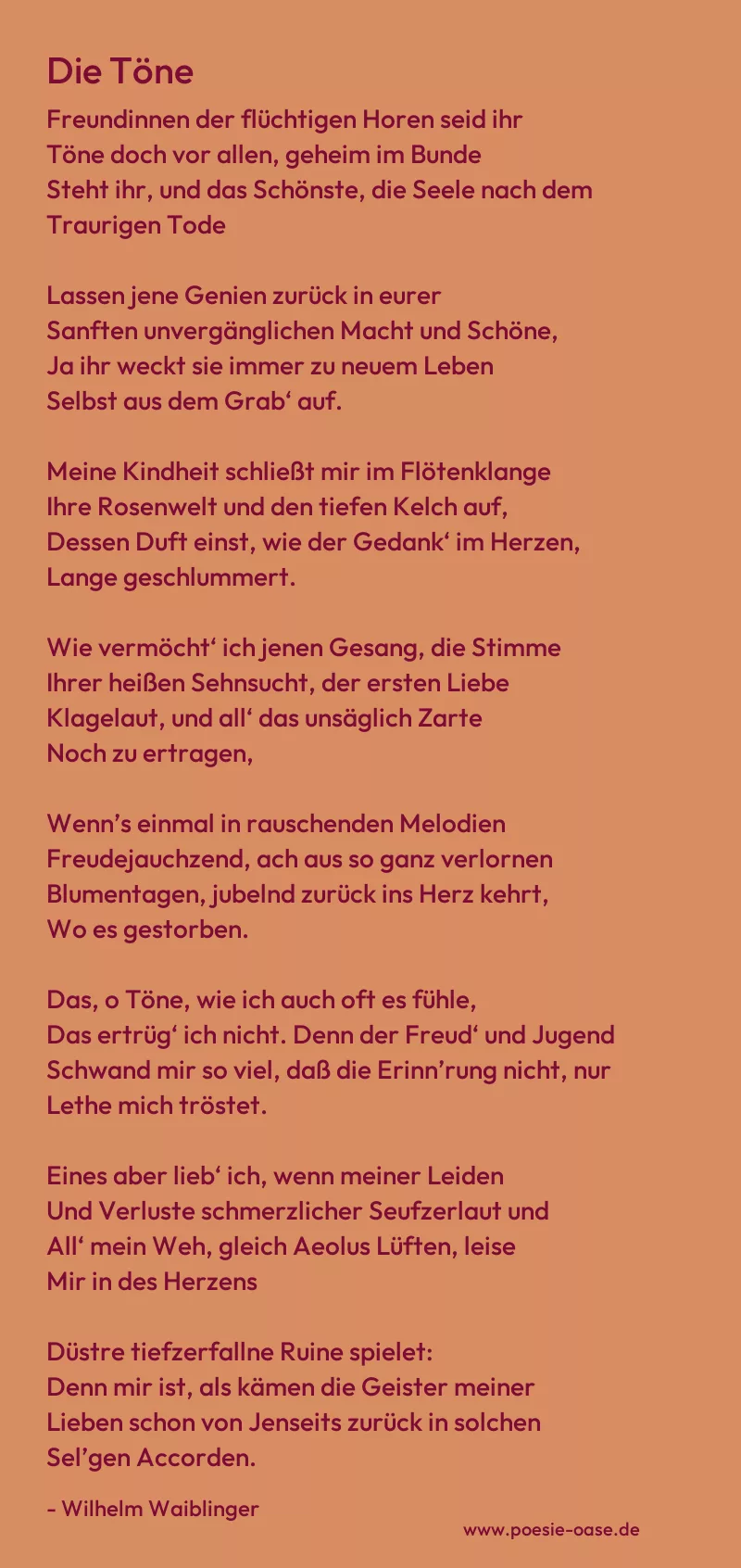

Freundinnen der flüchtigen Horen seid ihr

Töne doch vor allen, geheim im Bunde

Steht ihr, und das Schönste, die Seele nach dem

Traurigen Tode

Lassen jene Genien zurück in eurer

Sanften unvergänglichen Macht und Schöne,

Ja ihr weckt sie immer zu neuem Leben

Selbst aus dem Grab‘ auf.

Meine Kindheit schließt mir im Flötenklange

Ihre Rosenwelt und den tiefen Kelch auf,

Dessen Duft einst, wie der Gedank‘ im Herzen,

Lange geschlummert.

Wie vermöcht‘ ich jenen Gesang, die Stimme

Ihrer heißen Sehnsucht, der ersten Liebe

Klagelaut, und all‘ das unsäglich Zarte

Noch zu ertragen,

Wenn’s einmal in rauschenden Melodien

Freudejauchzend, ach aus so ganz verlornen

Blumentagen, jubelnd zurück ins Herz kehrt,

Wo es gestorben.

Das, o Töne, wie ich auch oft es fühle,

Das ertrüg‘ ich nicht. Denn der Freud‘ und Jugend

Schwand mir so viel, daß die Erinn’rung nicht, nur

Lethe mich tröstet.

Eines aber lieb‘ ich, wenn meiner Leiden

Und Verluste schmerzlicher Seufzerlaut und

All‘ mein Weh, gleich Aeolus Lüften, leise

Mir in des Herzens

Düstre tiefzerfallne Ruine spielet:

Denn mir ist, als kämen die Geister meiner

Lieben schon von Jenseits zurück in solchen

Sel’gen Accorden.