Meeresstrand

Ans Haff nun fliegt die Möwe,

und Dämmrung bricht herein;

über die feuchten Watten

spiegelt der Abendschein.

Graues Geflügel huschet

neben dem Wasser her;

wie Träume liegen die Inseln

im Nebel auf dem Meer.

Ich höre des gärenden Schlammes

geheimnisvollen Ton,

einsames Vogelrufen –

so war es immer schon.

Noch einmal schauert leise

und schweiget dann der Wind;

vernehmlich werden die Stimmen,

die über der Tiefe sind.

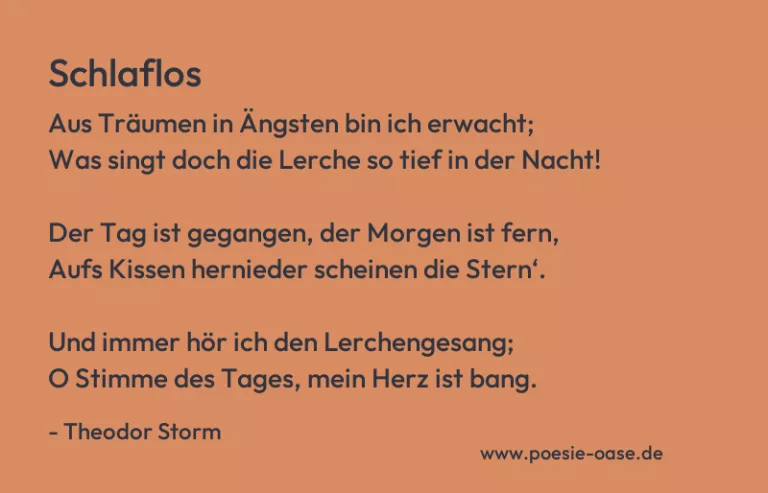

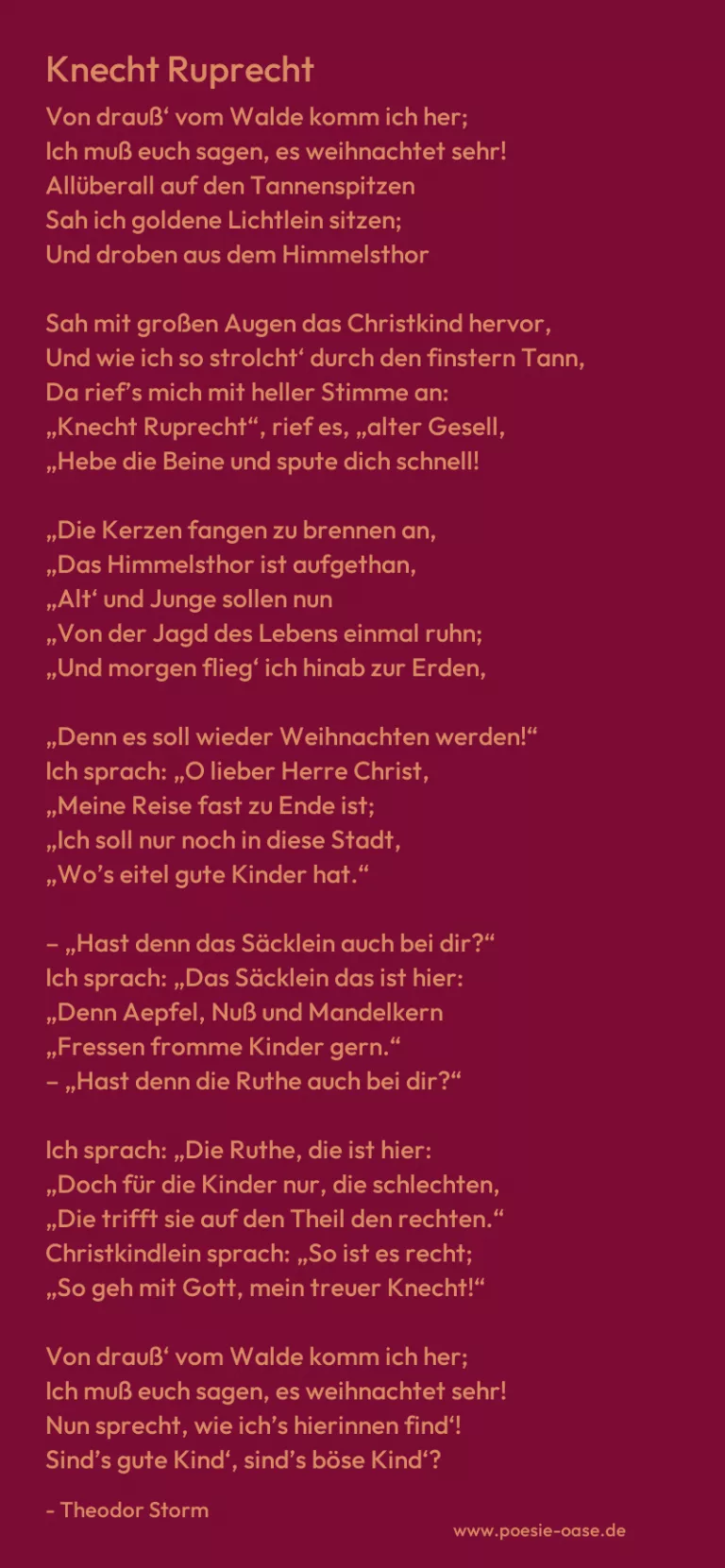

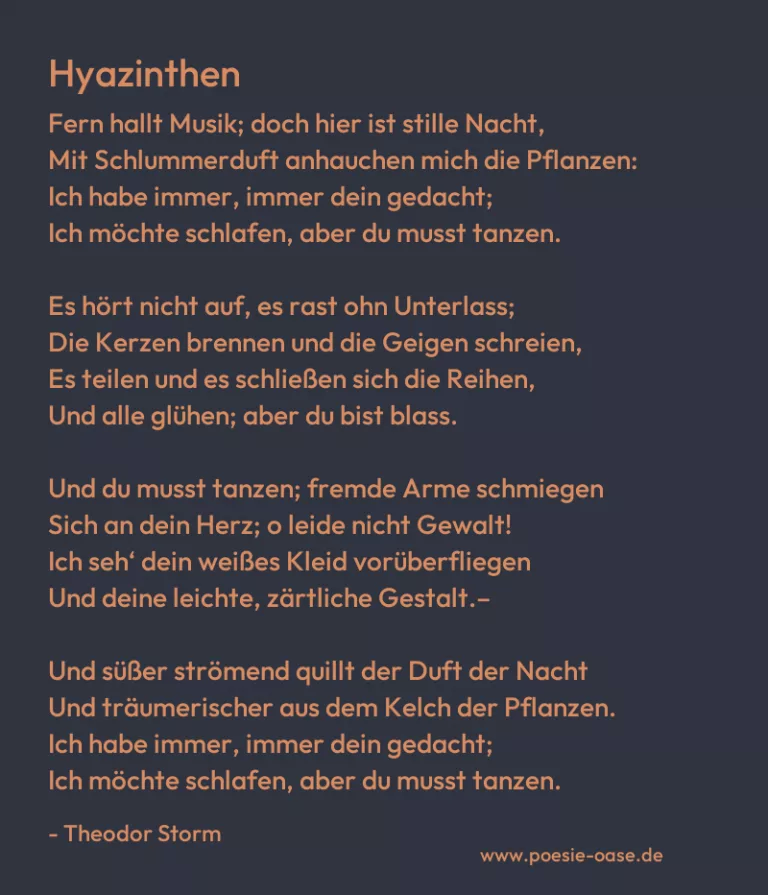

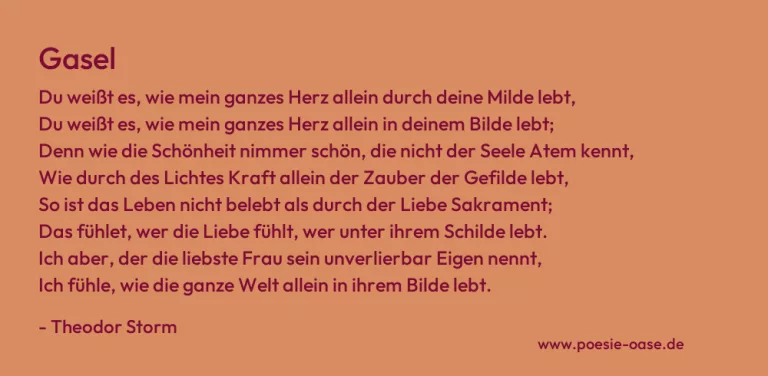

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Meeresstrand“ von Theodor Storm entfaltet in ruhigen, atmosphärisch dichten Bildern eine melancholische Abendstimmung an der norddeutschen Küste. Die Natur ist dabei nicht bloße Kulisse, sondern Ausdruck innerer Regung – der Übergang von Tag zu Nacht spiegelt einen Zustand zwischen Bewusstsein und Traum, zwischen äußerer Wahrnehmung und innerem Hören.

In der ersten Strophe wird die einsetzende Dämmerung beschrieben: Die Möwe fliegt ans Haff, der Abendschein spiegelt sich über den Watten. Die Bewegungen sind langsam, fast schwebend, und die Sprache schlicht, aber bildkräftig. Die Welt scheint sich zu verlangsamen, wird stiller, während das Licht nachlässt. Es entsteht eine Übergangszone, in der Sichtbares und Unsichtbares ineinander übergehen.

Die zweite Strophe verleiht der Szene eine traumartige Qualität: „Graues Geflügel huschet“ – schemenhafte Bewegung, kaum greifbar. Die Inseln liegen „wie Träume“ im Nebel, das Meer verliert seine Klarheit und wird zum Spiegel einer Zwischenwelt. Diese Metaphern schaffen eine Atmosphäre des Entrückten und der Auflösung fester Konturen.

In der dritten Strophe wendet sich der Blick vom Sichtbaren zum Hörbaren: Es erklingen die „geheimnisvollen Töne“ des gärenden Schlamms, ein einsames Vogelrufen. Storm gelingt es hier, eine fast unheimliche, archaische Tiefe spürbar zu machen. Die Natur wird nicht verklärt, sondern erscheint mit ihrer eigentümlichen Fremdheit, ihrer ewigen Wiederholung: „so war es immer schon“. Es ist ein Hören ins Elementare, ins Zeitlose.

Die letzte Strophe beschreibt das endgültige Verstummen des Tages: Ein leiser Windschauer, dann völlige Ruhe. Und gerade in dieser Stille werden andere Stimmen vernehmbar – „die über der Tiefe sind“. Diese letzte Zeile lässt sich doppeldeutig lesen: als das Weiterschwingen der Naturkräfte, aber auch als metaphysische Ahnung. Das Gedicht endet im Offenen – in einer Stille, die mehr enthält als nur Schweigen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.