Der Herr der Insel

Die fischer überliefern das im süden

Auf einer insel reich an zimt und öl

Und edlen steinen die im sande glitzern

Ein Vogel war der wenn am boden fußend

Mit seinem schnabel hoher stämme krone

Zerpflücken konnte – wenn er seine flügel

Gefärbt wie mit dem saft der Tyrer-schnecke

Zu schwerem niedrem flug erhoben: habe

Er einer dunklen wolke gleichgesehn.

Des tages sei er im Gehölz verschwunden

Des abends aber an den strand gekommen

Im külen windeshauch von salz und tang

Die süße stimme hebend daß delfine

Die freunde des gesanges näher schwammen

im meer voll goldner federn goldner funken.

So habe er seit urbginn gelebt

Gescheiterte nur hätten ihn erblickt.

Denn als zum erstenmal die weißen segel

Der menschen sich mit günstigem geleit

Dem eiland zugedreht sei er zum hügel

Die ganze teure stätte zu beschaun gestiegen

Verbreitet habe er die großen schwingen

Verscheidend in gedämpften schmerzeslauten.

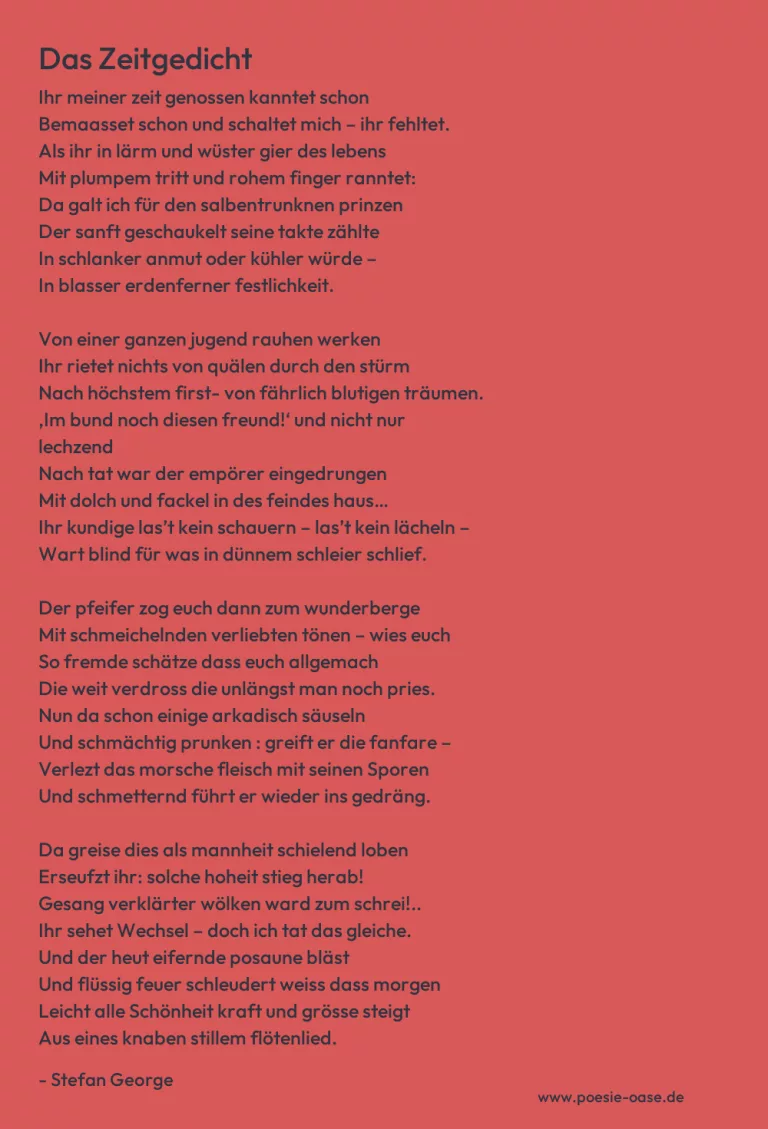

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der Herr der Insel“ von Stefan George schildert eine geheimnisvolle, fast mythische Kreatur, die auf einer fernen Insel lebt und von den Fischern nur aus Erzählungen bekannt ist. Der Vogel, mit seinen prächtigen, purpurfarbenen Flügeln und seiner imposanten Erscheinung, wirkt wie ein Symbol für eine vergangene oder überirdische Welt. Sein Dasein ist eng mit der Natur der Insel verbunden, die mit kostbaren Gütern wie Zimt, Öl und Edelsteinen beschrieben wird – ein paradiesischer, unberührter Ort.

Das Wesen tritt in einer fast rituellen Weise auf: Tagsüber bleibt es verborgen, während es sich abends am Ufer zeigt und mit seinem Gesang die Delfine anlockt. Hier verbinden sich Natur und Kunst, da der Gesang eine magische Wirkung auf die Umgebung ausübt. Die goldenen Federn und die schimmernden Funken im Wasser verstärken den Eindruck eines übernatürlichen, fast göttlichen Wesens, das in einer Welt lebt, die jenseits der menschlichen Realität zu existieren scheint.

Der Höhepunkt des Gedichts liegt in der Begegnung mit den ersten Menschen. Die Ankunft der weißen Segel – Sinnbild für die Zivilisation und den menschlichen Einfluss – führt dazu, dass das Geschöpf stirbt oder sich auflöst. Mit einem „gedämpften schmerzeslauten“ verabschiedet es sich und verlässt die Insel, als könne es in der Gegenwart des Menschen nicht mehr existieren. Diese Schlussszene drückt den Verlust einer ursprünglichen, reinen Welt aus und deutet die Unvereinbarkeit zwischen mythischer Vergangenheit und menschlicher Moderne an. George erschafft hier ein poetisches Bild von Schönheit, Vergänglichkeit und der unaufhaltsamen Veränderung durch menschlichen Fortschritt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.