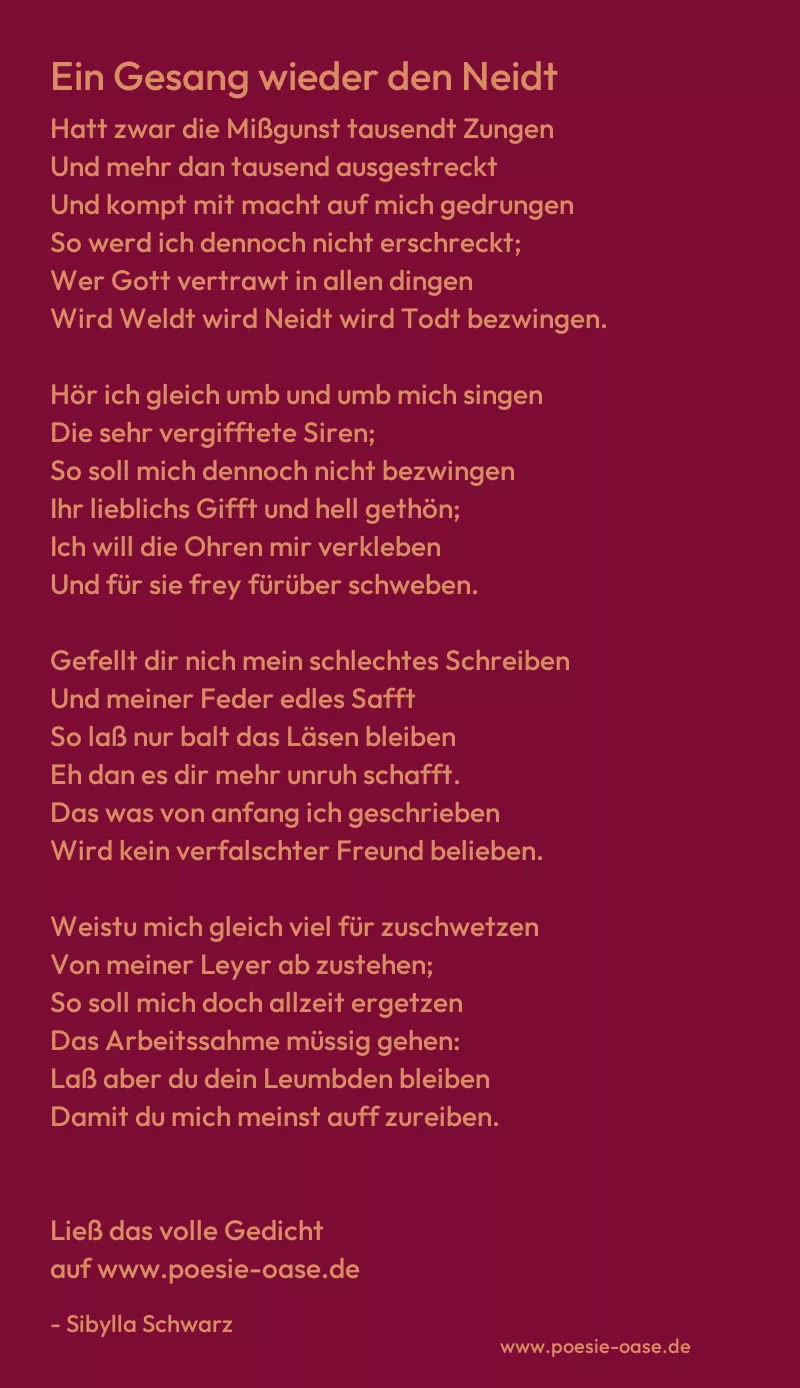

Hatt zwar die Mißgunst tausendt Zungen

Und mehr dan tausend ausgestreckt

Und kompt mit macht auf mich gedrungen

So werd ich dennoch nicht erschreckt;

Wer Gott vertrawt in allen dingen

Wird Weldt wird Neidt wird Todt bezwingen.

Hör ich gleich umb und umb mich singen

Die sehr vergifftete Siren;

So soll mich dennoch nicht bezwingen

Ihr lieblichs Gifft und hell gethön;

Ich will die Ohren mir verkleben

Und für sie frey fürüber schweben.

Gefellt dir nich mein schlechtes Schreiben

Und meiner Feder edles Safft

So laß nur balt das Läsen bleiben

Eh dan es dir mehr unruh schafft.

Das was von anfang ich geschrieben

Wird kein verfalschter Freund belieben.

Weistu mich gleich viel für zuschwetzen

Von meiner Leyer ab zustehen;

So soll mich doch allzeit ergetzen

Das Arbeitssahme müssig gehen:

Laß aber du dein Leumbden bleiben

Damit du mich meinst auff zureiben.

Ich weiß es ist dir angebohren

Den Musen selbst abholt zu sein

Doch hat mein Phoebus nie verlohren

Durch deine List den hellen Schein:

Die Tugend wird dennoch bestehen

Wen du und alles wirst vergehen.

Vermeynstu daß nicht recht getroffen

Daß auch dem weiblichen Geschlecht

Der Pindus allzeit frey steht offen

So bleibt es dennoch gleichwohl recht

Daß die so nur mit Demuth kommen

Von Phoebus werden angenommen.

Ich darf nun auch nicht weitergehen

Und bringen starcke Zeugen ein;

Du kanst es gnug an disem sehen

Daß selbst die Musen Mägde sein:

Was lebet soll ja Tugendt lieben

Und niemand ist davon vertrieben

Gantz Holland weiß dir für zusagen

Von seiner Bluhmen Tag und Nacht;

Herrn Catzen magstu weiter fragen

Durch den sie mir bekannt gemacht:

Cleobulina wird wol bleiben

Von der viel kluge Federn schreiben.

Was Sappho für ein Weib gewesen

Von vielen die ich dir nicht nenn

Kanstu bey andern weiter lesen

Von den ich acht und fünffzig kenn

Die nimmer werden untergehen

Und bey den liechten Sternen stehen.

Sollt ich die Nadel hoch erheben

Und über meine Poesey

So muß ein Kluger mir nachgeben

Daß alles endlich reisst entzwey;

Wer kan so künstlich Garn auch drehen

Das es nicht sollt in Stücken gehen?

Bringt alles her auß allen Enden

Was je von Menschen ist bedacht

Was mit so klugen Meister Händen

Ist jemahls weit und breit gemacht

Und laß es tausend Jahre stehen

So wird es von sich selbst vergehen.

Wo ist Dianen Kirch geblieben?

Des Jupters Bild ist schon davon;

Sind nicht vorlengst schon auffgerieben

die dicken Mauren Babilon?

Was damahls teuer gnug gegolten

Wird jetzt für Asch und Staub gescholten.

Doch daß was Naso hat geschrieben

Was Aristoteles gesagt

Ist heut bey uns noch überblieben

Und wird auch nicht ins Grab gejagt

Sie leben stets und sind gestorben

Und haben ewigs Lob erworben.

Was uns die Schar der Klugen lehret

Wird heut noch der Feder Macht

Auff Fama Pfeiffen angehöret

Und uns zur Nachricht fürgebracht

Ihr Lob wird weit und breit erschallen

Bis alles wird zu Boden fallen.

Laß nur O Neid! dein Leumbden bleiben

Ich weiß es ohn dich mehr als wol

Wen ich nicht mehr Poetisch schreiben

Undt dieses hinterlassen soll.

Ich wil mich in die Zeit wol schicken

Du solt mich doch nicht unterdrücken.

Ich wil hinfüro GOTT vertrawen

Von dem soll sein mein Tichten all

So kan mich auch für dir nicht grawen

Drum sag ich billig noch einmahl:

Wer GOTT vertrawt in allen Dingen

Wird Weldt wird Neidt wird Todt bezwingen.