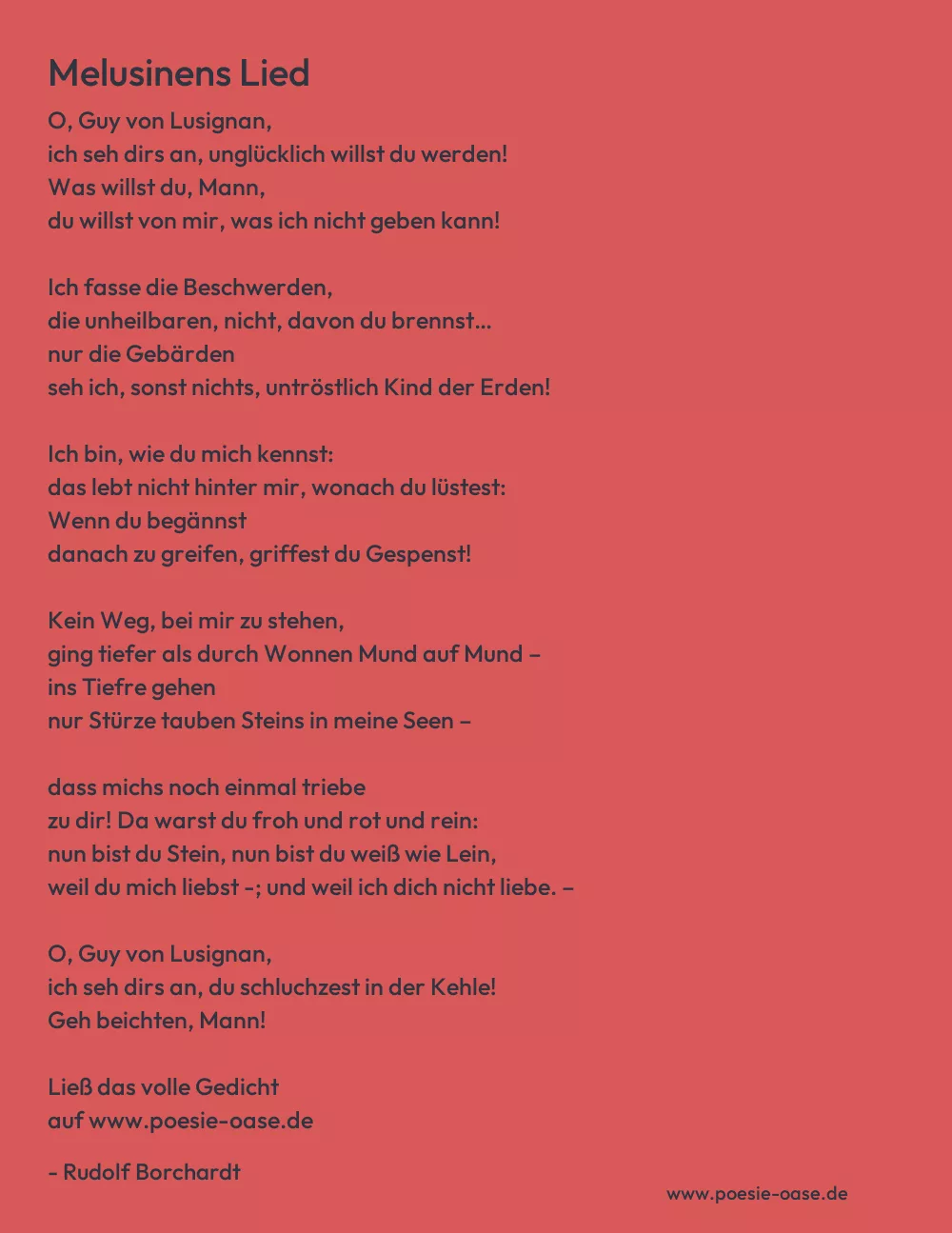

O, Guy von Lusignan,

ich seh dirs an, unglücklich willst du werden!

Was willst du, Mann,

du willst von mir, was ich nicht geben kann!

Ich fasse die Beschwerden,

die unheilbaren, nicht, davon du brennst…

nur die Gebärden

seh ich, sonst nichts, untröstlich Kind der Erden!

Ich bin, wie du mich kennst:

das lebt nicht hinter mir, wonach du lüstest:

Wenn du begännst

danach zu greifen, griffest du Gespenst!

Kein Weg, bei mir zu stehen,

ging tiefer als durch Wonnen Mund auf Mund –

ins Tiefre gehen

nur Stürze tauben Steins in meine Seen –

dass michs noch einmal triebe

zu dir! Da warst du froh und rot und rein:

nun bist du Stein, nun bist du weiß wie Lein,

weil du mich liebst -; und weil ich dich nicht liebe. –

O, Guy von Lusignan,

ich seh dirs an, du schluchzest in der Kehle!

Geh beichten, Mann!

Ich hab es nicht, was dich getrösten kann!

Gleich einem Meerjuwele

fischtest du mich zu dir, und ich gewann

dich frischen Brand in meinen kalten Bann –

mehr weiß ich nicht: was frommt, dass ich mich quäle?

O, Guy von Lusignan,

ich gebs je keinem, was ich von dir hehle!

Nur Mund und Leib will ich an jeden Mann

verschenken, dass er mir von dir erzähle!

Vielleicht, es spürts kein andrer, was mir fehle?

Ein Fischer nicht? Dein Jäger nicht im Tann —

o, Guy von Lusignan –

stirb nicht daran; ich habe keine Seele.