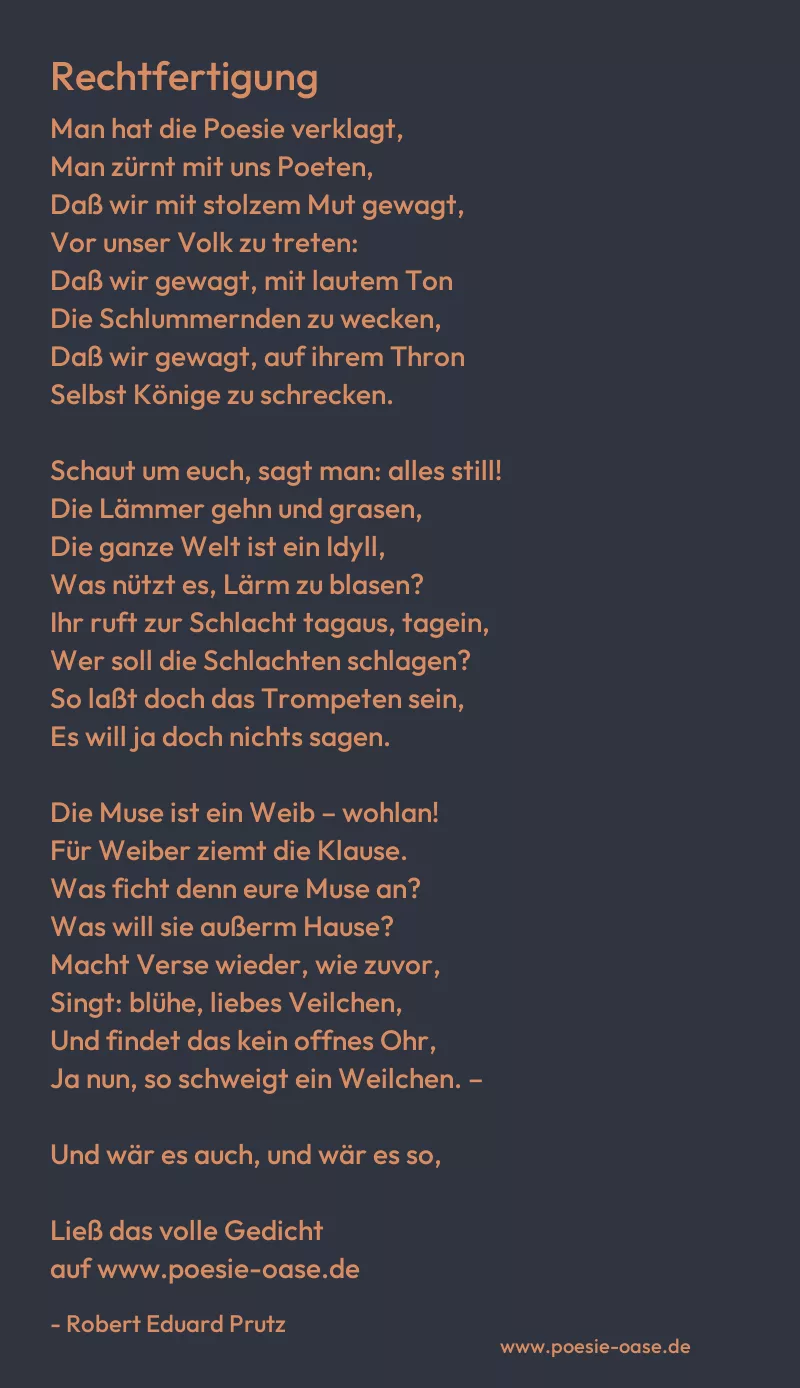

Man hat die Poesie verklagt,

Man zürnt mit uns Poeten,

Daß wir mit stolzem Mut gewagt,

Vor unser Volk zu treten:

Daß wir gewagt, mit lautem Ton

Die Schlummernden zu wecken,

Daß wir gewagt, auf ihrem Thron

Selbst Könige zu schrecken.

Schaut um euch, sagt man: alles still!

Die Lämmer gehn und grasen,

Die ganze Welt ist ein Idyll,

Was nützt es, Lärm zu blasen?

Ihr ruft zur Schlacht tagaus, tagein,

Wer soll die Schlachten schlagen?

So laßt doch das Trompeten sein,

Es will ja doch nichts sagen.

Die Muse ist ein Weib – wohlan!

Für Weiber ziemt die Klause.

Was ficht denn eure Muse an?

Was will sie außerm Hause?

Macht Verse wieder, wie zuvor,

Singt: blühe, liebes Veilchen,

Und findet das kein offnes Ohr,

Ja nun, so schweigt ein Weilchen. –

Und wär es auch, und wär es so,

Wir wollen doch nicht schweigen!

Doch in die Lüfte stolz und froh,

Solln unsre Lieder steigen!

Und wären alle Lerchen stumm

Und alle Nachtigallen,

So soll die Freiheit doch ringsum

Von allen Zweigen schallen!

Was? Wenn der Mond am Himmel steht

Und wenn die Sternlein flimmern,

Da soll euch hurtig der Poet

Ein Mondscheinliedchen wimmern:

Doch wenn aus Nacht und Nebel bricht

Der Zukunft goldne Sonne,

Da, wollt ihr, soll der Dichter nicht

Ausjauchzen seine Wonne?

An jedem Hälmchen, jedem Moos

Soll der Poet sich freuen,

Er soll die Blumen klein und groß

Poetisch wiederkäuen:

Doch wie? wenn der Geschichte Baum

Laut rauscht mit allen Zweigen,

Das freut euch nicht? Das hört ihr kaum?

Da soll der Dichter schweigen?

Ihr laßt ihn gerne dies und das

Von Rausch und Reben singen,

Und wenn der Wein sich rührt im Faß,

Soll auch die Leier klingen:

Doch wenn der Geist, der ew’ge, gärt,

Daß alle Herzen dröhnen,

Das dünkt euch nicht Besingens wert,

Da soll kein Lied ertönen?

Ihr hört dem Dichter ruhig zu,

Singt er von Liebesschmerzen,

Ihr kriegt nicht satt sein ewig: du,

Du, du liegst mir im Herzen:

Doch wenn ein Mann zur Liebsten sich

Die Freiheit hat erkoren,

Da dünkt das Lied euch kümmerlich,

Da schmerzen euch die Ohren?

Nun gut, so rutscht denn auf dem Knie,

So räuchert eurem Fetisch

Und klagt, die neue Poesie

Sei gar zu unästhetisch:

Wir kümmern uns den Teufel drum,

Wie man uns kritisiere,

Und ob ein feines Publikum

Uns höchlich degoutiere! –

Dich, deutsche Jugend, dich allein,

Dich suchen diese Lieder!

Dein Ohr ist wach, dein Herz ist rein,

Dein Busen hallt sie wider!

Die Jugend nur, die Jugend nur,

Die Jugend soll uns hören,

Und nicht Kritik und nicht Zensur

Soll unsre Lieder stören! –