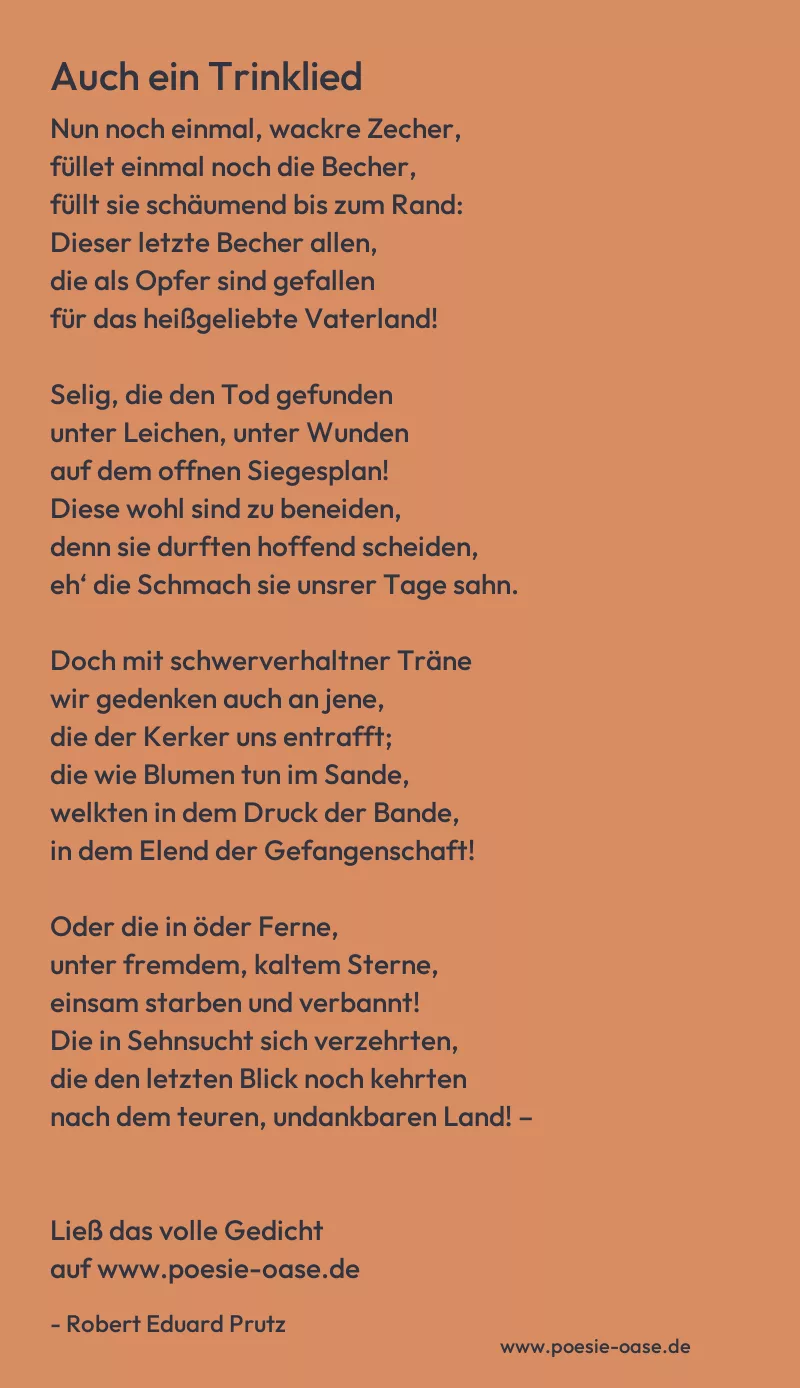

Nun noch einmal, wackre Zecher,

füllet einmal noch die Becher,

füllt sie schäumend bis zum Rand:

Dieser letzte Becher allen,

die als Opfer sind gefallen

für das heißgeliebte Vaterland!

Selig, die den Tod gefunden

unter Leichen, unter Wunden

auf dem offnen Siegesplan!

Diese wohl sind zu beneiden,

denn sie durften hoffend scheiden,

eh‘ die Schmach sie unsrer Tage sahn.

Doch mit schwerverhaltner Träne

wir gedenken auch an jene,

die der Kerker uns entrafft;

die wie Blumen tun im Sande,

welkten in dem Druck der Bande,

in dem Elend der Gefangenschaft!

Oder die in öder Ferne,

unter fremdem, kaltem Sterne,

einsam starben und verbannt!

Die in Sehnsucht sich verzehrten,

die den letzten Blick noch kehrten

nach dem teuren, undankbaren Land! –

Schweb, o schweb mit leisen Flügeln,

schweb, o Lied, zu allen Hügeln,

wo der Teuren Asche ruht:

Sie auch sind für uns gestorben,

sie auch haben mitgeworben

für des Lebens allerhöchstes Gut.

Sag, daß, wie in ihren Tagen,

auch noch jetzt die Herzen schlagen

für die Freiheit stolz und heiß;

sag, daß, ähnlich ihrer Tugend,

auch noch heute Deutschlands Jugend

für das Vaterland zu sterben weiß! –

Horch, welch Brausen in den Lüften!

Aus den Gräbern, aus den Grüften

Flammen schlagen hell hervor:

Kampfplatz ist die Welt geworden,

Schrecken faßt die feilen Horden,

und der Freiheit Sonne schwebt empor!