Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

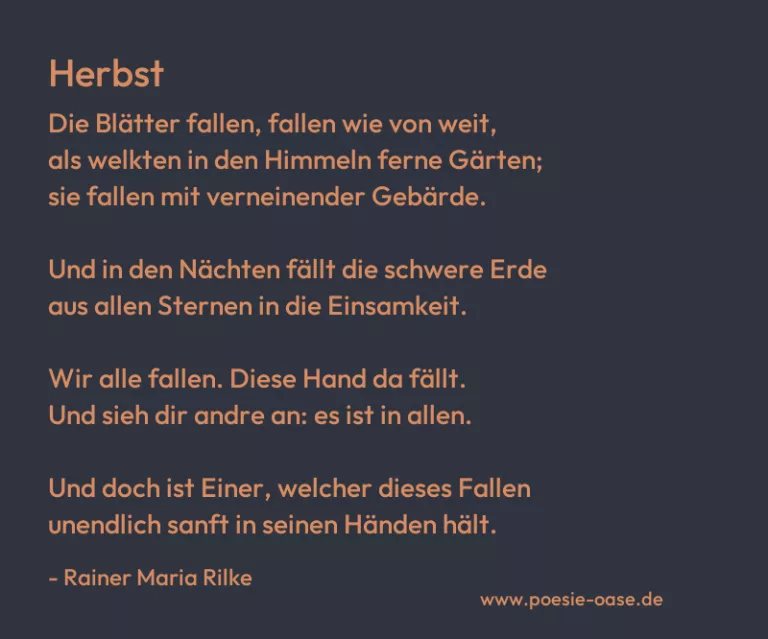

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Herbsttag“ von Rainer Maria Rilke vermittelt eine tiefe Melancholie und Reflexion über die Vergänglichkeit der Zeit und das Ende eines Zyklus. Der Sprecher ruft in der ersten Zeile den „Herrn“ an, was auf eine göttliche oder übergeordnete Macht hinweist, die er um die Beendigung des Sommerzyklus bittet. „Es ist Zeit“ markiert den Übergang vom Sommer zum Herbst, ein Moment des Loslassens und des Abschieds. Die Aufforderung, den „Schatten auf die Sonnenuhren zu legen“, symbolisiert das Ende des Tages und die Annäherung an die Dunkelheit, was wiederum die Endlichkeit der Zeit betont.

Im zweiten Abschnitt des Gedichts wird der Herbst als eine Zeit der Vollendung und Reifung beschrieben. Der Befehl, den „letzten Früchten voll zu sein“ und „die letzte Süße in den schweren Wein“ zu jagen, weist auf die letzte Gelegenheit hin, das volle Potenzial und die Ernte der Jahreszeit zu erfahren. Der Herbst ist hier nicht nur das Ende des Jahres, sondern auch ein Moment der Dringlichkeit, in dem das Leben noch einmal in seiner ganzen Fülle erlebt werden soll, bevor der Winter kommt. Die „südlicheren Tage“ deuten darauf hin, dass noch ein letzter Versuch unternommen wird, die Sonne und Wärme zu nutzen, bevor die Kälte des Winters überhandnimmt.

Im letzten Teil des Gedichts beschreibt Rilke eine düstere und isolierte Zukunft für diejenigen, die in dieser Übergangszeit keine Veränderung erfahren haben. „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr“ spricht die endgültige Entscheidung an, dass bestimmte Veränderungen im Leben nicht mehr stattfinden werden. Der Mensch, der sich in dieser Übergangsphase allein fühlt, wird voraussichtlich weiterhin in Einsamkeit leben, sich in langen Briefen oder Gedanken verlieren und sich mit den Zyklen der Natur und dem Treiben der Blätter identifizieren. Die „Alleen“ und die „Blätter treiben“ symbolisieren das unvermeidliche Weiterziehen der Zeit, während der Einzelne durch eine Leere streift, die er nicht mehr füllen kann.

Das Gedicht reflektiert die Themen von Abschied, Vergänglichkeit und der Unvermeidbarkeit von Veränderungen. Der Herbst steht hier als Metapher für das Alter oder das Ende eines Lebensabschnitts, in dem bestimmte Chancen und Möglichkeiten endgültig verpasst werden. Doch gleichzeitig ruft Rilke dazu auf, diese Zeit in ihrer Fülle zu erkennen und die letzten Früchte des Lebens zu ernten, auch wenn sie von Melancholie und Traurigkeit begleitet sind.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.