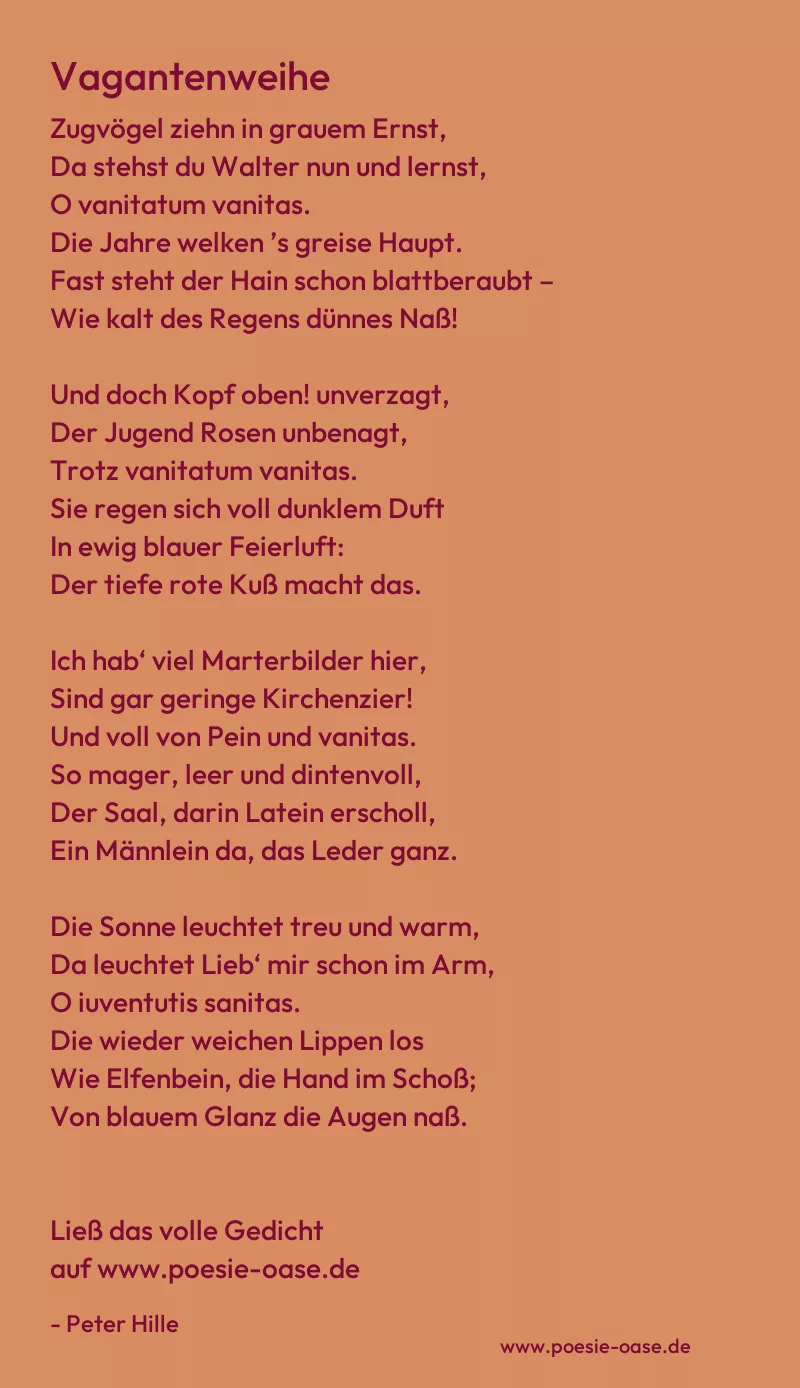

Zugvögel ziehn in grauem Ernst,

Da stehst du Walter nun und lernst,

O vanitatum vanitas.

Die Jahre welken ’s greise Haupt.

Fast steht der Hain schon blattberaubt –

Wie kalt des Regens dünnes Naß!

Und doch Kopf oben! unverzagt,

Der Jugend Rosen unbenagt,

Trotz vanitatum vanitas.

Sie regen sich voll dunklem Duft

In ewig blauer Feierluft:

Der tiefe rote Kuß macht das.

Ich hab‘ viel Marterbilder hier,

Sind gar geringe Kirchenzier!

Und voll von Pein und vanitas.

So mager, leer und dintenvoll,

Der Saal, darin Latein erscholl,

Ein Männlein da, das Leder ganz.

Die Sonne leuchtet treu und warm,

Da leuchtet Lieb‘ mir schon im Arm,

O iuventutis sanitas.

Die wieder weichen Lippen los

Wie Elfenbein, die Hand im Schoß;

Von blauem Glanz die Augen naß.

Und dann ein Blick aus warmem Lid,

Der wieder tief ins Traumland flieht,

Der vanitatum vanitas.

Des Odems Duft durchgraust mein Mark,

Das weiht den Mann, das macht ihn stark,

Ja bis zum Gotte hebt ihn das.

Und meidet mich die Klerisei,

Weil meinen Wirbel floh die Weih‘ –

Nur vanitatum vanitas.

Das ist ja nur der pure Neid,

Der hüllt sich dann in Kreuz und Leid

Und donnert los im Lügenbaß.

Das Altarbild gar lieb und hold,

Erhellt von zartem Lichtergold,

Das, Himmel, ist nicht vanitas.

Das ist ein Tag, der ewig steht,

Mir niemals aus dem Sinne geht,

Ein Tag im Wald im weichen Gras.

Das alles war so ernst, so tief,

Wie sie so himmlisch lag und schlief,

Trotz vanitatum vanitas.

Und Blumen frisch und Amselschlag,

Der weihen Ruh‘ ich denken mag,

Des weichen Golds im grünen Gras.

Ein Ruf, von wo, der sich verlor,

Da fährt sie scheu vom Grund empor:

Dein Schrecken, Kind, ist vanitas.

Die Locken fahren wild herum,

O Gott im Himmel, war das dumm, –

Ich nenne meine Weihe das.