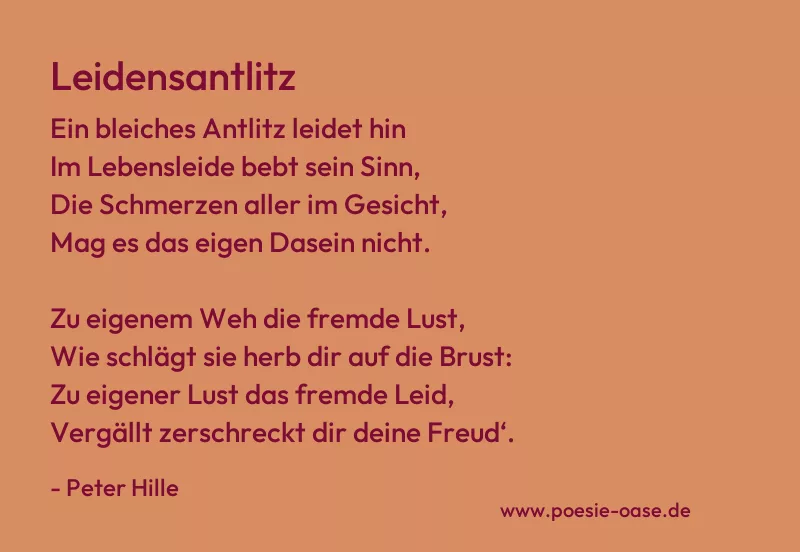

Leidensantlitz

Ein bleiches Antlitz leidet hin

Im Lebensleide bebt sein Sinn,

Die Schmerzen aller im Gesicht,

Mag es das eigen Dasein nicht.

Zu eigenem Weh die fremde Lust,

Wie schlägt sie herb dir auf die Brust:

Zu eigener Lust das fremde Leid,

Vergällt zerschreckt dir deine Freud‘.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Leidensantlitz“ von Peter Hille thematisiert in knapper, konzentrierter Form die tiefe Empfindsamkeit und das Mitleid eines Menschen, der das Leiden der Welt in sich trägt. Das „bleiche Antlitz“ symbolisiert ein vom Schmerz gezeichnetes Gesicht, das nicht nur das eigene Leid, sondern auch das Leid anderer spiegelt. Das lyrische Ich erkennt in diesem Antlitz die universelle Erfahrung von Schmerz und innerer Zerrissenheit, wodurch es sich vom eigenen Dasein entfremdet fühlt.

In den folgenden Versen beschreibt das Gedicht die Problematik eines Menschen, der sich für das Leiden anderer öffnet und dadurch selbst schwer belastet wird. Die „fremde Lust“ schlägt dem Empfindsamen „herb auf die Brust“, sie wird zur Last. Ebenso kann das „fremde Leid“ die eigene Freude vergiften. So entsteht ein Bild von einem Menschen, dessen Gefühlswelt von der Außenwelt tief beeinflusst wird – ein Wesen, das von Fremdem durchdrungen und im Innersten verunsichert ist.

Hille verdeutlicht mit „Leidensantlitz“ die Ambivalenz zwischen Empathie und Selbstverlust. Die Fähigkeit, das Leid anderer mitzuempfinden, wird hier nicht nur als Tugend, sondern auch als schmerzhafte Belastung gezeigt. Das Gedicht kreist somit um die Themen Mitgefühl, seelische Verletzlichkeit und die Schwierigkeit, das eigene Glück zu bewahren in einer Welt voller Schmerz und Widersprüche.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.