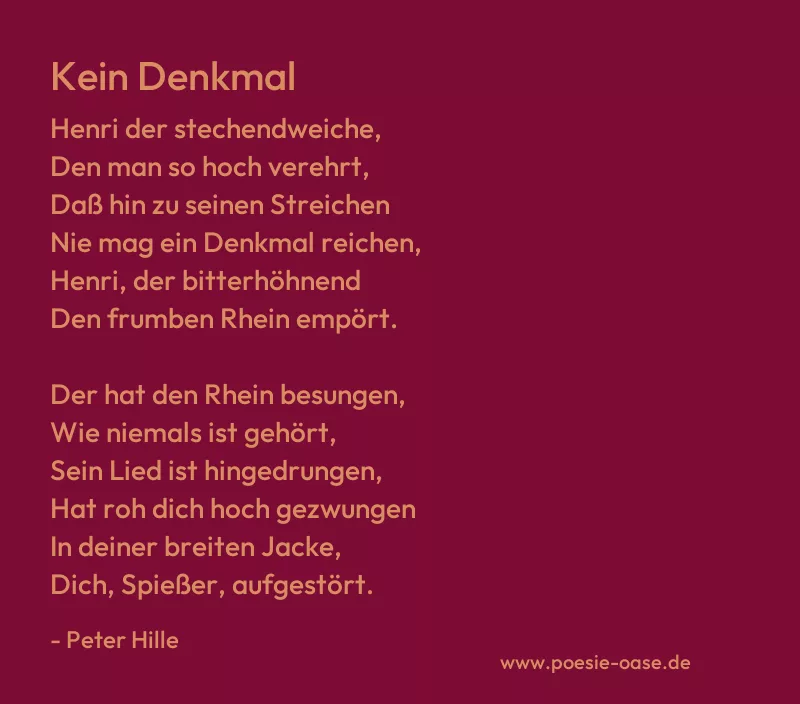

Kein Denkmal

Henri der stechendweiche,

Den man so hoch verehrt,

Daß hin zu seinen Streichen

Nie mag ein Denkmal reichen,

Henri, der bitterhöhnend

Den frumben Rhein empört.

Der hat den Rhein besungen,

Wie niemals ist gehört,

Sein Lied ist hingedrungen,

Hat roh dich hoch gezwungen

In deiner breiten Jacke,

Dich, Spießer, aufgestört.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Kein Denkmal“ von Peter Hille würdigt Heinrich Heine auf eine betont unkonventionelle Weise und stellt ihn als eine widersprüchliche, aufrührerische Gestalt dar. Heine wird als „Henri der stechendweiche“ bezeichnet – eine Formulierung, die seine Doppelnatur zwischen Schärfe (stechend) und Sanftheit (weich) beschreibt. Obwohl er hoch verehrt wird, betont das Gedicht, dass „nie mag ein Denkmal reichen“, um seine Persönlichkeit und Wirkung vollständig zu fassen. Damit lehnt Hille die Vorstellung ab, dass Heine in ein starres Denkmal zu zwängen sei.

Heine erscheint hier als Spötter und Aufrührer, der mit „bitterem Hohn“ selbst den „frommen Rhein empört“. Der Rhein – ein traditionell deutsches Nationalsymbol – wird durch Heines Lyrik aus der romantisch-verklärten Symbolik herausgerissen und satirisch neu interpretiert. Das Gedicht deutet so auf Heines kritische Haltung gegenüber deutschem Nationalstolz und bürgerlicher Engstirnigkeit.

Besonders im letzten Vers wird Heines Wirkung auf die Gesellschaft deutlich: Sein „Lied“ hat den Spießer „aufgestört“ und „hoch gezwungen“, also aus seiner Bequemlichkeit gerissen. Die „breite Jacke“ des Spießers symbolisiert die Selbstzufriedenheit und Behäbigkeit des Bürgertums, das durch Heines scharfsinnige Poesie ins Wanken gebracht wird. „Kein Denkmal“ ist somit eine Hommage an Heines unbequeme Größe – seine Kunst sprengt Denkmalsformen und bleibt eine lebendige Herausforderung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.