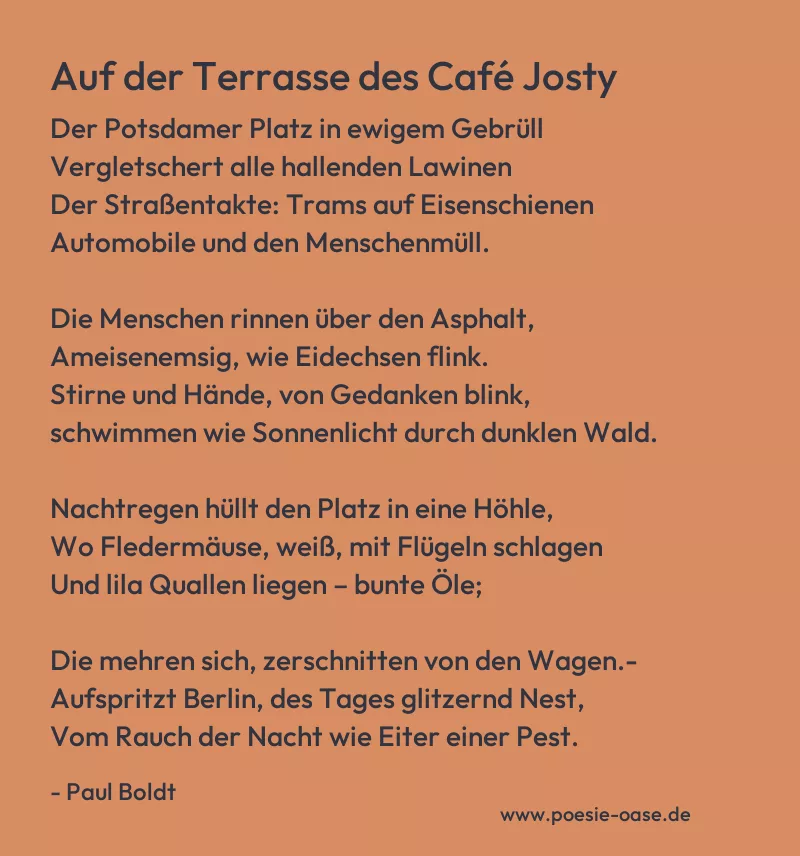

Auf der Terrasse des Café Josty

Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll

Vergletschert alle hallenden Lawinen

Der Straßentakte: Trams auf Eisenschienen

Automobile und den Menschenmüll.

Die Menschen rinnen über den Asphalt,

Ameisenemsig, wie Eidechsen flink.

Stirne und Hände, von Gedanken blink,

schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald.

Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle,

Wo Fledermäuse, weiß, mit Flügeln schlagen

Und lila Quallen liegen – bunte Öle;

Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen.-

Aufspritzt Berlin, des Tages glitzernd Nest,

Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf der Terrasse des Café Josty“ von Paul Boldt beschreibt eindrucksvoll die urbane Szenerie Berlins, wobei es die pulsierende Hektik und das düstere Bild der Stadt miteinander verbindet. Der Dichter schildert den Potsdamer Platz als einen Ort des ewigen Lärms, in dem moderne Verkehrsmittel und Menschenmengen wie ein „Menschenmüll“ erscheinen. Das Bild der „Lawinen“ und „Automobile“ schafft eine Atmosphäre der Überwältigung, während die „Trams auf Eisenschienen“ den kalten, mechanischen Aspekt des urbanen Lebens betonen.

In der zweiten Strophe wechselt die Perspektive und der Dichter beschreibt die Menschen als „Ameisenemsig“ und „Eidechsen flink“, was ihre scheinbare Unaufhaltsamkeit und Rastlosigkeit unterstreicht. Die Verknüpfung von „Stirne und Hände“ mit „Gedanken blink“ zeigt den ständigen Fluss von Ideen und Handlungen der Menschen, die, wie das „Sonnenlicht durch dunklen Wald“, durch die urbanen Schatten dringen. Es entsteht ein Bild von Antrieb und Bewegung inmitten der Dunkelheit des städtischen Dschungels.

Die nächtliche Darstellung, in der der Platz durch „Nachtregen“ in eine „Höhle“ gehüllt wird, gibt dem Gedicht einen mystischen und unheimlichen Charakter. Der nächtliche Regen, der den Platz in Dunkelheit und „Höhle“ verwandelt, ist ein Symbol für das Unheimliche, das sich über der Stadt ausbreitet. Die „Fledermäuse“ und „Quallen“, die „bunte Öle“ hinterlassen, bilden ein surrealistisches, fast albtraumhaftes Bild der Stadt in der Nacht.

Im abschließenden Vers wird die Stadt erneut als Ort der Verfallbarkeit und des Verfalls dargestellt. Der „Rauch der Nacht“ wird mit „Eiter einer Pest“ verglichen, was eine fast ekelerregende Sicht auf die Dunkelheit Berlins als etwas Krankhaftes und Unwiederbringliches vermittelt. Die durch die Nacht genährte Zerstörungskraft, die mit dem Bild von Eiter und Pest in Verbindung steht, verstärkt die Negativwahrnehmung der Stadt als Ort des Verfalls und der Vergänglichkeit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.