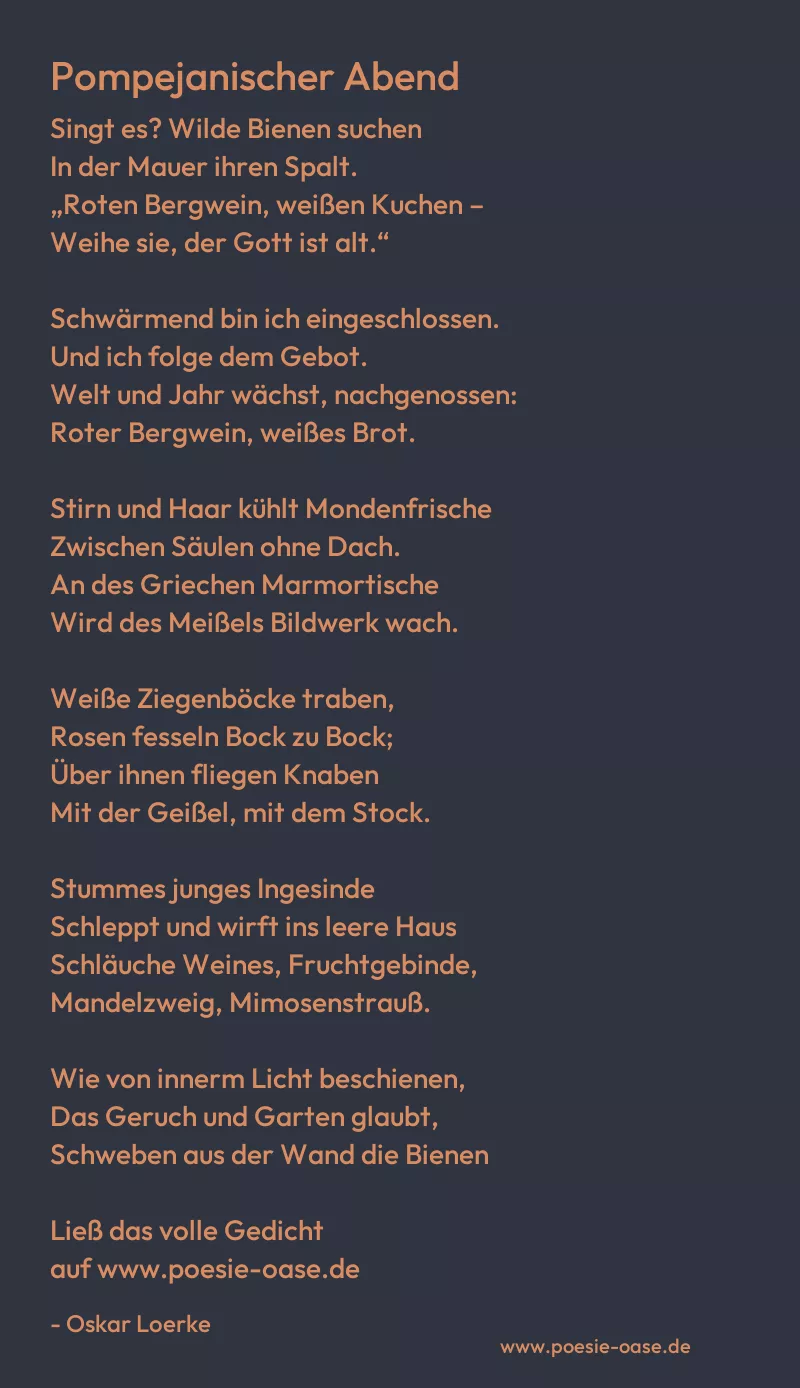

Singt es? Wilde Bienen suchen

In der Mauer ihren Spalt.

„Roten Bergwein, weißen Kuchen –

Weihe sie, der Gott ist alt.“

Schwärmend bin ich eingeschlossen.

Und ich folge dem Gebot.

Welt und Jahr wächst, nachgenossen:

Roter Bergwein, weißes Brot.

Stirn und Haar kühlt Mondenfrische

Zwischen Säulen ohne Dach.

An des Griechen Marmortische

Wird des Meißels Bildwerk wach.

Weiße Ziegenböcke traben,

Rosen fesseln Bock zu Bock;

Über ihnen fliegen Knaben

Mit der Geißel, mit dem Stock.

Stummes junges Ingesinde

Schleppt und wirft ins leere Haus

Schläuche Weines, Fruchtgebinde,

Mandelzweig, Mimosenstrauß.

Wie von innerm Licht beschienen,

Das Geruch und Garten glaubt,

Schweben aus der Wand die Bienen

Musizierend mir ums Haupt.

Ach, sie ruhn im Mauerloche:

Sterne schweben um das Mahl;

Süßer trägt am Himmelsjoche

Als am Balkendach der Saal.

Singt es nicht? „Wer kann, ermesse

Unser aller großen Herrn!

Feuer wühlt des Berges Esse,

Feuer wühlt im Traubenkern.“ –

Boten wird ein Gott beordern,

Seine Söhne, kinderklein,

Und sie grüßen und sie fordern

Meiner Augen Traumtag ein.