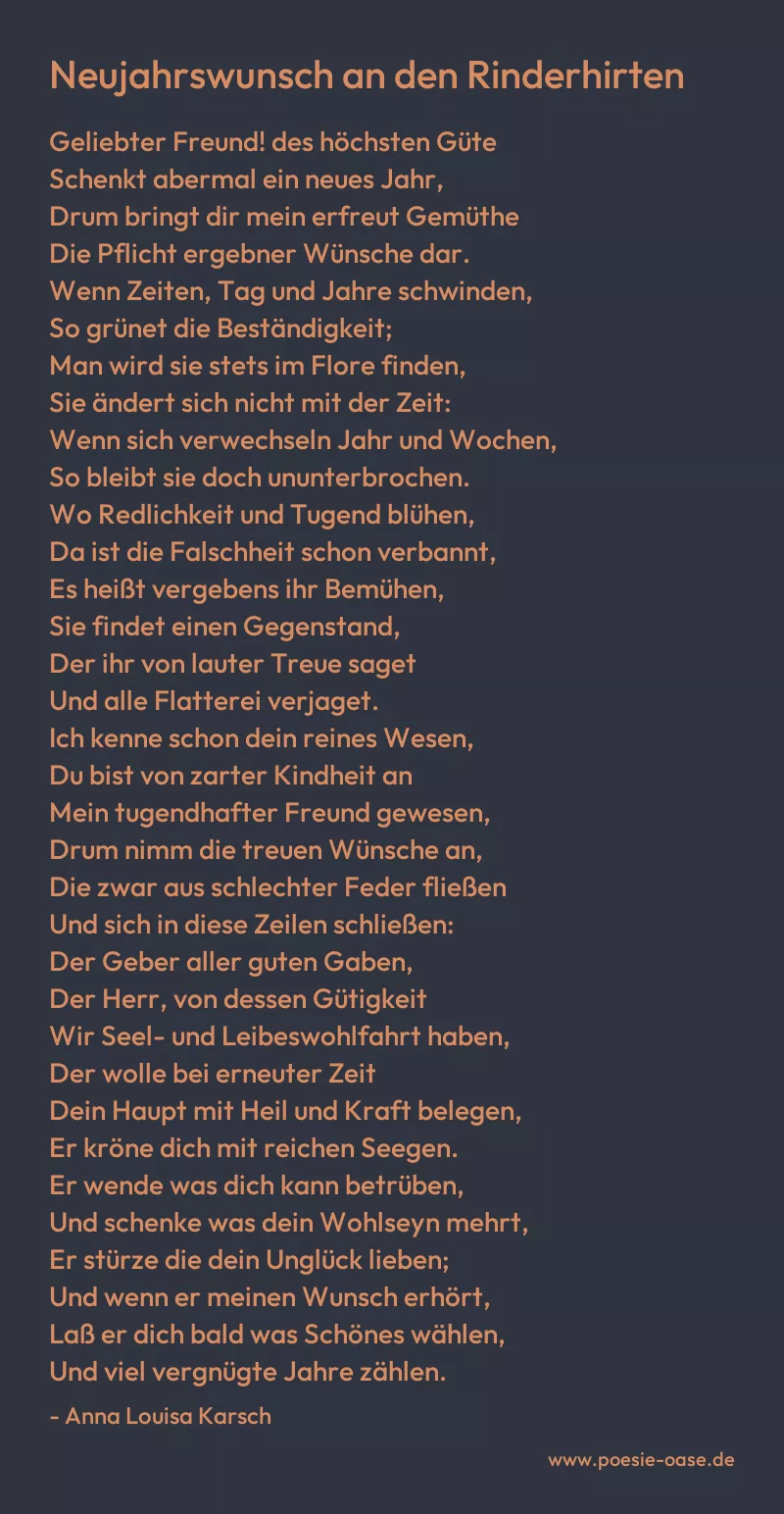

Geliebter Freund! des höchsten Güte

Schenkt abermal ein neues Jahr,

Drum bringt dir mein erfreut Gemüthe

Die Pflicht ergebner Wünsche dar.

Wenn Zeiten, Tag und Jahre schwinden,

So grünet die Beständigkeit;

Man wird sie stets im Flore finden,

Sie ändert sich nicht mit der Zeit:

Wenn sich verwechseln Jahr und Wochen,

So bleibt sie doch ununterbrochen.

Wo Redlichkeit und Tugend blühen,

Da ist die Falschheit schon verbannt,

Es heißt vergebens ihr Bemühen,

Sie findet einen Gegenstand,

Der ihr von lauter Treue saget

Und alle Flatterei verjaget.

Ich kenne schon dein reines Wesen,

Du bist von zarter Kindheit an

Mein tugendhafter Freund gewesen,

Drum nimm die treuen Wünsche an,

Die zwar aus schlechter Feder fließen

Und sich in diese Zeilen schließen:

Der Geber aller guten Gaben,

Der Herr, von dessen Gütigkeit

Wir Seel- und Leibeswohlfahrt haben,

Der wolle bei erneuter Zeit

Dein Haupt mit Heil und Kraft belegen,

Er kröne dich mit reichen Seegen.

Er wende was dich kann betrüben,

Und schenke was dein Wohlseyn mehrt,

Er stürze die dein Unglück lieben;

Und wenn er meinen Wunsch erhört,

Laß er dich bald was Schönes wählen,

Und viel vergnügte Jahre zählen.

Neujahrswunsch an den Rinderhirten

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Neujahrswunsch an den Rinderhirten“ von Anna Louisa Karsch ist ein klassisches Beispiel für einen Neujahrswunsch, der in einer eher altmodischen, gehobenen Sprache verfasst ist. Es drückt die Wertschätzung der Autorin für den Empfänger aus und enthält Wünsche für Glück, Gesundheit, Tugend und Erfolg im neuen Jahr. Der Titel deutet auf einen ländlichen Hintergrund hin, wobei der „Rinderhirte“ als Empfänger ein Gefühl der Nähe und Vertrautheit vermittelt, während gleichzeitig die feierliche Anrede „Geliebter Freund“ die Bedeutung des Anlasses hervorhebt.

Das Gedicht ist durchdrungen von Lob für die Tugendhaftigkeit und Redlichkeit des Empfängers. Karsch betont die Beständigkeit der Tugend, die im Gegensatz zu den flüchtigen „Zeiten, Tag und Jahre“ steht. Dieses Element der Beständigkeit wird als wesentlicher Wert herausgestellt, der dem Empfänger in den kommenden zwölf Monaten zugute kommen soll. Die Erwähnung von „Redlichkeit und Tugend“ als Gegenpol zur „Falschheit“ und „Flatterei“ unterstreicht die Bedeutung ethischer Werte und stellt eine moralische Ausrichtung des Neujahrswunsches dar.

Ein wesentlicher Aspekt des Gedichts ist der Wunsch nach Gottes Segen und Schutz. Der „Geber aller guten Gaben“ wird angerufen, das Haupt des Rinderhirten mit „Heil und Kraft“ zu segnen und ihn mit „reichen Seegen“ zu krönen. Diese religiöse Komponente spiegelt die Frömmigkeit der Zeit wider und betont die Bedeutung von göttlicher Gnade im menschlichen Leben. Die Bitte um die Abwendung von Unheil und die Gewährung von Wohlstand unterstreicht die universellen Wünsche nach Glück und Zufriedenheit.

Die poetische Form des Gedichts, mit Reimschema und einer eher kunstvollen Wortwahl, verstärkt die feierliche Stimmung und die Wertschätzung für den Empfänger. Die „schlechte Feder“, aus der die Wünsche fließen, dient als bescheidene Geste, die die aufrichtigen Gefühle der Autorin hervorhebt. Trotz der formalen Sprache und der traditionellen Form transportiert das Gedicht eine herzliche Botschaft des Glücks, der Hoffnung und der Verbundenheit, die über die Jahrhunderte hinweg ihre Gültigkeit behalten hat. Die abschließenden Wünsche nach „viel vergnügten Jahre[n]“ zeigen die Hoffnung auf ein erfülltes Leben für den Rinderhirten.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.