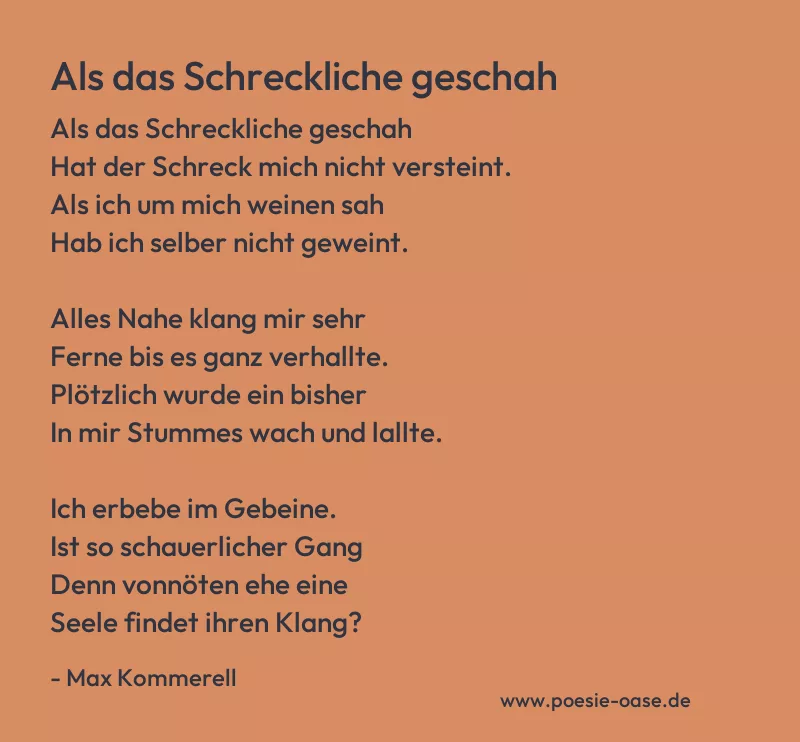

Als das Schreckliche geschah

Als das Schreckliche geschah

Hat der Schreck mich nicht versteint.

Als ich um mich weinen sah

Hab ich selber nicht geweint.

Alles Nahe klang mir sehr

Ferne bis es ganz verhallte.

Plötzlich wurde ein bisher

In mir Stummes wach und lallte.

Ich erbebe im Gebeine.

Ist so schauerlicher Gang

Denn vonnöten ehe eine

Seele findet ihren Klang?

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Als das Schreckliche geschah“ von Max Kommerell behandelt das Thema der emotionalen Reaktion auf ein großes, unvorstellbares Ereignis und den inneren Zustand der Ich-Erzählerin oder des Ich-Erzählers in einer existenziellen Krise. Die erste Strophe zeigt die Unfähigkeit, die Tragödie vollständig zu begreifen oder zu verarbeiten. Der „Schreck“ führt nicht zu einer sichtbaren Reaktion, sondern bleibt in der inneren Welt der Erzählerin ungreifbar. Die Phrase „der Schreck mich nicht versteint“ deutet darauf hin, dass der Schock die Erzählerin nicht in einen Zustand der Erstarrung versetzt hat, sondern vielmehr zu einer Verwirrung führt, in der die Emotionen nicht direkt spürbar sind.

In der zweiten Strophe wird ein interessantes Bild von Entfremdung und Isolation vermittelt. Alles, was „nahe“ scheint, wird für die Erzählerin so fern, dass es schließlich verhallt und nicht mehr greifbar ist. Diese Entfremdung verstärkt die Vorstellung von innerer Leere und einem Zustand der Desorientierung. Das plötzliche Erwachen eines „bisher Stummen“ Teils der Erzählerin spricht von einem inneren Umbruch, einem inneren Lautwerden, das mit dem Schrecklichen, das geschehen ist, zusammenhängt. Dieser Wandel deutet darauf hin, dass das unvorstellbare Ereignis etwas in der Erzählerin hervorgebracht hat, das vorher verborgen war, aber nun nach Ausdruck verlangt.

Die dritte Strophe verstärkt das Gefühl von existenzieller Bedrückung und tiefem inneren Erschüttern. Die Vorstellung, dass der Erzähler „im Gebeine erbebe“, zeigt, wie sehr das Ereignis den gesamten Körper und die Existenz erfasst hat. Es ist ein körperliches und psychisches Erbeben, das den Erzähler in seiner ganzen Tiefe bewegt. Der Frage, ob der „schauerliche Gang“ der Seele notwendig ist, ehe sie ihren „Klang“ findet, liegt eine tiefe philosophische Überlegung zugrunde: Muss die Seele durch das Entsetzen hindurchgehen, um ihren wahren Ausdruck zu finden? In dieser Frage steckt eine Reflexion über die Notwendigkeit von Leid und Schrecken für die Entfaltung und das Bewusstsein des Selbst.

Kommerell bringt auf eindrucksvolle Weise die Ambivalenz von Schmerz und Selbsterkenntnis zum Ausdruck. Der Schreck wirkt zunächst lähmend und entfremdend, doch gleichzeitig scheint er die Erzählerin zu einem neuen Bewusstsein zu führen – einem Bewusstsein, das notwendig ist, um sich selbst und die Welt um sich herum in einem neuen Licht zu begreifen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.