Ich wüßte nicht warum?

Den griechischen Gesang nachahmen?

Was er auch immer mir gefällt,

Nachahmen nicht. Die Griechen kamen

Auch nur mit einer Nase zur Welt.

Was kümmert mich ihre Kultur?

Ich lasse sie halter dabei,

Und trotze auf Mutter Natur;

Ihr roher abgebrochner Schrei

Trifft tiefer als die feinste Melodei,

Und fehlt nie seinen Mann;

Videatur Vetter Ossian

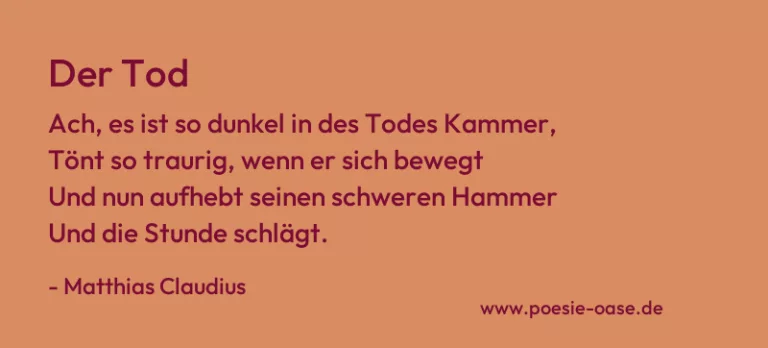

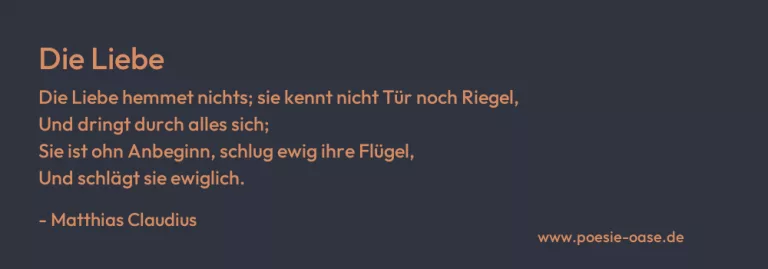

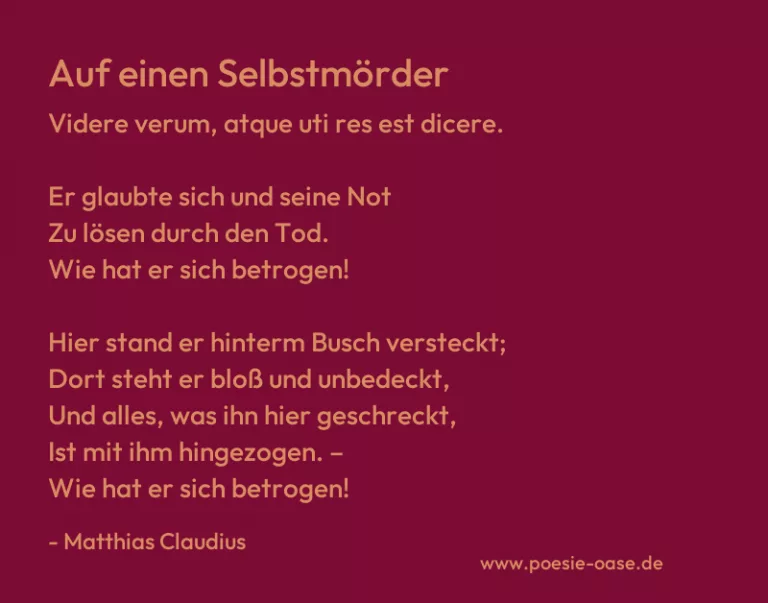

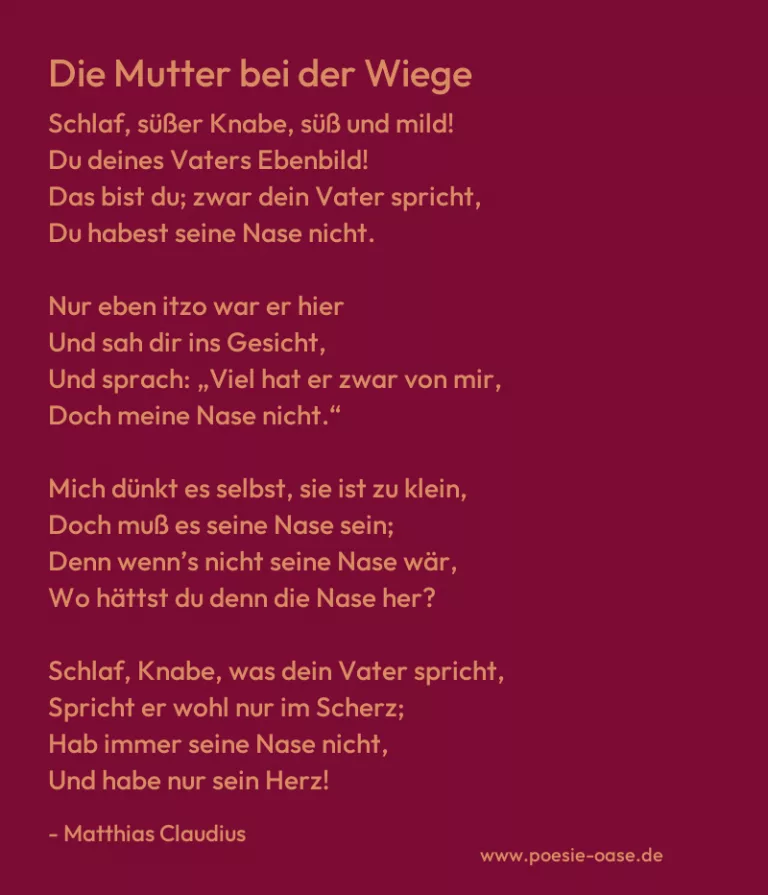

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ich wüßte nicht warum?“ von Matthias Claudius thematisiert eine bewusste Abgrenzung von der Nachahmung antiker, insbesondere griechischer, Dichtkunst und stellt stattdessen die rohe Kraft natürlicher, ursprünglicher Empfindung in den Vordergrund. Das lyrische Ich lehnt eine übertriebene Verehrung der klassischen Kultur ab und plädiert für eine unmittelbare, natürliche Ausdrucksweise, die näher an der Wahrheit des Menschlichen liegt.

Mit ironischem Unterton wird die vermeintliche Überlegenheit der Griechen relativiert – auch sie „kamen nur mit einer Nase zur Welt“, also als ganz gewöhnliche Menschen. Diese Formulierung entlarvt den idealisierenden Blick auf die Antike als überhöht und letztlich unberechtigt. Die Individualität und Natürlichkeit werden gegen eine künstlich kultivierte Nachahmung ausgespielt.

Besonders deutlich wird diese Haltung in der Gegenüberstellung von „Mutter Natur“ und der „feinsten Melodei“ der griechischen Kultur. Der „rohe abgebrochne Schrei“ der Natur trifft laut dem Sprecher tiefer – das bedeutet, dass echte, unmittelbare Emotionen wirkungsvoller und wahrhaftiger sind als stilisierte Schönheit. Diese Rückbesinnung auf das Natürliche entspricht einer typischen Haltung der Empfindsamkeit und Frühromantik, wie sie auch in Claudius’ Zeit zunehmend an Bedeutung gewann.

Der abschließende Verweis „Videatur Vetter Ossian“ verweist auf die angeblich altgälischen Gesänge des Barden Ossian, die im 18. Jahrhundert als ursprünglich, wild und kraftvoll galten – ein Kontrast zur klassischen Formstrenge. Claudius schließt sich damit demonstrativ der Strömung an, die das Gefühl über die Form stellt, und setzt ein klares Plädoyer gegen künstlerische Nachahmung zugunsten der Authentizität.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.