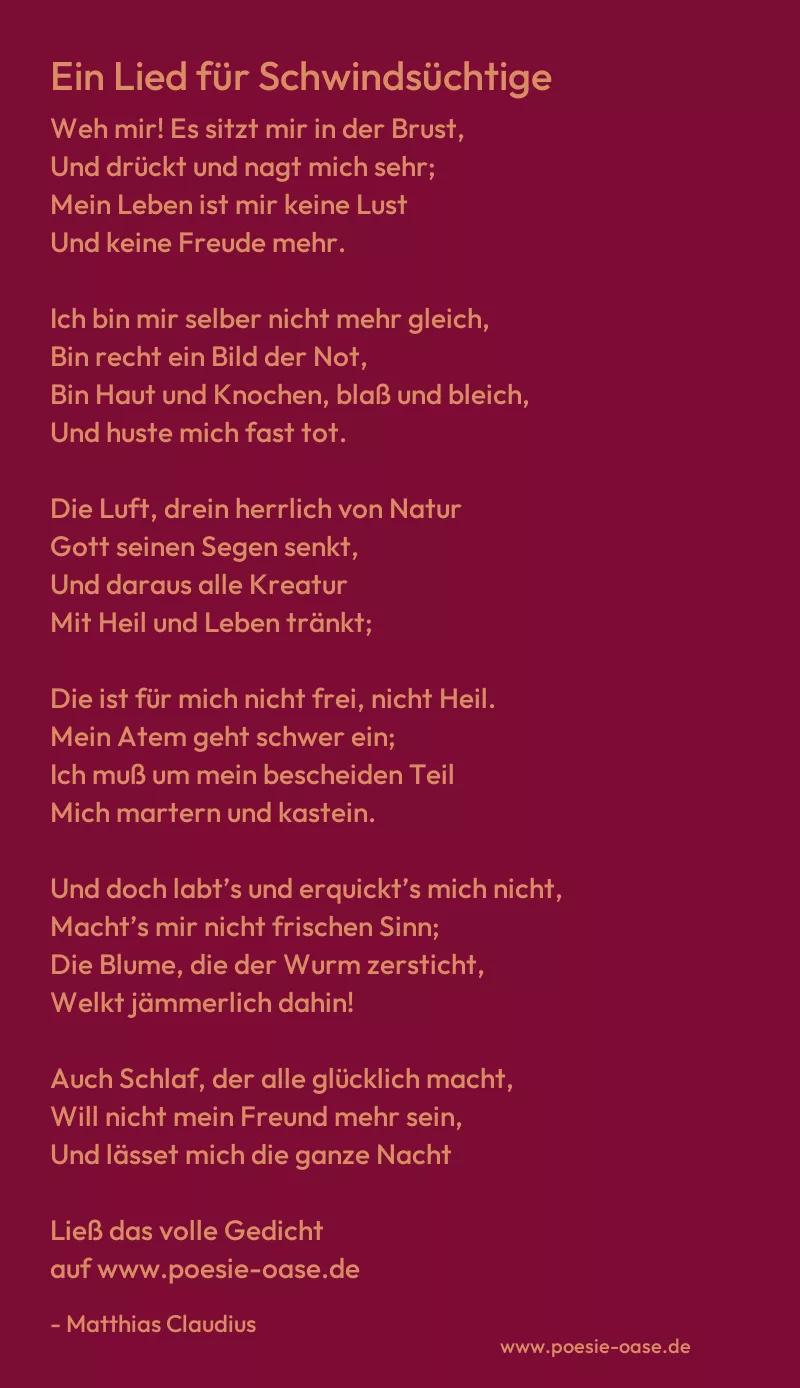

Weh mir! Es sitzt mir in der Brust,

Und drückt und nagt mich sehr;

Mein Leben ist mir keine Lust

Und keine Freude mehr.

Ich bin mir selber nicht mehr gleich,

Bin recht ein Bild der Not,

Bin Haut und Knochen, blaß und bleich,

Und huste mich fast tot.

Die Luft, drein herrlich von Natur

Gott seinen Segen senkt,

Und daraus alle Kreatur

Mit Heil und Leben tränkt;

Die ist für mich nicht frei, nicht Heil.

Mein Atem geht schwer ein;

Ich muß um mein bescheiden Teil

Mich martern und kastein.

Und doch labt’s und erquickt’s mich nicht,

Macht’s mir nicht frischen Sinn;

Die Blume, die der Wurm zersticht,

Welkt jämmerlich dahin!

Auch Schlaf, der alle glücklich macht,

Will nicht mein Freund mehr sein,

Und lässet mich die ganze Nacht

Mit meiner Not allein.

Die Ärzte tun zwar ihre Pflicht,

Und fuschern drum und dran;

Allein sie haben leider nicht

Das, was mir helfen kann.

Mein Hülf allein bleibt Sarg und Grab,

O sängen an der Tür

Sie schon, und senkten mich hinab!

Wie leicht und wohl wär’s mir!

O sängen doch an meiner Tür

Sie laut: „Ich habe meine Sach etc.“

Und trügen mich, und folgten mir

In langer Reihe nach,

Rund um die Kirch ans Grab heran,

Und senkten mich hinein! –

Ich läg und hätte Ruhe dann,

Und fühlte keine Pein.

Doch ich will leiden, bis Gott ruft,

Gern leiden bis ans Ziel.

Nur deinen Trost! und etwas Luft!

Du hast der Luft so viel.