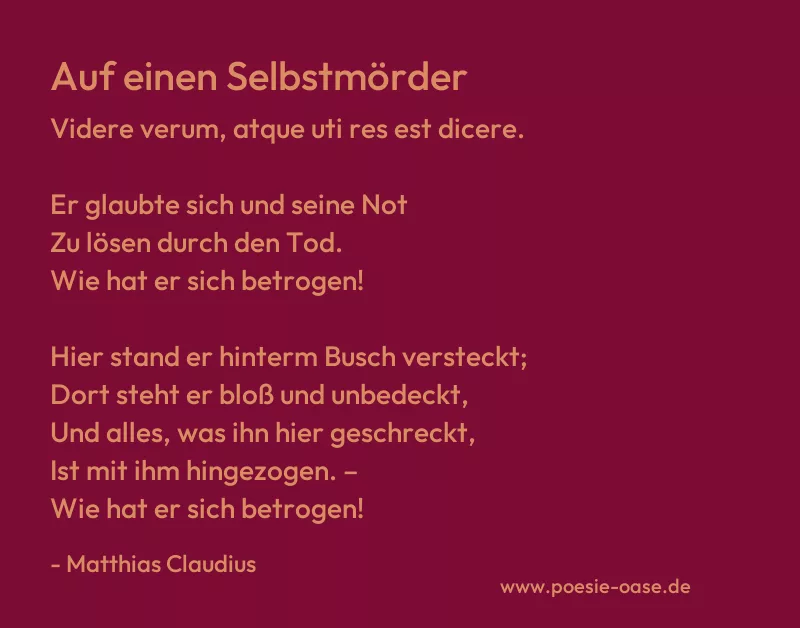

Auf einen Selbstmörder

Videre verum, atque uti res est dicere.

Er glaubte sich und seine Not

Zu lösen durch den Tod.

Wie hat er sich betrogen!

Hier stand er hinterm Busch versteckt;

Dort steht er bloß und unbedeckt,

Und alles, was ihn hier geschreckt,

Ist mit ihm hingezogen. –

Wie hat er sich betrogen!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf einen Selbstmörder“ von Matthias Claudius setzt sich in knapper, eindringlicher Weise mit dem Freitod auseinander. Im Zentrum steht die Fehleinschätzung des Suizidenten, der glaubte, durch den Tod seiner inneren Not zu entkommen. Das Gedicht verweigert eine pathetische Darstellung und bleibt stattdessen sachlich, ja fast nüchtern im Ton – was seine Wirkung nur verstärkt.

Bereits die lateinische Inschrift zu Beginn – „Videre verum, atque uti res est dicere“ („Die Wahrheit sehen und die Dinge so sagen, wie sie sind“) – gibt die programmatische Richtung vor: Es geht Claudius um eine ungeschönte, realistische Betrachtung. Der Selbstmörder glaubte, seine Probleme durch den Tod lösen zu können – doch laut dem lyrischen Ich war dies ein fataler Irrtum.

Die zweite Strophe verstärkt diesen Gedanken durch eine bildhafte Gegenüberstellung: „Hier stand er hinterm Busch versteckt“ suggeriert eine ängstliche, vielleicht schambesetzte Verhüllung im Leben. Nach dem Tod steht er „bloß und unbedeckt“, also in einem Zustand der endgültigen Offenbarung oder Preisgabe. Die Ängste und Qualen, denen er zu entfliehen hoffte, haben ihn nicht verlassen – sie sind mit ihm „hingezogen“. Der Tod erscheint somit nicht als Lösung, sondern als Weiterführung der inneren Qual.

Claudius’ Haltung gegenüber dem Selbstmord ist klar: Er sieht darin keinen Akt der Befreiung, sondern einen tragischen Irrtum. Das wiederholte „Wie hat er sich betrogen!“ dient als bitteres Resümee und stellt die Verzweiflungstat als Ergebnis eines fatalen Selbstbetrugs dar. Das Gedicht wirft damit existenzielle Fragen auf – nach Leid, Erlösung und der Tragweite menschlicher Entscheidungen – und mahnt zur Vorsicht vor vorschnellen Lösungen für seelisches Leid.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.