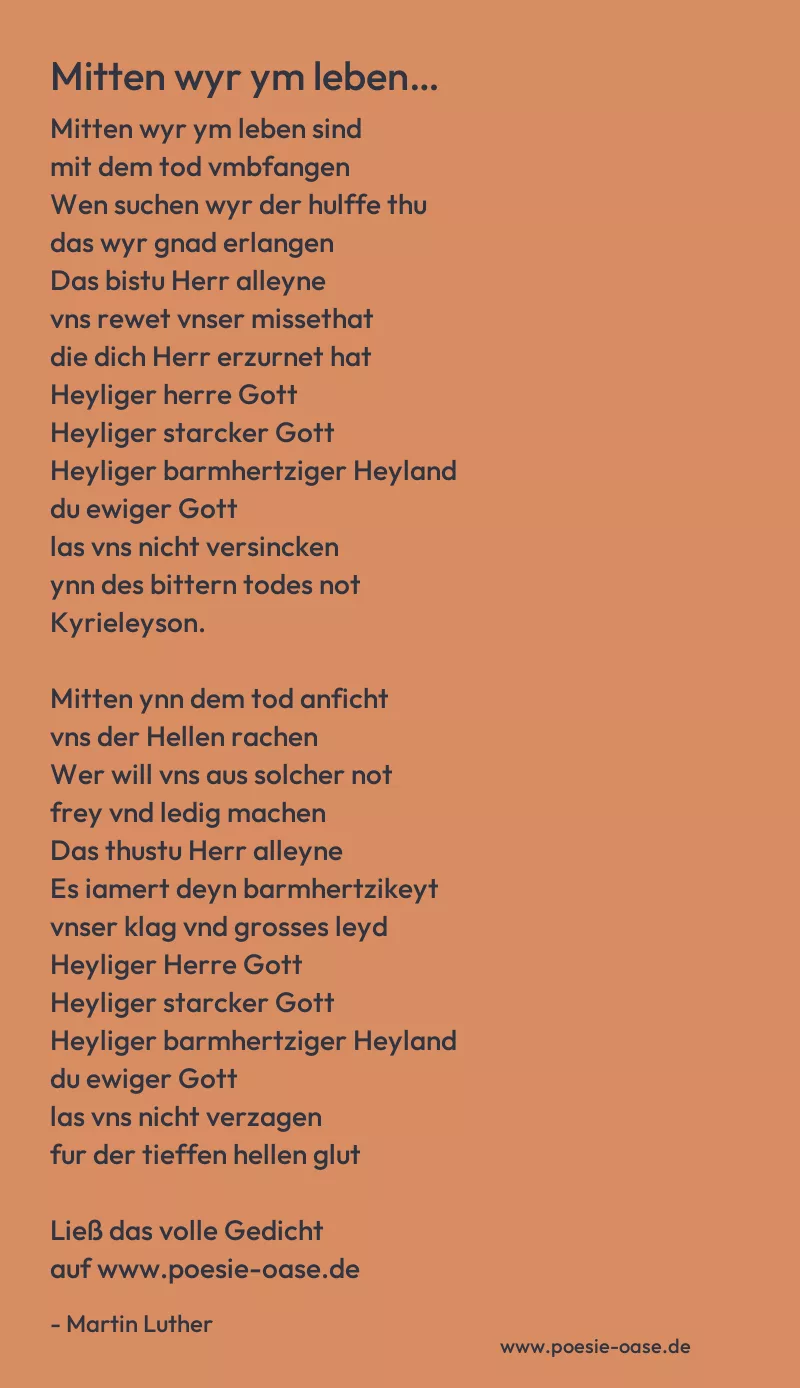

Mitten wyr ym leben…

Mitten wyr ym leben sind

mit dem tod vmbfangen

Wen suchen wyr der hulffe thu

das wyr gnad erlangen

Das bistu Herr alleyne

vns rewet vnser missethat

die dich Herr erzurnet hat

Heyliger herre Gott

Heyliger starcker Gott

Heyliger barmhertziger Heyland

du ewiger Gott

las vns nicht versincken

ynn des bittern todes not

Kyrieleyson.

Mitten ynn dem tod anficht

vns der Hellen rachen

Wer will vns aus solcher not

frey vnd ledig machen

Das thustu Herr alleyne

Es iamert deyn barmhertzikeyt

vnser klag vnd grosses leyd

Heyliger Herre Gott

Heyliger starcker Gott

Heyliger barmhertziger Heyland

du ewiger Gott

las vns nicht verzagen

fur der tieffen hellen glut

Kyrieleyson.

Mitten ynn der Hellen angst

vnser sund vns treyben

Wo soln wyr denn flihen hyn

da wyr mugen bleyben.

Zu dyr herr Christ alleyne

Vergossen ist deyn thewres blut

das gnug fur die sunde thut

Heyliger Herre Gott

Heyliger starcker Gott

Heyliger barmhertziger Heyland

du ewiger Gott

las vns nicht entfallen

von des rechten glaubens trost

Kyri.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht bzw. Kirchenlied „Mitten wir im Leben…“ von Martin Luther ist eine eindringliche Meditation über die Vergänglichkeit des Menschen, seine Sündhaftigkeit und das Vertrauen auf Gottes Gnade. Der Text, eine Nachdichtung des mittelalterlichen Antiphons „Media vita in morte sumus“, wurde von Luther nicht nur poetisch, sondern auch theologisch tiefgründig gestaltet. Es verbindet liturgische Form mit reformatorischem Gedankengut.

In allen drei Strophen steht die menschliche Existenz im Zeichen von Tod, Hölle und Schuld. Schon im Leben ist der Mensch vom Tod umfangen – das Bewusstsein der Sterblichkeit ist allgegenwärtig. Diese existentielle Not führt zur zentralen Frage: „Wen suchen wir, der Hilfe tu, dass wir Gnad erlangen?“ Die Antwort ist eindeutig: Allein Gott, genauer Christus, kann retten. Damit betont Luther das reformatorische Prinzip der „sola gratia“ – der Mensch kann sich nicht selbst erlösen, sondern ist ganz auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen.

Die Wiederholung der litaneihaften Anrufung „Heiliger Herre Gott…“ unterstreicht die Dringlichkeit des Gebets. Jede Strophe schließt mit einer Bitte, nicht im Tod, der Hölle oder im Unglauben zu versinken. Das dreifache „Kyrie eleison“ (Herr, erbarme dich) gibt dem Text nicht nur eine liturgische Tiefe, sondern drückt auch das vollständige Vertrauen in Gottes Gnade aus – trotz der Schwere der menschlichen Schuld.

In der letzten Strophe wird die Angst vor der Hölle mit der eigenen Sünde verbunden. Die Frage „Wo sollen wir denn fliehen hin?“ verweist auf die völlige Verlorenheit des Menschen ohne göttliche Hilfe. Doch auch hier führt Luther zur Erlösung hin: Das Blut Christi ist vergossen, „das gnug für die Sünde tut“. Der Glaube an dieses Opfer wird zum Trost und zur Hoffnung, selbst in der tiefsten Not.

Zusammengefasst ist das Lied ein geistlicher Ruf aus Todesangst und Schuld hin zu göttlicher Erlösung. Es thematisiert die existenzielle Unsicherheit des Lebens, führt jedoch nicht in Verzweiflung, sondern in eine tiefe Hinwendung zu Christus als einzigem Retter. Durch seine schlichte Sprache, liturgische Form und theologische Tiefe gehört dieses Gedicht zu den kraftvollsten geistlichen Texten der Reformationszeit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.