Ach, um deine feuchten Schwingen

Ach, um deine feuchten Schwingen,

West, wie sehr ich dich beneide:

Denn du kannst ihm Kunde bringen

Was ich in der Trennung leide!

Die Bewegung deiner Flügel

Weckt im Busen stilles Sehnen;

Blumen, Wald und Hügel

Stehn bei deinem Hauch in Tränen.

Doch dein mildes sanftes Wehen

Kühlt die wunden Augenlider;

Ach, für Leid müßt‘ ich vergehen,

Hofft‘ ich nicht zu sehn ihn wieder.

Eile denn zu meinem Lieben,

Spreche sanft zu seinem Herzen;

Doch vermeid‘ ihn zu betrüben

Und verbirg ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber sag’s bescheiden:

Seine Liebe sei mein Leben,

Freudiges Gefühl von beiden

Wird mir seine Nähe geben.

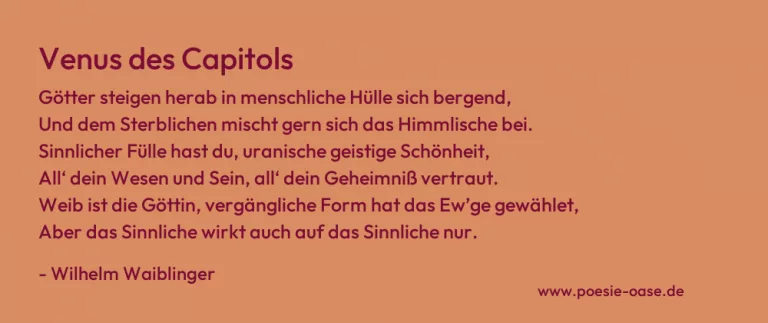

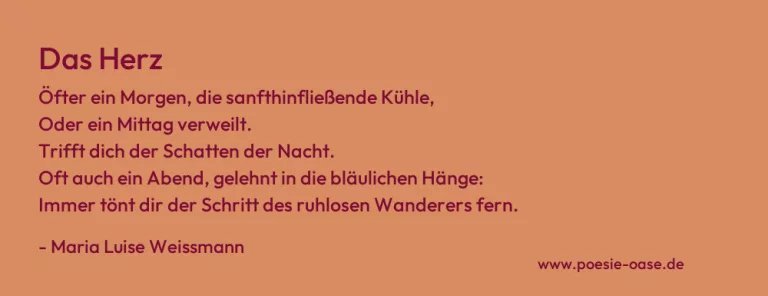

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Ach, um deine feuchten Schwingen“ von Marianne von Willemer ist ein zartes Bekenntnis der Sehnsucht und Liebesklage, eingebettet in eine Naturansprache an den Westwind. In der Tradition der empfindsamen und romantischen Dichtung wird ein Naturphänomen – hier der sanfte, feuchte Westwind – als Bote zwischen Getrennten stilisiert. Das lyrische Ich projiziert seine Gefühle auf diesen Wind und bittet ihn, als Mittler zum geliebten Menschen zu wirken.

Die emotionale Grundstimmung des Gedichts ist von schmerzhafter Trennung geprägt. Die Bitte an den Westwind, dem Geliebten von ihrem Leid zu berichten, ist Ausdruck einer tiefen inneren Not. Doch gleichzeitig wird der Wind nicht nur als Überbringer von Schmerz, sondern auch als tröstende Kraft beschrieben: Seine „milden, sanften“ Flügel wirken kühlend und lindernd auf das „wunde“ Herz des lyrischen Ichs. So entsteht ein doppelter Charakter des Windes – als seelischer Bote und als heilende Naturkraft.

Die Sprache des Gedichts ist durchgängig weich, klangvoll und fließend, was die innere Zartheit und Emotionalität der Sprecherin unterstreicht. Wiederholungen wie „sag ihm, aber sag’s bescheiden“ und die sanften Imperative an den Wind verleihen dem Gedicht eine rhythmische, fast wiegende Bewegung. Diese Form unterstützt den Ausdruck von Zurückhaltung und Demut, der sich durch das ganze Gedicht zieht – die Schmerzen sollen dem Geliebten nicht offenbart werden, um ihn nicht zu belasten.

Die letzte Strophe bringt die Essenz der Liebesbeziehung auf den Punkt: „Seine Liebe sei mein Leben“. Das lyrische Ich lebt in der Hoffnung auf Wiedervereinigung und zieht daraus Trost. Die Verbindung beider Liebenden wird nicht durch äußere Nähe, sondern durch gegenseitiges Gefühl aufrechterhalten. Diese zarte, fast spirituelle Vorstellung von Liebe ist typisch für die romantische Lyrik, in der das Innere, Unsichtbare wichtiger ist als das Sichtbare.

Insgesamt ist das Gedicht ein feinsinniges Beispiel romantischer Liebeslyrik, das Sehnsucht, Naturgefühl und weibliche Zurückhaltung in eine innige Harmonie bringt. Möchtest du auch die männliche Antwort in Goethes Gedicht „Gingo biloba“ betrachten, das auf dieses Werk reagiert?

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.