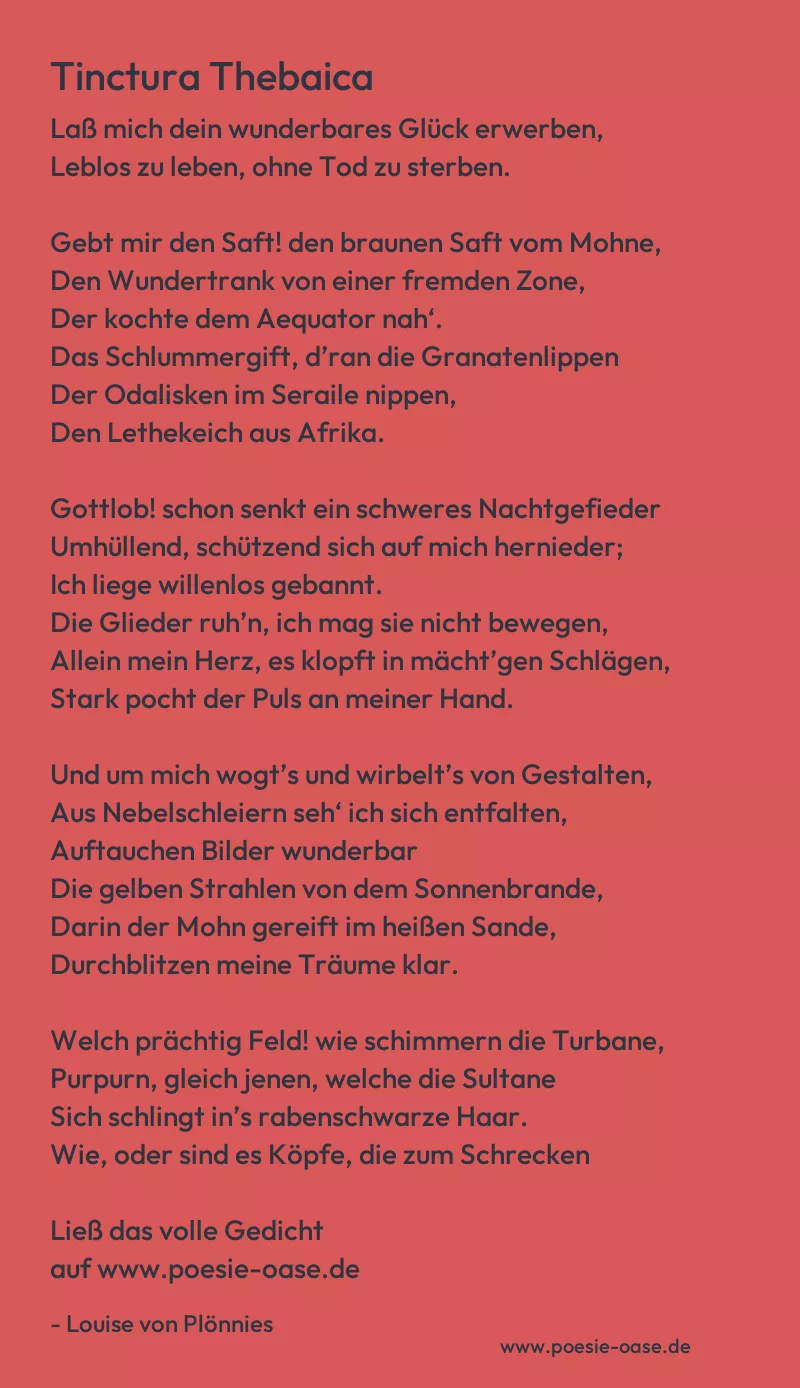

Laß mich dein wunderbares Glück erwerben,

Leblos zu leben, ohne Tod zu sterben.

Gebt mir den Saft! den braunen Saft vom Mohne,

Den Wundertrank von einer fremden Zone,

Der kochte dem Aequator nah‘.

Das Schlummergift, d’ran die Granatenlippen

Der Odalisken im Seraile nippen,

Den Lethekeich aus Afrika.

Gottlob! schon senkt ein schweres Nachtgefieder

Umhüllend, schützend sich auf mich hernieder;

Ich liege willenlos gebannt.

Die Glieder ruh’n, ich mag sie nicht bewegen,

Allein mein Herz, es klopft in mächt’gen Schlägen,

Stark pocht der Puls an meiner Hand.

Und um mich wogt’s und wirbelt’s von Gestalten,

Aus Nebelschleiern seh‘ ich sich entfalten,

Auftauchen Bilder wunderbar

Die gelben Strahlen von dem Sonnenbrande,

Darin der Mohn gereift im heißen Sande,

Durchblitzen meine Träume klar.

Welch prächtig Feld! wie schimmern die Turbane,

Purpurn, gleich jenen, welche die Sultane

Sich schlingt in’s rabenschwarze Haar.

Wie, oder sind es Köpfe, die zum Schrecken

Des Volks der Pascha ließ auf Piken stecken,

Ein Schmaus dem Geier und dem Aar.

Nein, glühende Turbane sind’s vom Mohne,

Der riesig aufschießt in der heißen Zone,

Wo Kopf an Kopf sich prächtig drängt.

Schon seh‘ ich, wie an allen seinen Ritzen,

Die braune Männer mit den Messern schlitzen,

Ein großer Opium-Tropfen hängt.

Es quillt und quillt, die Köpfe alle bluten,

Alsdann gerinnt in heißen Sonnen-Gluthen

Des Mohnes Hirn, sein Lebenssaft.

Kein Wunder, daß in unserm schwachen Hirne

Er in der dunkeln Höhle unsrer Stirne,

So wunderbare Träume schafft.

Denn in der Tropennacht, der dämmerklaren,

Steh’n geisterhaft des Mohns verletzte Schaaren;

Da quillt und tropft das Opium.

Der Himmel! blauer See mit Naphthaflammen,

Flicht über ihnen Strahl und Strahl zusammen; –

Wie trinken sie den Schimmer stumm!

Und Geisterklänge süß und schaurig schweben

Herüber aus dem einst so prächt’gen Theben,

In alle Tropfen dringt der Klang.

Denn Theben ward erbaut in Harmonieen,

Und seines Königs Lyraklänge ziehen

Um die versunknen Mauern bang.

Und nächtlich legt sich auf die klaren Lüfte

Der schwarze Schatten jener Königs-Grüfte,

Des sieb’ten Wunderwerks der Welt.

Es schlägt umsonst der Pyramiden Mauern

Der Flügelschlag der Zeit in Wetterschauern; –

Sie streben auf zum Sternenzelt!

Könige ruh’n, von Hüllen fest umwunden,

Mit köstlichen Gewürzen eingebunden,

Jahrtausende darin in Todesruh‘.

Und beinah‘ scheint mir’s, daß ich ihrer Leiche,

Umhüllt von Orients Schlummerbanden, gleiche; –

Doch traumlos schlafen jene zu.

Es wogt und wallt, die Meereswellen stöhnen,

Sie brechen sich am Strand mit dumpfem Dröhnen,

Durchrauschen meine Träume bang.

Wie schwarz die Wolke, – jetzt wird sie zerrissen,

Es flammt ein Strahl aus ihren Finsternissen,

Und horch! ein wundersüßer Klang!

Der Memnon klingt, des Bräut’gams eh’rnen Zwinger

Berühret Aurora mit dem Rosenfinger,

Der süße Klang, noch hallt er nach.

Und immer heller wird der Nebelschleier,

Mein Blick wird klar, mein Athem hebt sich freier,

Es siegt der Tag!