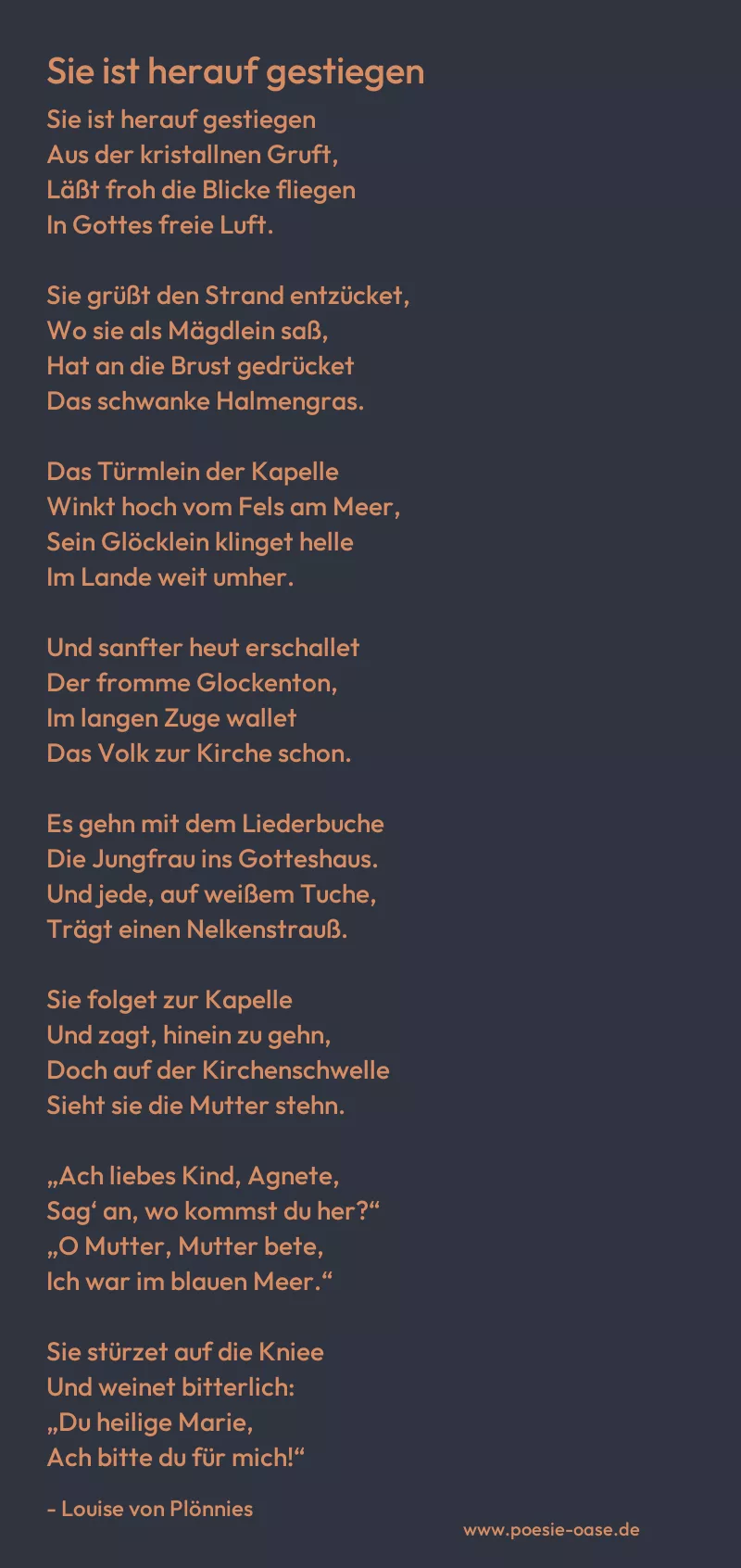

Sie ist herauf gestiegen

Sie ist herauf gestiegen

Aus der kristallnen Gruft,

Läßt froh die Blicke fliegen

In Gottes freie Luft.

Sie grüßt den Strand entzücket,

Wo sie als Mägdlein saß,

Hat an die Brust gedrücket

Das schwanke Halmengras.

Das Türmlein der Kapelle

Winkt hoch vom Fels am Meer,

Sein Glöcklein klinget helle

Im Lande weit umher.

Und sanfter heut erschallet

Der fromme Glockenton,

Im langen Zuge wallet

Das Volk zur Kirche schon.

Es gehn mit dem Liederbuche

Die Jungfrau ins Gotteshaus.

Und jede, auf weißem Tuche,

Trägt einen Nelkenstrauß.

Sie folget zur Kapelle

Und zagt, hinein zu gehn,

Doch auf der Kirchenschwelle

Sieht sie die Mutter stehn.

„Ach liebes Kind, Agnete,

Sag‘ an, wo kommst du her?“

„O Mutter, Mutter bete,

Ich war im blauen Meer.“

Sie stürzet auf die Kniee

Und weinet bitterlich:

„Du heilige Marie,

Ach bitte du für mich!“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Sie ist herauf gestiegen“ von Louise von Plönnies erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Agnete, die von einem mystischen und symbolischen Ort, der „kristallnen Gruft“, zu einer religiösen Erfahrung hinaufsteigt. Die erste Strophe beschreibt Agnetes Aufstieg, der von einer Verwandlung begleitet wird, als sie aus der „kristallnen Gruft“ emporsteigt und die Freiheit der „Gottes freien Luft“ atmet. Die „kristallne Gruft“ kann als Metapher für einen Ort der Isolation oder der früheren spirituellen Verwirrung verstanden werden, während die „freie Luft“ für einen ersehnten Zustand der Erleuchtung oder Erlösung steht.

In der zweiten Strophe kehrt Agnete in ihre vertraute Umgebung zurück. Sie „grüßt den Strand entzücket“, was auf eine nostalgische Rückkehr zu ihren Kindheitserinnerungen und der natürlichen Welt hinweist. Der „schwanke Halmengras“ an ihrer Brust symbolisiert dabei ihre Verbindung zur Erde und zur einfachen, unschuldigen Vergangenheit, bevor sie sich auf die religiöse Reise begab. Diese Rückkehr zur Natur und zu den Ursprüngen zeigt eine Momentaufnahme von Frieden und Harmonie, die Agnete mit sich bringt, während sie sich der religiösen Gemeinschaft zuwendet.

In der dritten Strophe wird der religiöse Aspekt des Gedichts hervorgehoben. Die Kapelle, die hoch über dem Meer thront, wird als ein heiliger Ort dargestellt, zu dem der Klang der „Glocken“ weit über das Land zu hören ist. Die Glocken rufen die Gemeinde zur Kirche, was einen Übergang von der persönlichen Einkehr zu einer gemeinsamen religiösen Feier symbolisiert. Der „Glockenton“, der sanfter als gewöhnlich ertönt, weist auf eine feierliche, innige Atmosphäre hin. Die Menschen kommen in großer Zahl, um ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, und „die Jungfrau“ tragen „Liederbuch“ und „Nelkenstrauß“ – Symbole der Frömmigkeit und der Verehrung.

Die letzte Strophe führt zu einem emotionalen Höhepunkt. Agnete, die dem Ruf der Kirche folgt, zögert an der Schwelle der Kapelle, als sie ihre Mutter sieht. Die Szene ist voller Emotionen, als Agnete sich in den Armen ihrer Mutter zusammenbricht und „bitterlich weinet“. Die Frage der Mutter „Wo kommst du her?“ und Agnetes Antwort „Ich war im blauen Meer“ lässt auf eine metaphorische Reise hin zur Selbsterkenntnis und zur spirituellen Wiedergeburt schließen. Der „blaue Meer“ könnte hier als Symbol für das unermessliche und mystische Wasser stehen, das Agnete auf ihrer Reise zur inneren Erleuchtung durchqueren musste. Die Bitte „O heilige Marie, ach bitte du für mich!“ drückt die völlige Hingabe und das Vertrauen in die göttliche Hilfe aus, was das zentrale religiöse Thema des Gedichts unterstreicht: die Erlösung und das Streben nach spiritueller Reinheit.

Das Gedicht erzählt damit von einer Reise der Selbstfindung, der Verbindung von Natur, Heimat und Religion sowie dem Streben nach spiritueller Erlösung. Agnete steht hier für die menschliche Suche nach Trost und Gnade in einer Welt, die von Schmerz und Trauer durchzogen ist.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.