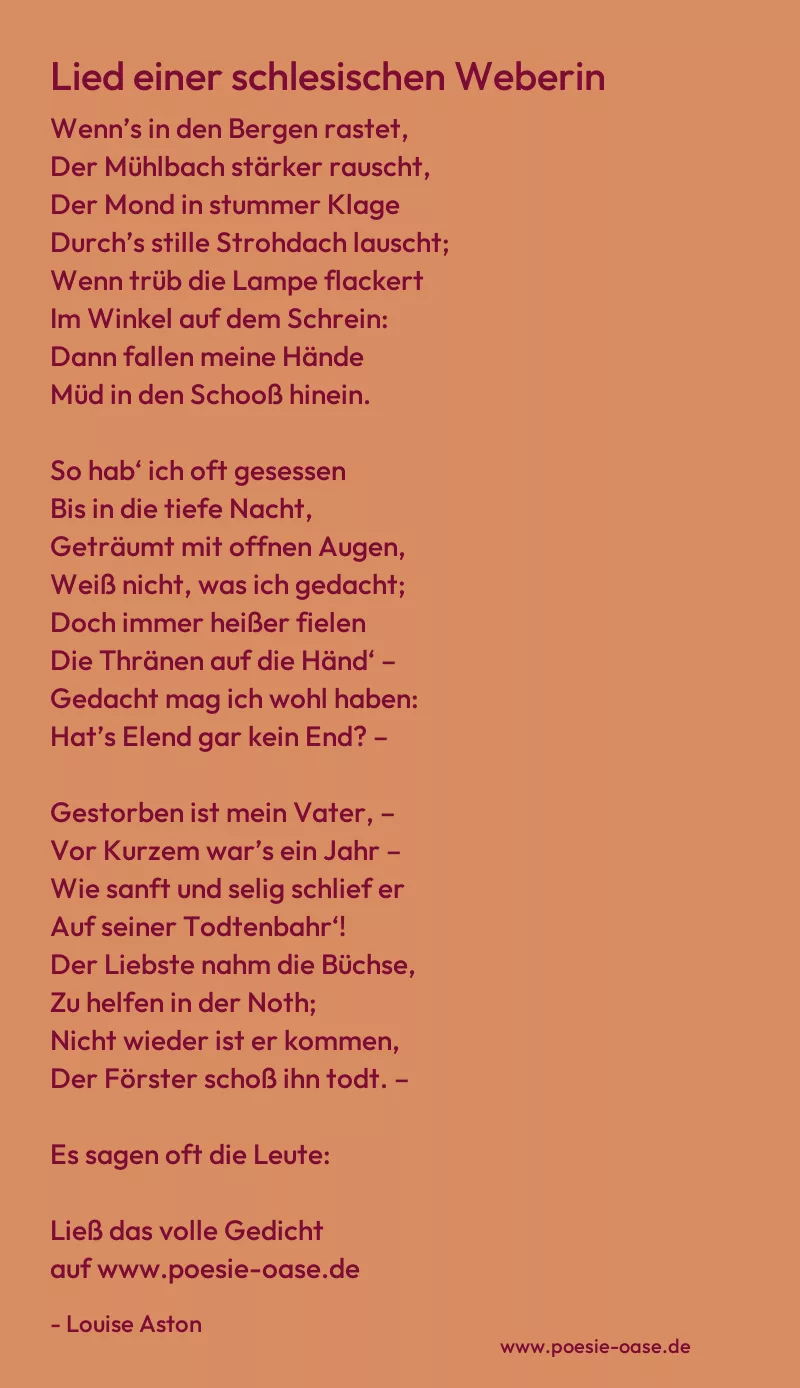

Wenn’s in den Bergen rastet,

Der Mühlbach stärker rauscht,

Der Mond in stummer Klage

Durch’s stille Strohdach lauscht;

Wenn trüb die Lampe flackert

Im Winkel auf dem Schrein:

Dann fallen meine Hände

Müd in den Schooß hinein.

So hab‘ ich oft gesessen

Bis in die tiefe Nacht,

Geträumt mit offnen Augen,

Weiß nicht, was ich gedacht;

Doch immer heißer fielen

Die Thränen auf die Händ‘ –

Gedacht mag ich wohl haben:

Hat’s Elend gar kein End? –

Gestorben ist mein Vater, –

Vor Kurzem war’s ein Jahr –

Wie sanft und selig schlief er

Auf seiner Todtenbahr‘!

Der Liebste nahm die Büchse,

Zu helfen in der Noth;

Nicht wieder ist er kommen,

Der Förster schoß ihn todt. –

Es sagen oft die Leute:

„Du bist so jung und schön,

Und doch so bleich und traurig

Sollst du in Schmerz vergehn?“ –

„Nicht bleich und auch nicht traurig!“

Wie spricht sich das geschwind

Wo an dem weiten Himmel

Kein Sternlein mehr ich find‘!

Der Fabrikant ist kommen,

Sagt mir: „mein Herzenskind,

Wohl weiß ich, wie die Deinen

In Noth und Kummer sind;

Drum willst Du bei mir ruhen

Der Nächte drei und vier,

Sieh‘ dieses blanke Goldstück!

Sogleich gehört es Dir!“

Ich wußt‘ nicht, was ich hörte –

Sei Himmel du gerecht

Und lasse mir mein Elend,

Nur mache mich nicht schlecht!

O lasse mich nicht sinken!

Fast halt‘ ich’s nicht mehr aus,

Seh‘ ich die kranke Mutter

Und’s Schwesterlein zu Haus‘!

Jetzt ruh’n so still sie alle,

Verloschen ist das Licht,

Nur in der Brust das Wehe,

Die Thränen sind es nicht.

Kannst du, o Gott, nicht helfen,

So lass‘ uns lieber gehn,

Wo drunten tief im Thale

Die Trauerbirken steh’n! –