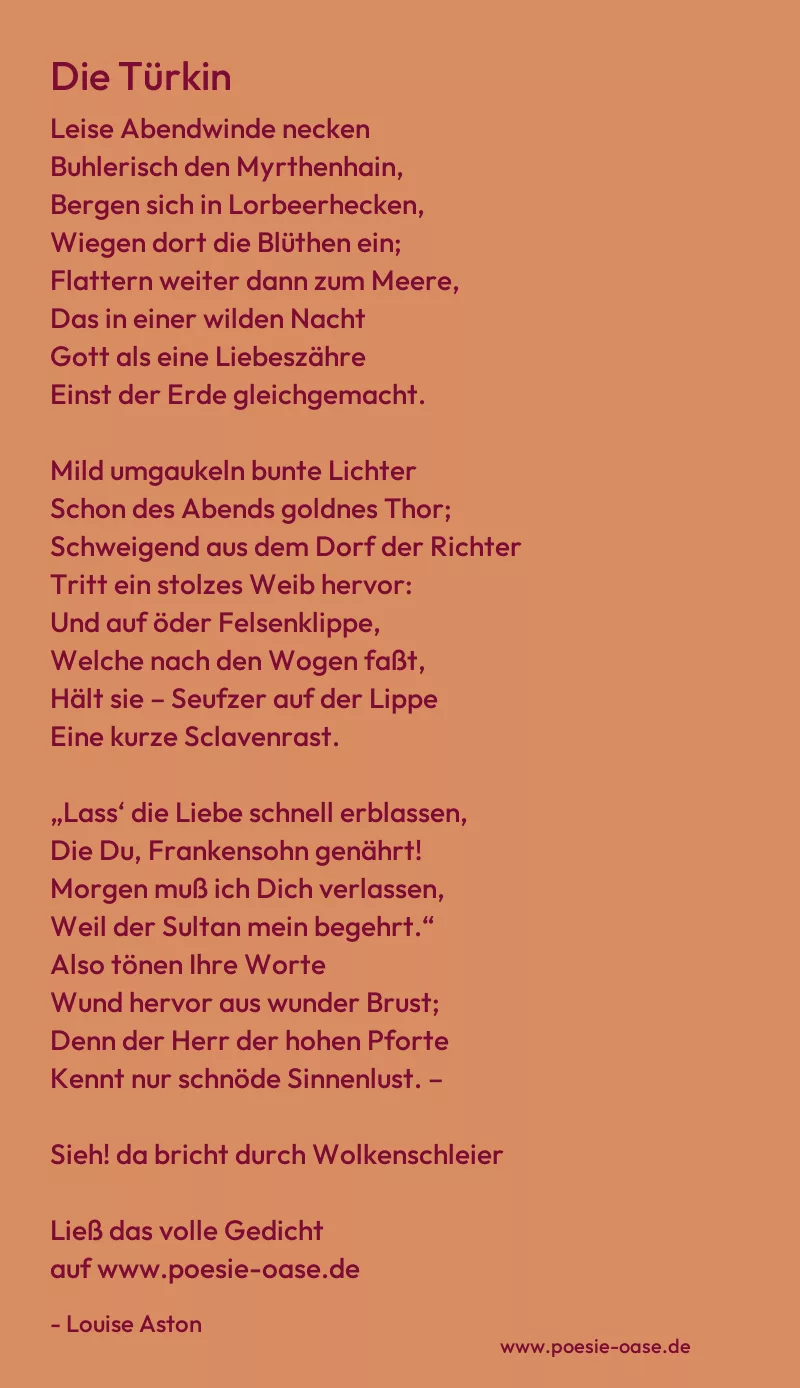

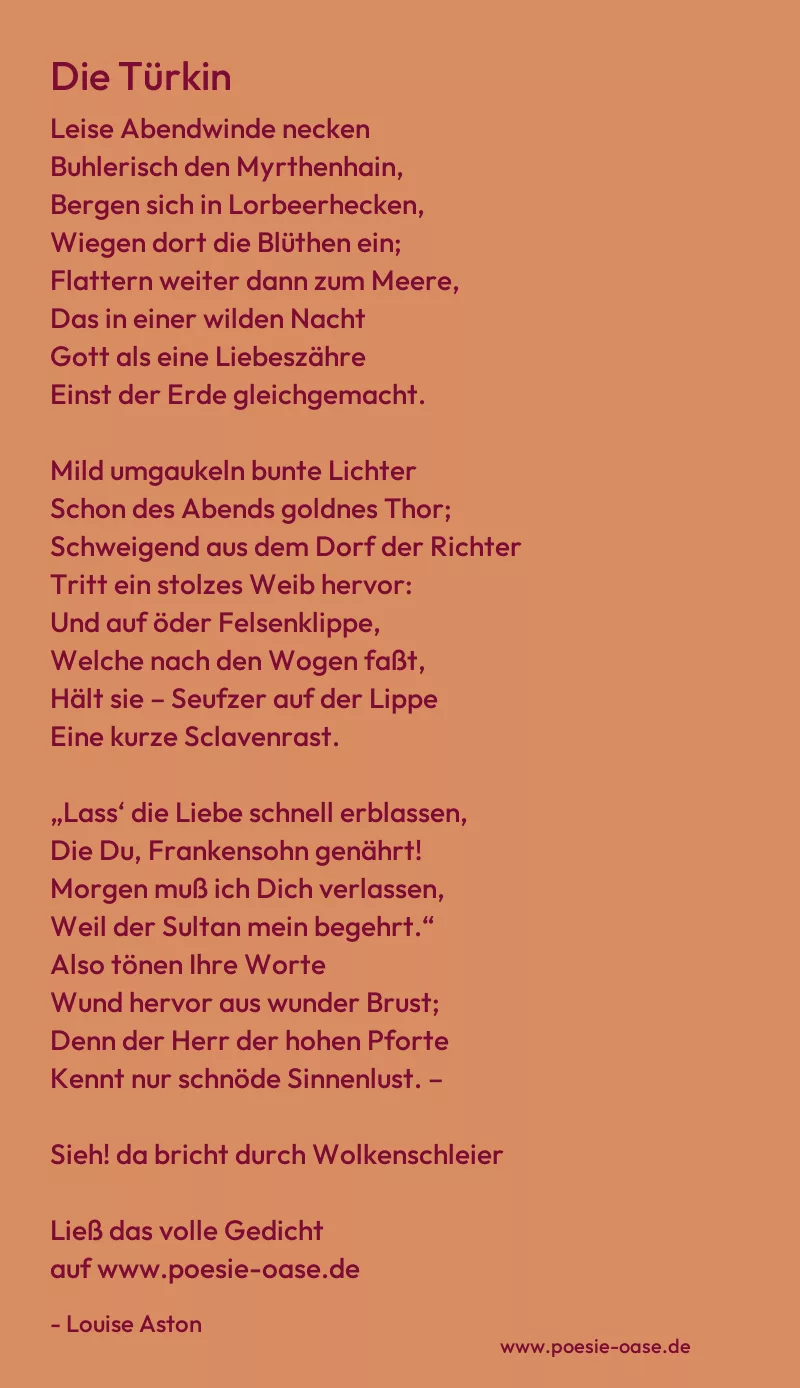

Die Türkin

Leise Abendwinde necken

Buhlerisch den Myrthenhain,

Bergen sich in Lorbeerhecken,

Wiegen dort die Blüthen ein;

Flattern weiter dann zum Meere,

Das in einer wilden Nacht

Gott als eine Liebeszähre

Einst der Erde gleichgemacht.

Mild umgaukeln bunte Lichter

Schon des Abends goldnes Thor;

Schweigend aus dem Dorf der Richter

Tritt ein stolzes Weib hervor:

Und auf öder Felsenklippe,

Welche nach den Wogen faßt,

Hält sie – Seufzer auf der Lippe

Eine kurze Sclavenrast.

„Lass‘ die Liebe schnell erblassen,

Die Du, Frankensohn genährt!

Morgen muß ich Dich verlassen,

Weil der Sultan mein begehrt.“

Also tönen Ihre Worte

Wund hervor aus wunder Brust;

Denn der Herr der hohen Pforte

Kennt nur schnöde Sinnenlust. –

Sieh! da bricht durch Wolkenschleier

Hell des Mondes Silberlicht,

Und Stambul in stummer Feier

Zeigt sich ihrem Angesicht.

Weh! im Vordergrunde schimmert

Das Serail, von Park umringt –

Hörst Du, wie das Meer jetzt wimmert,

Das ein edles Weib verschlingt? –

Willst Du ihren Tod beklagen,

Mußt Du trauern allerwärts;

Denn wo immer Herzen schlagen,

Foltert sie derselbe Schmerz,

Ist das Heiligste geächtet,

Wird der Satzung nur gefröhnt;

Jeder Pulsschlag ist geknechtet,

Jedes freie Weib gehöhnt!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die Türkin“ von Louise Aston thematisiert die tragische Lage einer Frau, die zwischen individueller Liebessehnsucht und patriarchalischer Fremdbestimmung zerrieben wird. Es entfaltet sich als dramatische Miniatur einer persönlichen Tragödie, die gleichzeitig eine universelle feministische Anklage gegen die Unterdrückung von Frauen darstellt. Im Zentrum steht eine Türkin, die sich von ihrem Geliebten trennen muss, da sie dem Sultan – und damit symbolisch einem System männlicher Macht – ausgeliefert ist.

Die Szenerie wird durch romantisch-exotische Naturbilder eingeführt. Abendwinde, Myrthen, Lorbeer und das Meer erschaffen eine sinnliche, fast verklärte Stimmung, die aber bereits von einer leisen Melancholie durchzogen ist. Die Natur wirkt nicht nur als Hintergrund, sondern spiegelt die innere Zerrissenheit der Protagonistin wider. Das Meer, in das „eine Liebeszähre“ einst gegossen wurde, steht sinnbildlich für die emotionale Tiefe, aber auch das drohende Unheil.

Das zentrale Bild ist das der Türkin, die auf einer Felsklippe innehält – ihre „kurze Sclavenrast“. In diesem Moment artikuliert sie ihren Schmerz: Die Liebe zu einem europäischen Mann („Frankensohn“) muss sie aufgeben, da der Sultan sie beansprucht. Ihre Worte sind von Resignation und Erkenntnis geprägt – sie weiß um die instrumentalisierende Lust des Sultans und erkennt in ihm keinen Liebenden, sondern einen Herrscher, der über sie verfügt. Dieses Moment der Selbstreflexion macht sie zur tragischen Heldin.

Im weiteren Verlauf wird der Blick auf Stambul und das Serail gelenkt – Symbole der Macht, des Prunks, aber auch der Gefangenschaft. Der Kontrast zwischen äußerer Schönheit und innerer Leere verdichtet sich im Bild des wimmernden Meeres, das schließlich das „edle Weib“ verschlingt. Der Selbstmord wird hier zum letzten Akt der Selbstbestimmung, ein Widerstand gegen die totale Vereinnahmung.

Die letzte Strophe weitet das persönliche Schicksal zur universellen Klage aus. Louise Aston kritisiert nicht nur die spezifisch orientalische Frauenunterdrückung, sondern zeigt die globale Dimension des Problems: Überall, „wo Herzen schlagen“, leiden Frauen unter den Fesseln von Tradition, Satzung und patriarchaler Macht. Das Gedicht ist somit nicht nur ein Einzelschicksal in poetischer Form, sondern ein flammendes Plädoyer für weibliche Freiheit und Selbstbestimmung.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.