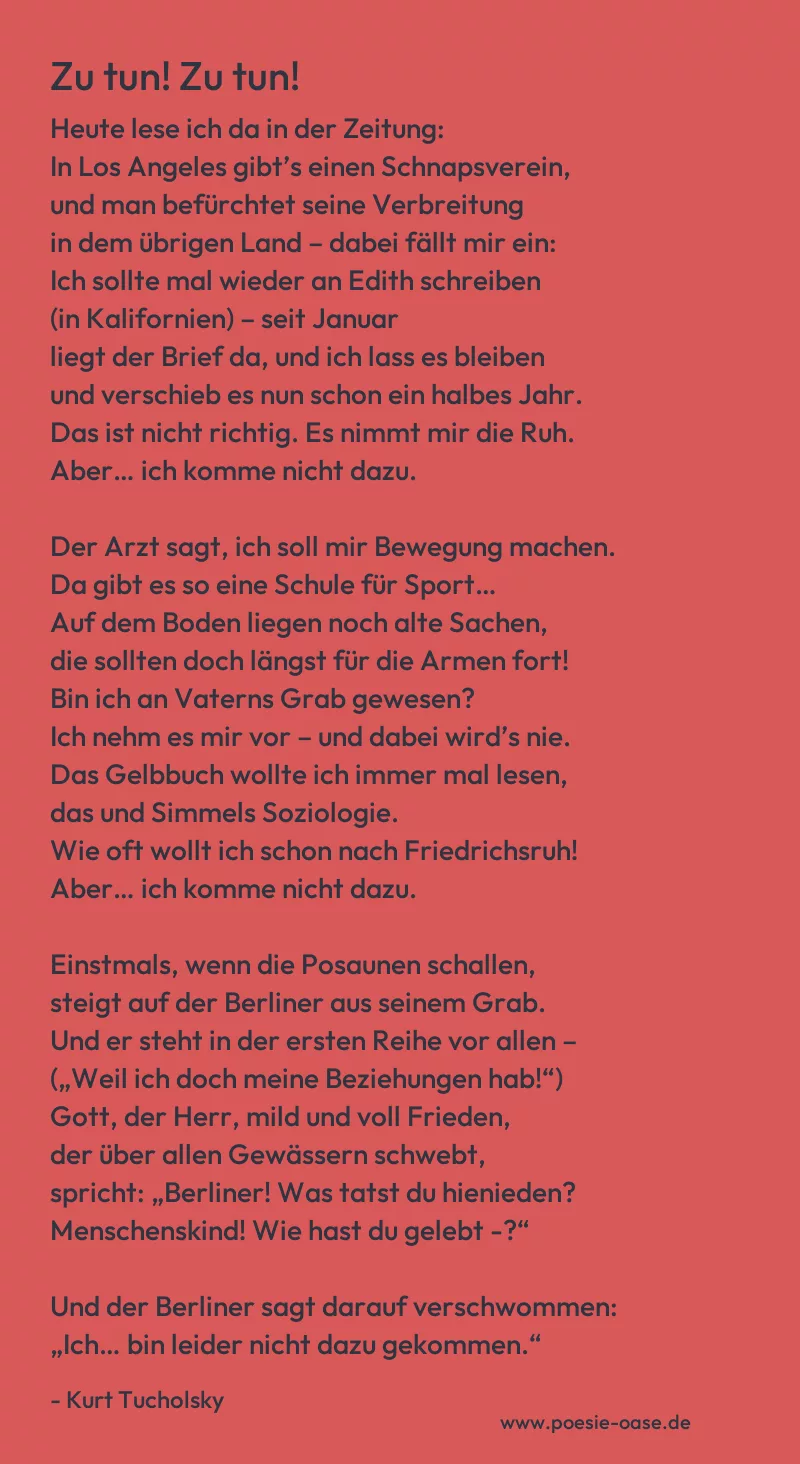

Zu tun! Zu tun!

Heute lese ich da in der Zeitung:

In Los Angeles gibt’s einen Schnapsverein,

und man befürchtet seine Verbreitung

in dem übrigen Land – dabei fällt mir ein:

Ich sollte mal wieder an Edith schreiben

(in Kalifornien) – seit Januar

liegt der Brief da, und ich lass es bleiben

und verschieb es nun schon ein halbes Jahr.

Das ist nicht richtig. Es nimmt mir die Ruh.

Aber… ich komme nicht dazu.

Der Arzt sagt, ich soll mir Bewegung machen.

Da gibt es so eine Schule für Sport…

Auf dem Boden liegen noch alte Sachen,

die sollten doch längst für die Armen fort!

Bin ich an Vaterns Grab gewesen?

Ich nehm es mir vor – und dabei wird’s nie.

Das Gelbbuch wollte ich immer mal lesen,

das und Simmels Soziologie.

Wie oft wollt ich schon nach Friedrichsruh!

Aber… ich komme nicht dazu.

Einstmals, wenn die Posaunen schallen,

steigt auf der Berliner aus seinem Grab.

Und er steht in der ersten Reihe vor allen –

(„Weil ich doch meine Beziehungen hab!“)

Gott, der Herr, mild und voll Frieden,

der über allen Gewässern schwebt,

spricht: „Berliner! Was tatst du hienieden?

Menschenskind! Wie hast du gelebt -?“

Und der Berliner sagt darauf verschwommen:

„Ich… bin leider nicht dazu gekommen.“

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Zu tun! Zu tun!“ von Kurt Tucholsky setzt sich auf humorvolle und zugleich kritische Weise mit der menschlichen Neigung auseinander, Dinge aufzuschieben und in eine endlose Spirale der Untätigkeit zu geraten. Zu Beginn beschreibt der Sprecher, wie er zwar mit der Absicht, etwas zu tun, eine Vielzahl von Dingen vorhat – wie zum Beispiel einen Brief an Edith zu schreiben oder den alten Kram zu entsorgen –, aber immer wieder aufschiebt und sich letztlich nicht dazu durchringen kann. Diese ständige Verschiebung wird als ein innerer Konflikt beschrieben, der den Sprecher von Ruhe und Zufriedenheit abhält, weil er weiß, dass er seine Aufgaben nicht erfüllt.

Tucholsky veranschaulicht diesen Zustand der Untätigkeit durch eine Reihe von unerledigten Aufgaben, die der Sprecher „eigentlich schon immer“ erledigen wollte, aber nie dazu gekommen ist. Die Beispiele reichen von alltäglichen Aufgaben wie dem Besuch von Vaterns Grab bis hin zu hochtrabenden, aber nie umgesetzten Vorhaben wie dem Lesen von Büchern oder dem Besuch von Friedrichsruh. Diese Liste von unerledigten Dingen vermittelt das Gefühl einer stetigen Unvollständigkeit und dem Drang, immer mehr zu tun, jedoch ohne dass jemals ein Abschluss oder eine tatsächliche Veränderung eintritt.

Die ironische Wendung am Ende des Gedichts stellt den Höhepunkt der Reflexion über Untätigkeit und Aufschub dar. Tucholsky beschreibt eine Szene, in der der „Berliner“ nach dem Tod von Gott gefragt wird, was er in seinem Leben getan hat. Anstatt eine bedeutende oder erfüllende Antwort zu geben, sagt der Berliner schlicht und einfach: „Ich… bin leider nicht dazu gekommen.“ Diese Antwort spiegelt das Versagen wider, den eigenen Ansprüchen und der Verantwortung gerecht zu werden – sei es in persönlichen oder weltlichen Angelegenheiten. Es ist eine humorvolle, aber auch ernüchternde Bemerkung über die menschliche Tendenz, die wichtigen Aufgaben des Lebens immer weiter hinauszuzögern.

Insgesamt stellt das Gedicht eine scharfsinnige Kritik an der menschlichen Prokrastination dar. Tucholsky zeigt, wie leicht wir uns in der Aufschieberitis verlieren, ohne je zu erkennen, dass es oft die alltäglichen, einfachen Dinge sind, die unsere wahre Erfüllung bringen könnten. Durch die humorvolle und zugleich kritische Darstellung macht Tucholsky deutlich, dass Untätigkeit und Aufschub letztlich nur dazu führen, dass wir unser Leben in einer Endlosschleife unerledigter Aufgaben verbringen, die uns den inneren Frieden rauben.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.