„Masse Mensch“

Ich bin die Masse.

Ich bin niemand und alle.

Ich fühle mich und ahne dumpf, was ich will.

Wenn ich mich einmal zusammenballe,

wird das einzelne Ding in mir still.

Ein Ruf nur:

„Rule Britannia -!“

Untertauchen in mir Angestellte und Fabrikanten,

Volksschullehrerinnen und Präsidenten vom Fußballverein;

alle sehen mit dem gleichen gespannten

Ausdruck nach vorn – alle sind nur noch ein

Leib, ein Herz, eine einzige Demokratie:

„Allons, enfants de la patrie -!“

Hunderttausend Willen sind in meinem –

aber ich bin mehr als die Hunderttausend.

Tausend Gesichter habe ich und habe doch kein Gesicht.

Mein ist die Stadt, wenn ich rufend und brausend

durch die Straßen ziehe, Mann gegen Mann,

bis an die Häuser gepresst, dicht…

„Deutschland über alles -!“

Ich bin die Masse.

Ich bin niemand und alle.

In mir bist du geborgen. Ich bin ein Wilder,

ein wankelmütiges Kind.

Was ich heute gewollt, habe ich morgen vergessen.

Ich falle,

laufen sie auseinander, zusammen wie Laub im Wind.

Man kann mich belügen. Aber nur einmal betören…

Ich bin die Kraft jedes Volkes.

Und du sollst auf mich hören,

Theobald Tiger

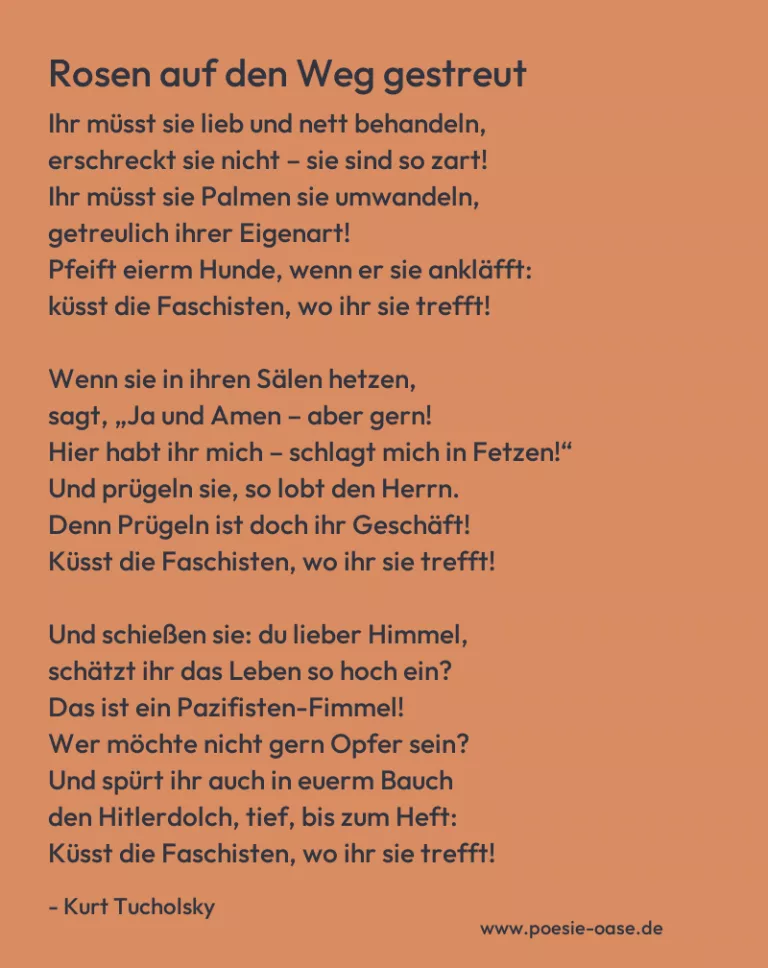

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Masse Mensch“ von Kurt Tucholsky, veröffentlicht unter seinem Pseudonym Theobald Tiger, setzt sich kritisch mit dem Phänomen der Masse auseinander – jener anonymen, kollektiven Kraft, die zugleich faszinierend, gefährlich und unberechenbar ist. Das lyrische Ich spricht im Namen der Masse selbst und verleiht ihr eine Stimme: „Ich bin die Masse. / Ich bin niemand und alle.“ Diese ambivalente Selbstaussage verweist auf die zentrale Spannung des Gedichts – zwischen individueller Auflösung und kollektiver Macht.

Tucholsky schildert die Masse als gestaltlosen, aber mächtigen Körper, in dem soziale Unterschiede verschwinden: „Angestellte und Fabrikanten, / Volksschullehrerinnen und Präsidenten vom Fußballverein“ werden zu einer homogenen Menge, die im Gleichklang reagiert. Diese Gleichmachung kann emanzipatorisches Potenzial entfalten – eine „einzige Demokratie“ –, doch zugleich schwingt darin eine Warnung vor emotionaler Steuerbarkeit mit. Die zitierten Nationalhymnen („Rule Britannia“, „Allons enfants de la patrie“, „Deutschland über alles“) zeigen, wie leicht die Masse durch politische oder patriotische Parolen vereinnahmt werden kann.

Die Selbstbeschreibung der Masse als „mehr als die Hunderttausend“ und als Wesen „ohne Gesicht“ unterstreicht ihre Unfassbarkeit. Sie ist ein amorphes Kollektiv, das auf äußere Reize reagiert, sich aber jederzeit auflösen kann – „wie Laub im Wind“. Diese Bildlichkeit spiegelt eine tief empfundene Skepsis gegenüber dem Stabilitätsversprechen der Masse. Zwar besitzt sie enorme Macht („Ich bin die Kraft jedes Volkes“), doch ihre Unbeständigkeit und emotionale Schwankung („ein wankelmütiges Kind“) machen sie leicht manipulierbar und gefährlich.

In seiner letzten Wendung gibt das Gedicht einen ambivalenten Appell: „Und du sollst auf mich hören“. Hier spricht nicht nur eine anonyme Masse, sondern auch die Hoffnung auf politische Wachsamkeit und Einsicht. Tucholsky zeigt die Masse nicht bloß als bedrohliches Phänomen, sondern auch als potenzielle Trägerin von Veränderung – vorausgesetzt, sie wird nicht betört, sondern ernst genommen und aufgeklärt. Das Gedicht ist damit eine vielschichtige Reflexion über Demokratie, Manipulation und kollektive Identität in einer politisch aufgeladenen Zeit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.