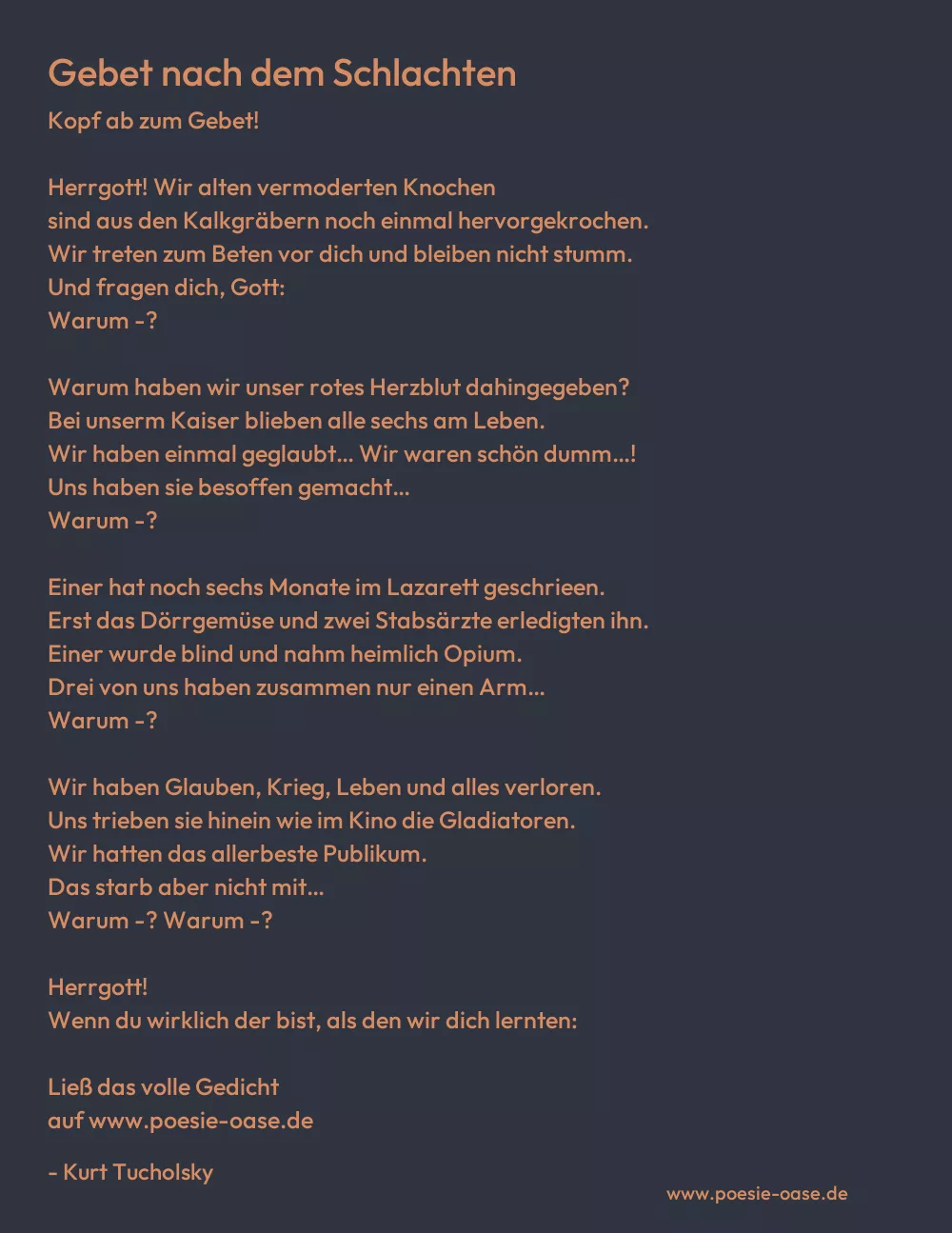

Gebet nach dem Schlachten

Kopf ab zum Gebet!

Herrgott! Wir alten vermoderten Knochen

sind aus den Kalkgräbern noch einmal hervorgekrochen.

Wir treten zum Beten vor dich und bleiben nicht stumm.

Und fragen dich, Gott:

Warum -?

Warum haben wir unser rotes Herzblut dahingegeben?

Bei unserm Kaiser blieben alle sechs am Leben.

Wir haben einmal geglaubt… Wir waren schön dumm…!

Uns haben sie besoffen gemacht…

Warum -?

Einer hat noch sechs Monate im Lazarett geschrieen.

Erst das Dörrgemüse und zwei Stabsärzte erledigten ihn.

Einer wurde blind und nahm heimlich Opium.

Drei von uns haben zusammen nur einen Arm…

Warum -?

Wir haben Glauben, Krieg, Leben und alles verloren.

Uns trieben sie hinein wie im Kino die Gladiatoren.

Wir hatten das allerbeste Publikum.

Das starb aber nicht mit…

Warum -? Warum -?

Herrgott!

Wenn du wirklich der bist, als den wir dich lernten:

Steig herunter von deinem Himmel, dem besternten!

Fahr hernieder oder schick deinen Sohn!

Reiß ab die Fahnen, die Helme, die

Ordensdekoration!

Verkünde den Staaten der Erde, wie wir gelitten,

wie uns Hunger, Läuse, Schrapnells und Lügen den Leib zerschnitten!

Feldprediger haben uns in deinem Namen zu Grabe getragen.

Erkläre, dass sie gelogen haben! Lässt du dir das sagen?

Jag uns zurück in unsre Gräber, aber antworte zuvor!

Soweit wir das noch können, knien wir vor dir – aber leih uns dein Ohr!

Wenn unser Sterben nicht völlig sinnlos war,

verhüte wie 1914 ein Jahr!

Sag es den Menschen! Treib sie zur Desertion!

Wir stehen vor dir: ein Totenbataillon.

Dies blieb uns: zu dir kommen und beten!

Weggetreten!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Gebet nach dem Schlachten“ von Kurt Tucholsky ist ein erschütternder Appell aus der Perspektive der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. In eindringlicher Sprache und mit beißender Anklage richtet sich das lyrische Ich – ein Chor toter Krieger – an Gott selbst. Es ist keine demütige Fürbitte, sondern eine verzweifelte, zornige Frage nach Sinn, Schuld und Gerechtigkeit.

Das wiederkehrende „Warum –?“ wird zur zentralen Struktur des Gedichts. Es ist Ausdruck einer existenziellen Anklage: Warum mussten Millionen sterben? Warum wurden junge Männer für einen sinnlosen Krieg geopfert? Die geschilderten Schicksale – körperliche Verstümmelung, Tod durch medizinische Vernachlässigung, seelische Zerstörung – stehen exemplarisch für das Grauen des Krieges. Tucholsky zeigt, wie sinnloses Leiden als „Opfer“ verklärt wurde, während die Drahtzieher – die „allerbesten Publikum“ – unversehrt blieben.

Die Sprache ist roh, direkt und frei von Pathos. Der Ton ist sarkastisch und voller Wut – etwa, wenn vom Kaiser die Rede ist oder vom „Feldprediger“, der „in deinem Namen zu Grabe“ trug. Die religiöse Sprache wird bewusst gegen sich selbst gewendet: Gott wird nicht angebetet, sondern herausgefordert. Die Betenden erwarten keine Gnade, sondern Rechenschaft. Das Gebet wird zur Anklage an einen Gott, der schweigt – oder dessen Name missbraucht wurde, um Menschen in den Tod zu schicken.

Besonders kraftvoll ist der Aufruf in der zweiten Hälfte des Gedichts: „Steig herunter von deinem Himmel!“ Die Vorstellung eines gerechten, allmächtigen Gottes wird dekonstruiert, wenn er schweigend zusieht, wie in seinem Namen gemordet wird. Der letzte verzweifelte Wunsch der toten Soldaten ist, dass ihr Leiden wenigstens eine Lehre sein möge – dass sich ein weiteres „1914“ verhindern lässt. Sie fordern nichts Geringeres als eine göttliche Intervention gegen künftige Kriege.

„Gebet nach dem Schlachten“ ist ein radikales, kompromissloses Antikriegsgedicht. Es kombiniert politische Anklage, persönliche Verzweiflung und religiöse Sprache zu einer mächtigen Klage über das sinnlose Sterben im Krieg. Tucholsky verleiht hier den Toten eine Stimme – eine Stimme, die anklagt, warnt und zur Verantwortung zwingt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.