Alltag, Emotionen & Gefühle, Gedanken, Gegenwart, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Glücksmomente, Götter, Leichtigkeit, Religion, Wissenschaft & Technik

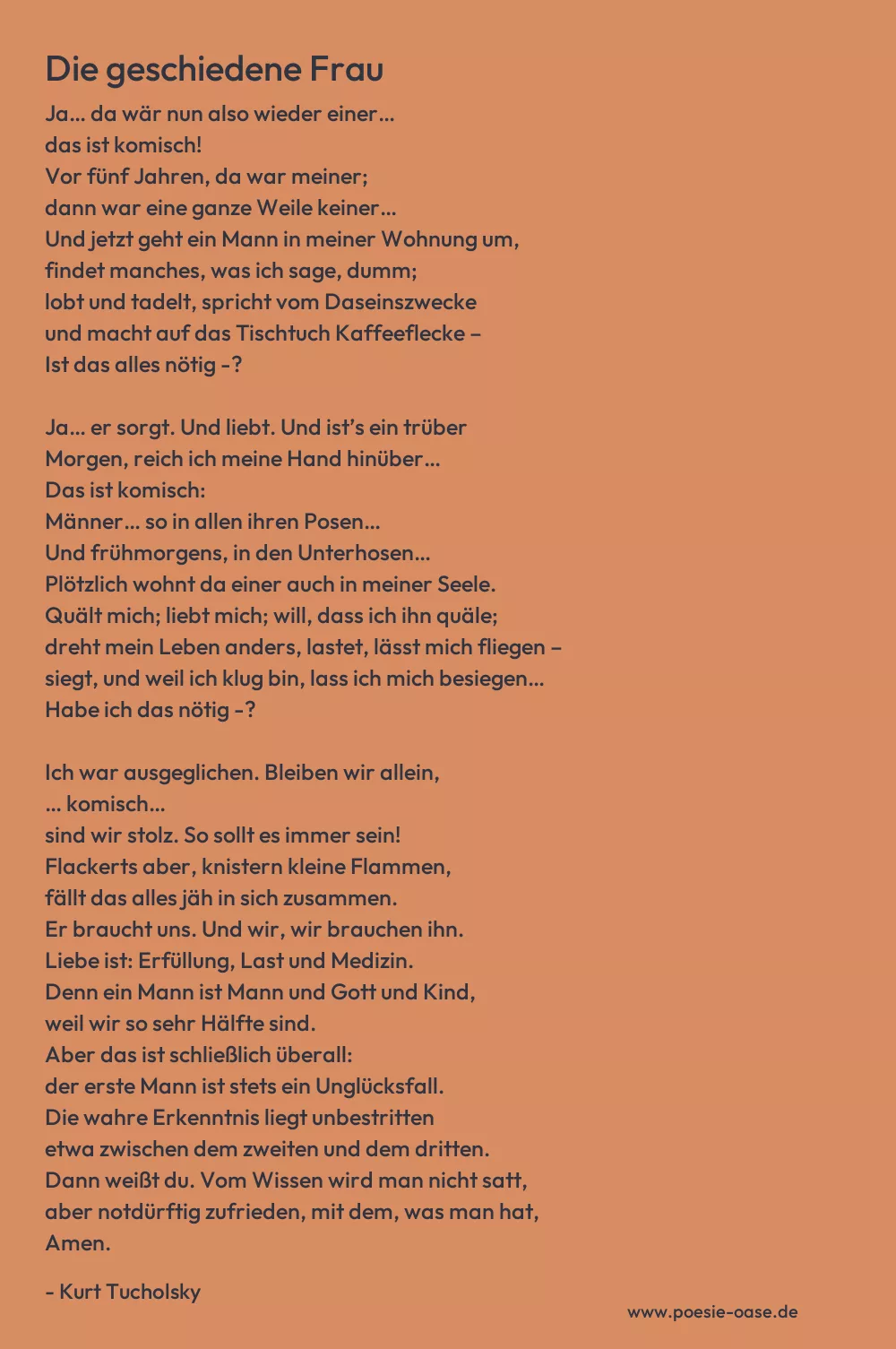

Die geschiedene Frau

Ja… da wär nun also wieder einer…

das ist komisch!

Vor fünf Jahren, da war meiner;

dann war eine ganze Weile keiner…

Und jetzt geht ein Mann in meiner Wohnung um,

findet manches, was ich sage, dumm;

lobt und tadelt, spricht vom Daseinszwecke

und macht auf das Tischtuch Kaffeeflecke –

Ist das alles nötig -?

Ja… er sorgt. Und liebt. Und ist’s ein trüber

Morgen, reich ich meine Hand hinüber…

Das ist komisch:

Männer… so in allen ihren Posen…

Und frühmorgens, in den Unterhosen…

Plötzlich wohnt da einer auch in meiner Seele.

Quält mich; liebt mich; will, dass ich ihn quäle;

dreht mein Leben anders, lastet, lässt mich fliegen –

siegt, und weil ich klug bin, lass ich mich besiegen…

Habe ich das nötig -?

Ich war ausgeglichen. Bleiben wir allein,

… komisch…

sind wir stolz. So sollt es immer sein!

Flackerts aber, knistern kleine Flammen,

fällt das alles jäh in sich zusammen.

Er braucht uns. Und wir, wir brauchen ihn.

Liebe ist: Erfüllung, Last und Medizin.

Denn ein Mann ist Mann und Gott und Kind,

weil wir so sehr Hälfte sind.

Aber das ist schließlich überall:

der erste Mann ist stets ein Unglücksfall.

Die wahre Erkenntnis liegt unbestritten

etwa zwischen dem zweiten und dem dritten.

Dann weißt du. Vom Wissen wird man nicht satt,

aber notdürftig zufrieden, mit dem, was man hat,

Amen.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Die geschiedene Frau“ von Kurt Tucholsky beschreibt mit leiser Ironie und introspektivem Ton die emotionalen Widersprüche einer Frau, die nach einer gescheiterten Ehe erneut eine Beziehung eingeht. In freien, erzählenden Versen reflektiert die Sprecherin über Nähe, Liebe, Abhängigkeit und das unausweichliche Chaos zwischenmenschlicher Beziehungen – mit einer Mischung aus Skepsis, Reife und Resignation.

Der Text beginnt mit einem leisen Erstaunen: „Ja… da wär nun also wieder einer…“ – ein Satz, der beiläufig klingt und dennoch eine ganze Lebensphase umreißt. Nach der Trennung vom „ersten Mann“ und einer Zeit der Ruhe oder Einsamkeit tritt nun ein neuer Partner in ihr Leben. Die Details des Zusammenlebens – vom Kaffeefleck auf dem Tischtuch bis zum morgendlichen Anblick in Unterhosen – erscheinen alltäglich, beinahe banal, und doch sind sie Ausdruck einer neuen Intimität. Diese wird zugleich als wohltuend und störend empfunden: Nähe bedeutet Fürsorge, aber auch Last.

Die Ich-Erzählerin wirkt zerrissen zwischen Unabhängigkeit und Hingabe. Sie erkennt, dass sie sich verändert, wenn sie liebt: „dreht mein Leben anders, lastet, lässt mich fliegen“. Liebe ist hier nicht nur romantisch, sondern auch eine Machtfrage, ein emotionales Ringen, bei dem sie sich „besiegt“ gibt, obwohl sie es durchschaut. Diese Einsicht offenbart eine reflektierte Haltung zur Liebe – sie ist keine naive Verzauberung, sondern eine Mischung aus Bedürfnis, Schwäche und Entscheidung.

Im letzten Teil des Gedichts formuliert Tucholsky eine beinahe universelle Wahrheit über menschliche Beziehungen: Die Liebe ist notwendig und ambivalent, sie erfüllt und fordert zugleich. Besonders prägnant ist die Aussage: „Denn ein Mann ist Mann und Gott und Kind, / weil wir so sehr Hälfte sind.“ Damit beschreibt das Gedicht die Suche nach Ergänzung, aber auch die damit einhergehende Unvollständigkeit des Einzelnen. Die abschließenden Verse relativieren die romantische Hoffnung: Der erste Mann ist meist ein Fehler, das Verständnis der Liebe entwickelt sich erst mit Erfahrung – eine bittere, aber abgeklärte Erkenntnis.

So gelingt Tucholsky mit „Die geschiedene Frau“ ein feinfühliges, leicht melancholisches Porträt moderner Weiblichkeit zwischen Selbstständigkeit und emotionaler Abhängigkeit – ein leiser Abgesang auf Illusionen, verbunden mit der Einsicht, dass man mit weniger als Glück auch leben kann.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.