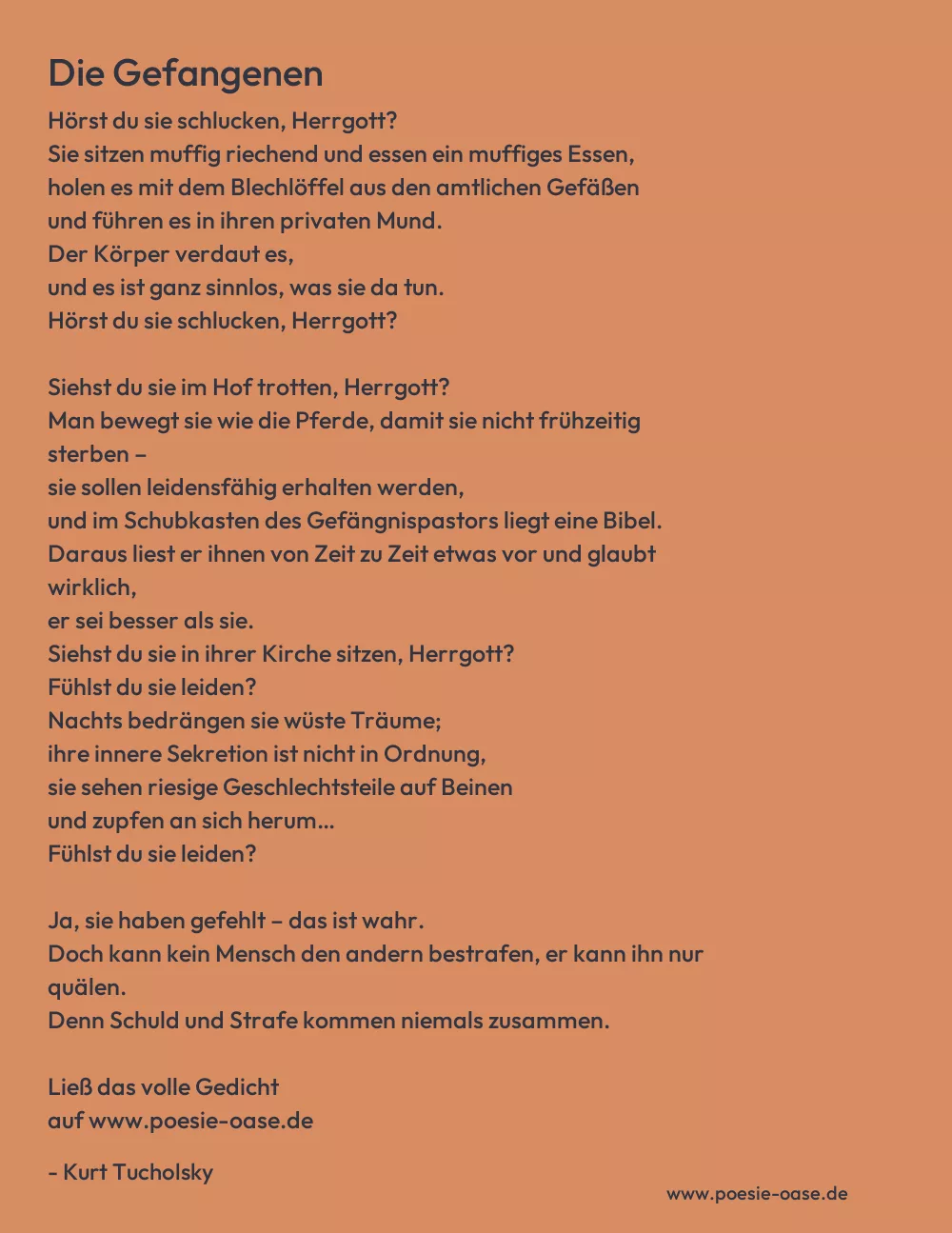

Hörst du sie schlucken, Herrgott?

Sie sitzen muffig riechend und essen ein muffiges Essen,

holen es mit dem Blechlöffel aus den amtlichen Gefäßen

und führen es in ihren privaten Mund.

Der Körper verdaut es,

und es ist ganz sinnlos, was sie da tun.

Hörst du sie schlucken, Herrgott?

Siehst du sie im Hof trotten, Herrgott?

Man bewegt sie wie die Pferde, damit sie nicht frühzeitig

sterben –

sie sollen leidensfähig erhalten werden,

und im Schubkasten des Gefängnispastors liegt eine Bibel.

Daraus liest er ihnen von Zeit zu Zeit etwas vor und glaubt

wirklich,

er sei besser als sie.

Siehst du sie in ihrer Kirche sitzen, Herrgott?

Fühlst du sie leiden?

Nachts bedrängen sie wüste Träume;

ihre innere Sekretion ist nicht in Ordnung,

sie sehen riesige Geschlechtsteile auf Beinen

und zupfen an sich herum…

Fühlst du sie leiden?

Ja, sie haben gefehlt – das ist wahr.

Doch kann kein Mensch den andern bestrafen, er kann ihn nur

quälen.

Denn Schuld und Strafe kommen niemals zusammen.

Ja, sie haben gefehlt, das ist wahr.

Da sitzen sie und leiden:

Weil sie gestohlen haben;

weil ihre Eltern nur einen verwüsteten Körper zeugen

konnten;

weil sie in Spanien eine Republik haben wollten;

weil sie Stalins Politik nicht billigen;

weil sie den Duce nicht lieben;

weil sie in Amerika Gewerkschaften gründen

wollten…

Sie sind Späne des irdischen Sägewerks.

Die Gerechten können nicht sein, wenn die Ungerechten nicht

wären.

Ja, sie haben gefehlt – das ist wahr.

Und so ist es eingeteilt:

Sie haben gesündigt.

Andre haben sie verurteilt.

Wieder andre vollstrecken das Urteil.

Was haben diese drei Dinge miteinander zu tun?

Gott, du siehst es -!

Erbarme, erbarme dich der Gefangenen!

Der Mensch, der da richtet, erbarmt sich nicht.

Man müsste ihn quälen, wiederum,

und wiederum wäre nichts damit getan.

Hörst du sie, siehst du sie, fühlst du sie,

die Gefangenen -?