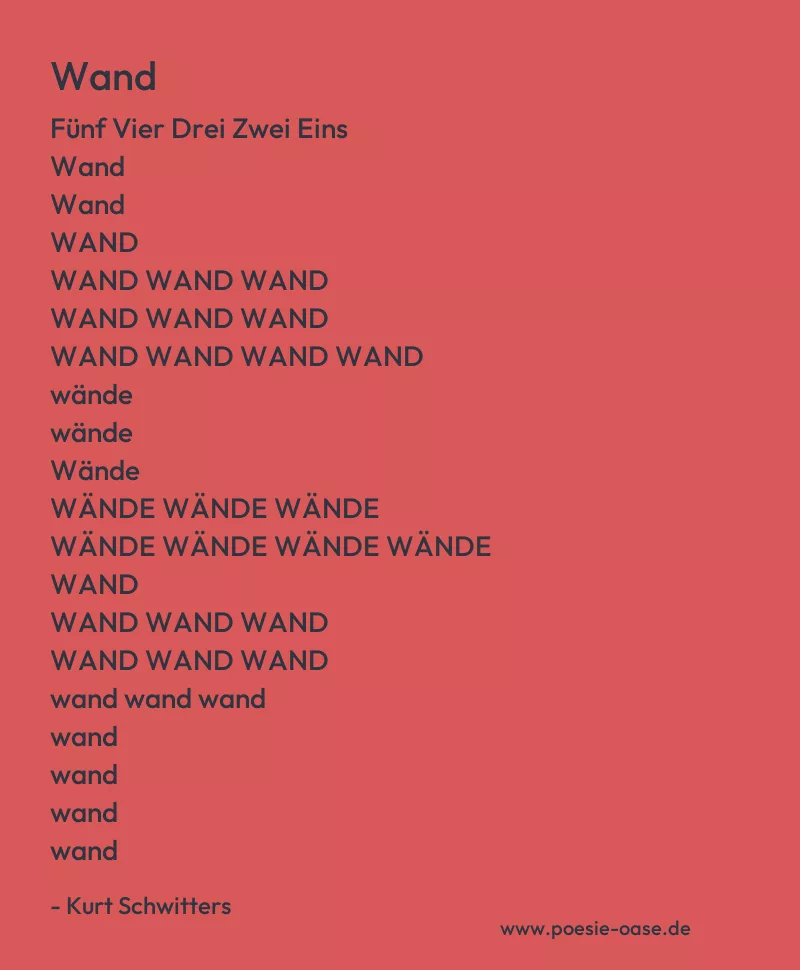

Wand

Fünf Vier Drei Zwei Eins

Wand

Wand

WAND

WAND WAND WAND

WAND WAND WAND

WAND WAND WAND WAND

wände

wände

Wände

WÄNDE WÄNDE WÄNDE

WÄNDE WÄNDE WÄNDE WÄNDE

WAND

WAND WAND WAND

WAND WAND WAND

wand wand wand

wand

wand

wand

wand

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Wand“ von Kurt Schwitters ist ein exemplarisches Beispiel für dadaistische Kunst, die mit Sprache experimentiert, um gewohnte Wahrnehmungen und Ausdrucksformen zu hinterfragen. Der Text besteht fast ausschließlich aus der Wiederholung des Wortes „Wand“, wobei dieses sowohl in Groß- als auch in Kleinschreibung variiert. Die repetitive Struktur erzeugt eine fast hypnotische Wirkung und stellt die Wand, sowohl als physisches Objekt als auch als Symbol, in den Mittelpunkt des Gedichts.

Die Zählung zu Beginn des Gedichts – „Fünf Vier Drei Zwei Eins“ – führt den Leser auf eine Countdown-Situation hin, was die Bedeutung der „Wand“ gleichzeitig wie einen Markierungspunkt oder eine Grenze erscheinen lässt. Die Zählung könnte den Versuch darstellen, sich einer „Wand“ zu nähern oder diese zu überwinden, was durch die wiederholte, steigernde Verwendung von „WAND“ weiter unterstrichen wird. Die Großschreibung des Wortes „WAND“ verstärkt die Bedeutung und macht es zu einem dominanten Element im Gedicht. Hier wird die Wand nicht nur als physische Struktur, sondern als eine fast monumentale, unüberwindbare Entität dargestellt.

Im weiteren Verlauf des Gedichts wechselt die Wiederholung von „Wand“ zu „wände“ und „Wände“, was die Wand als flexibles, dehnbares Konzept präsentiert – eine Veränderung der Wahrnehmung, von der einzelnen Wand zur Idee der Wand in ihrer Gesamtheit. Diese Verschiebung von Singular zu Plural lässt vermuten, dass die Wand nicht nur als physisches Objekt verstanden wird, sondern als metaphorisches Element, das eine Grenze, ein Hindernis oder eine Trennung symbolisiert.

Die immer wiederkehrende Wiederholung von „WAND“ und „wand“ in verschiedenen Schreibweisen – von der Betonung auf die Großbuchstaben bis hin zur Kleinschreibung – spielt mit der Wahrnehmung des Wortes selbst. Die Großbuchstaben betonen die Wucht und Unbeweglichkeit der Wand, während die Kleinschreibung eine größere Leichtigkeit und Viskosität erzeugt. Diese Variation führt zu einer Verschwommenheit der Bedeutung, die das Gefühl verstärkt, dass die Wand gleichzeitig fest und durchlässig, groß und klein ist.

Schwitters nutzt in diesem Gedicht die Kraft der Wiederholung und der Lautmalerei, um eine gewisse Stagnation und den Eindruck der Ausweglosigkeit zu erzeugen. Die Wand, die zuerst als feste, unüberwindbare Grenze erscheint, wird durch die immer wiederkehrende Darstellung paradox und mehrdeutig. Das Gedicht stellt die Wand als eine Barriere dar, die den Leser zugleich anzieht und zurückweist – ein perfektes Beispiel für die dadaistische Technik, die den Sinn durch die Entfremdung von Sprache selbst auflöst und das bekannte Bild auf eine neue, abstrakte Weise präsentiert.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.