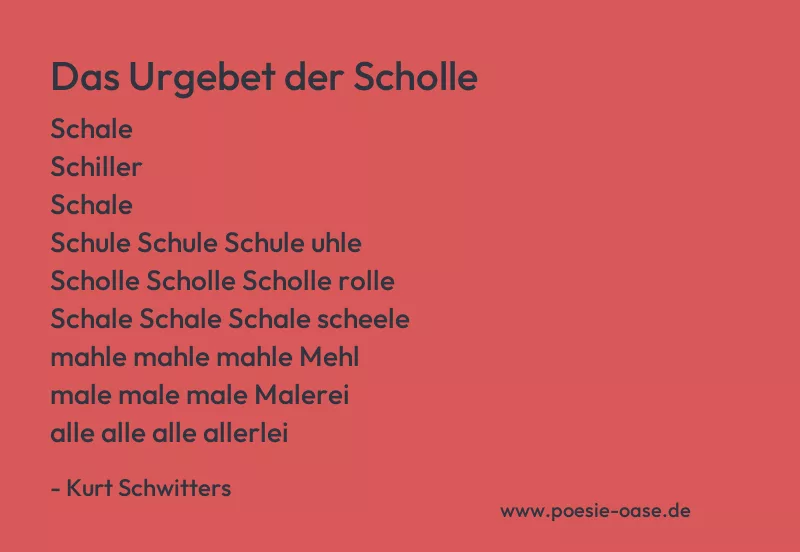

Schale

Schiller

Schale

Schule Schule Schule uhle

Scholle Scholle Scholle rolle

Schale Schale Schale scheele

mahle mahle mahle Mehl

male male male Malerei

alle alle alle allerlei

Tiefernst!

- Frieden

- Gemeinfrei

- Glaube & Spiritualität

Schale

Schiller

Schale

Schule Schule Schule uhle

Scholle Scholle Scholle rolle

Schale Schale Schale scheele

mahle mahle mahle Mehl

male male male Malerei

alle alle alle allerlei

Das Gedicht „Das Urgebet der Scholle“ von Kurt Schwitters ist ein Beispiel für dadaistische Sprachspielerei und Klangpoesie. Die Wiederholung von Lauten und Silben wie „Schale“, „Scholle“ und „Schule“ erzeugt eine fast mantraartige Struktur, die den Eindruck eines Gebets oder eines Rituals vermittelt. Dabei werden die Grenzen zwischen Sinn und Unsinn verwischt, was typisch für die dadaistische Bewegung ist, die konventionelle Bedeutungen und Formen infrage stellte.

Die ständige Wiederholung und Variation der gleichen Wortstämme – „Schale“, „Scholle“, „mahle“ – hat eine hypnotische Wirkung. Der Text scheint sich im Kreis zu drehen und verliert dabei die feste Bedeutung der Worte, um den Klang und die rhythmische Qualität in den Vordergrund zu stellen. Diese Technik lädt den Leser ein, die Sprache selbst zu erleben, anstatt sich auf die Vermittlung einer klaren Botschaft zu konzentrieren.

Das Gedicht spielt mit der Assoziation der Wörter und führt zu einer Art von „Urklang“, der an die Entstehung der Sprache erinnert. Schwitters schafft es, mit einfachen, oft kindlich anmutenden Lauten eine tiefe und mystische Atmosphäre zu erzeugen. Die Sprache wird hier nicht nur als Kommunikationsmittel verwendet, sondern als Kunstform, die durch ihre phonetische Gestaltung und Wiederholung ihre eigene Bedeutung erzeugt.

In seiner scheinbaren Sinnlosigkeit zeigt das Gedicht die Kraft der Sprache und der Wiederholung als künstlerisches Mittel. Es verweist auf das Spiel mit Bedeutung und Ausdruck und fordert den Leser heraus, die Sprache auf einer anderen, abstrakteren Ebene zu erleben.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.