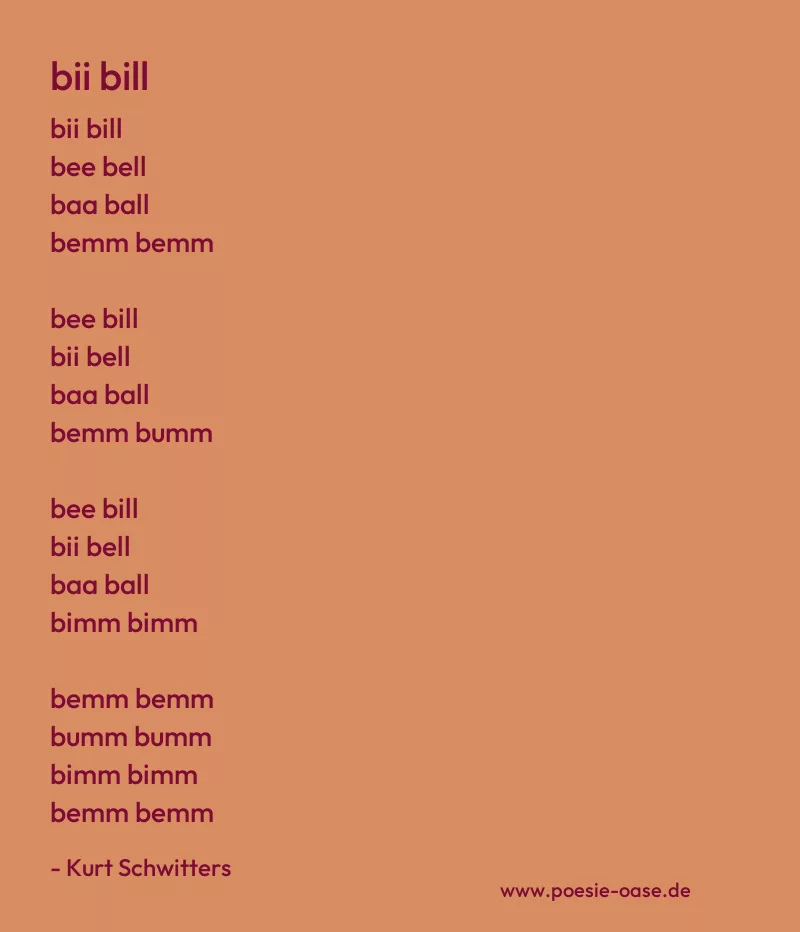

bii bill

bee bell

baa ball

bemm bemm

bee bill

bii bell

baa ball

bemm bumm

bee bill

bii bell

baa ball

bimm bimm

bemm bemm

bumm bumm

bimm bimm

bemm bemm

bii bill

bee bell

baa ball

bemm bemm

bee bill

bii bell

baa ball

bemm bumm

bee bill

bii bell

baa ball

bimm bimm

bemm bemm

bumm bumm

bimm bimm

bemm bemm

Das Gedicht „bii bill“ von Kurt Schwitters ist ein exemplarisches Beispiel für seine experimentelle, dadaistische Poesie, die mit Klang und Sprache spielt, anstatt traditionelle Bedeutung und Grammatik zu verfolgen. Es besteht aus einer Reihe von Lauten und Silben, die keine klare Bedeutung tragen, sondern vielmehr den Fokus auf den Klang selbst legen. Die Wiederholung der phonetischen Kombinationen „bii bill“, „bee bell“, „baa ball“ und die Variationen wie „bemm bemm“ oder „bumm bumm“ erzeugen eine rhythmische Struktur, die den Klang der Worte in den Vordergrund stellt.

Die Verwendung von Lauten anstelle von verständlichen Worten fordert den Leser oder Zuhörer heraus, sich von der Bedeutung zu lösen und sich auf den Klangfluss und die rhythmische Wiederholung zu konzentrieren. Diese Technik lässt das Gedicht eher wie ein musikalisches Stück erscheinen, das weniger eine Geschichte erzählt, sondern ein Gefühl von Bewegung, Energie und Abstraktion vermittelt. Schwitters’ Absicht könnte darin liegen, den konventionellen Gebrauch der Sprache zu untergraben und den sprachlichen Ausdruck als eine Form von Kunst neu zu definieren.

Der Wechsel der Lautkombinationen und die Variation der Wörter erzeugen eine Art Klangspiel, das sich in eine fast hypnotische Wiederholung hinein steigert. Diese Struktur kann als eine Metapher für die Zyklen des Lebens oder das ständige Wechseln und Verändern von Wahrnehmungen und Gedanken verstanden werden, die keine feste Bedeutung haben und immer wieder neu auftreten. Es ist ein Spiel mit der Phonetik und der Wahrnehmung des Lesers, das auf den Aspekt der Abstraktion und der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks hinweist.

Insgesamt reflektiert das Gedicht die Grundprinzipien des Dadaismus, der sich von der Logik und traditionellen Kunstformen abwendet, um eine radikale Freiheit in der Kunst zu suchen. Schwitters lässt die Sprache nicht als Werkzeug für Kommunikation dienen, sondern als ein Material, das zum Experimentieren und Spielen einlädt. Die Bedeutung ist sekundär, und die ästhetische Erfahrung des Klangs steht im Vordergrund.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.