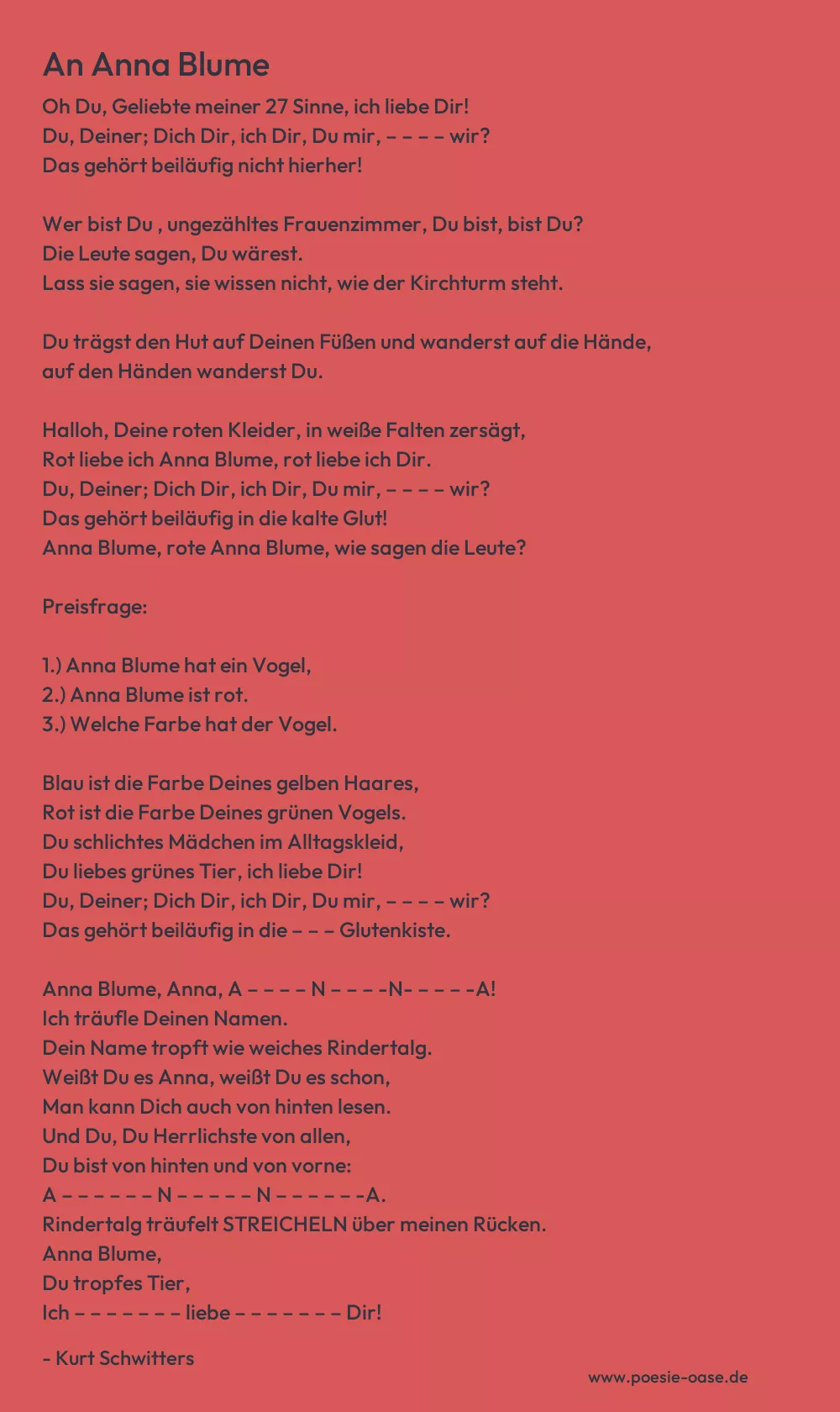

Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe Dir!

Du, Deiner; Dich Dir, ich Dir, Du mir, – – – – wir?

Das gehört beiläufig nicht hierher!

Wer bist Du , ungezähltes Frauenzimmer, Du bist, bist Du?

Die Leute sagen, Du wärest.

Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht.

Du trägst den Hut auf Deinen Füßen und wanderst auf die Hände,

auf den Händen wanderst Du.

Halloh, Deine roten Kleider, in weiße Falten zersägt,

Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich Dir.

Du, Deiner; Dich Dir, ich Dir, Du mir, – – – – wir?

Das gehört beiläufig in die kalte Glut!

Anna Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute?

Preisfrage:

1.) Anna Blume hat ein Vogel,

2.) Anna Blume ist rot.

3.) Welche Farbe hat der Vogel.

Blau ist die Farbe Deines gelben Haares,

Rot ist die Farbe Deines grünen Vogels.

Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid,

Du liebes grünes Tier, ich liebe Dir!

Du, Deiner; Dich Dir, ich Dir, Du mir, – – – – wir?

Das gehört beiläufig in die – – – Glutenkiste.

Anna Blume, Anna, A – – – – N – – – -N- – – – -A!

Ich träufle Deinen Namen.

Dein Name tropft wie weiches Rindertalg.

Weißt Du es Anna, weißt Du es schon,

Man kann Dich auch von hinten lesen.

Und Du, Du Herrlichste von allen,

Du bist von hinten und von vorne:

A – – – – – – N – – – – – N – – – – – -A.

Rindertalg träufelt STREICHELN über meinen Rücken.

Anna Blume,

Du tropfes Tier,

Ich – – – – – – – liebe – – – – – – – Dir!