Müde schleich ich durch die Morgenstille

Müde schleich ich durch die Morgenstille,

Und es bebt in mir ein fremder Wille.

Wie die Glocken fernes Ave läuten,

Scheint es mir Verachtung zu bedeuten

Meinen Lippen, die noch dunkel bluten

Von des Weibes ungehemmten Gluten;

Hass, dass ich die Tage frei verprasse,

Und ein Armer nicht in Zucht sie fasse.

– Nimmer neid ich euch die Kirchenenge

Und den Küster. Zerren wir die Stränge,

Soll ins Land der Klöppel donnernd hämmern:

Morgenrot! Klabund! die Tage dämmern!

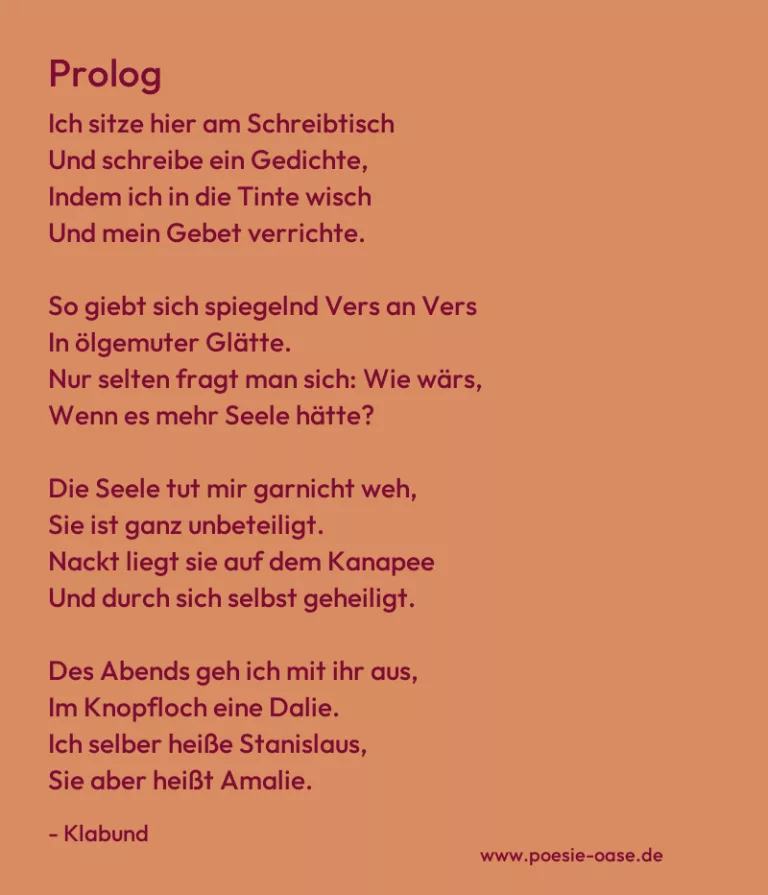

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Müde schleich ich durch die Morgenstille“ von Klabund thematisiert den inneren Zwiespalt eines Ichs, das zwischen rauschhafter Leidenschaft und moralischer Reue, zwischen Ausschweifung und spiritueller Sehnsucht oszilliert. In einer melancholischen und zugleich kämpferisch aufgeladenen Tonlage beschreibt das lyrische Ich einen Zustand existenzieller Müdigkeit und Unruhe im Übergang zwischen Nacht und Morgen – zwischen vergangener Lust und bevorstehender Erkenntnis.

Die erste Strophe zeigt ein vom Erleben zerrissenes Ich. Die „Morgenstille“ wird nicht als friedlich empfunden, sondern als ein Raum, in dem ein „fremder Wille“ bebt – als Ausdruck innerer Unruhe oder Gewissensnot. Die Erinnerung an körperliche Leidenschaft („von des Weibes ungehemmten Gluten“) ist noch gegenwärtig, doch schon vermischt mit einem Gefühl der Verachtung und Schuld. Das dunkle Bild der „blutenden Lippen“ unterstreicht die Intensität dieser Begegnung und zugleich ihre zerstörerische oder beschämende Wirkung. Auch sozialer Selbstvorwurf klingt an: Das lyrische Ich prangert sich selbst an, seine Tage zu „verprassen“, während es als „Armer“ keine Disziplin aufbringt.

In der zweiten Strophe schlägt die Stimmung um. Das Ich distanziert sich von kirchlicher Enge und Frömmelei („Nimmer neid ich euch die Kirchenenge“), aber nicht, um sich der Sinnlichkeit erneut hinzugeben – vielmehr fordert es eine neue Art von Erwachen: „Zerren wir die Stränge“, ruft es, und stellt der dumpfen Bußkultur ein lautes, eruptives Erwachen entgegen. Der Ruf nach dem „Morgenrot“ ist dabei doppeldeutig: Er kann als Symbol für einen neuen Tag, einen Aufbruch oder auch eine revolutionäre Geste gelesen werden. Der Schlussvers „Morgenrot! Klabund! die Tage dämmern!“ wirkt fast wie ein Manifest – das lyrische Ich will nicht länger passiver Träger von Schuld oder Lust sein, sondern sich mit seinem Namen und seinem Aufbruch verbinden.

Klabund verbindet in diesem Gedicht existentielle Fragen mit gesellschaftlicher Kritik und einer ästhetischen Selbstbehauptung. In seiner typischen Mischung aus Romantik, Expressionismus und Provokation wird der Zwiespalt zwischen Geist und Körper, zwischen Askese und Ekstase nicht aufgelöst, sondern in einem leidenschaftlichen Ruf nach neuer Wirklichkeit transformiert.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.