Zwei Augen wie Sterne

Zwei Augen wie Sterne

Die sähen so gerne

Das wonnige Licht,

Und dürfen es nicht;

Die hellen Karfunklen

Die könnten verdunklen

Das sonnige Licht,

Und dürfen es nicht.

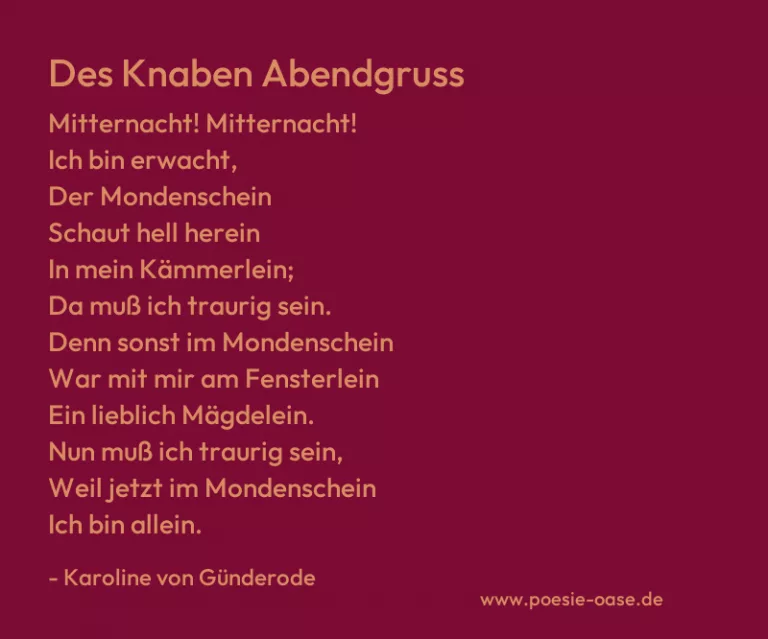

O Liebesverlangen!

In Kerker gefangen,

Sind die Augen so minniglich,

Die Lippen so wonniglich,

Die Worte die milden,

Die Locken so gülden,

Es bricht mir das Herz

Vor Leidmuth und Schmerz.

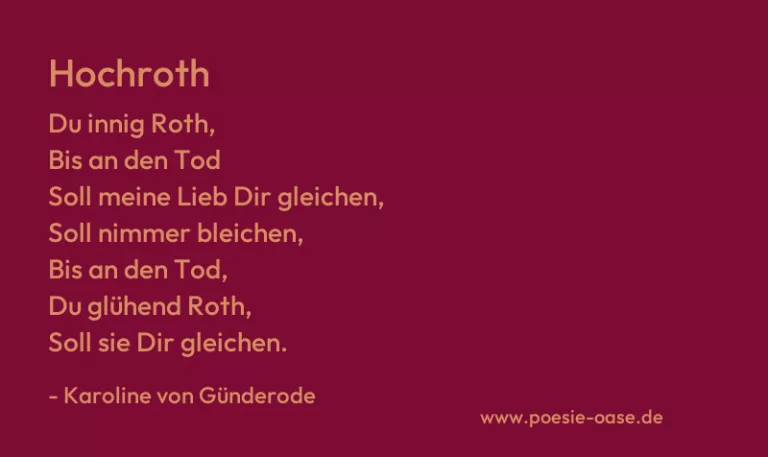

Ich sehe bis an den Tod

Die Lippen rosinroth

Und sollt ich nimmer genesen,

Dächt ich doch an ihr minniglich Wesen,

An ihr Blicken so mild,

An das schönste Frauenbild,

Und sollt ich Schmach und Tod erwerben

Das Mägdlein minnt ich und sollt ich sterben

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Zwei Augen wie Sterne“ von Karoline von Günderode ist eine intensive Klage über die unerfüllte Liebe. Das lyrische Ich beschreibt die Schönheit und Anziehungskraft der Geliebten und die gleichzeitige Qual, diese Liebe nicht frei leben zu können. Zwischen Bewunderung und Schmerz entsteht ein Spannungsfeld aus Sehnsucht, Verlangen und Verzweiflung.

Im Mittelpunkt stehen die „zwei Augen wie Sterne“, ein klassisches Bild für das Strahlen und die Anziehungskraft der Geliebten. Doch die Augen „dürfen es nicht“, das „wonnige Licht“ sehen – eine Metapher für das Versagen der Liebe oder das Verbot, diese offen zu leben. Die Wiederholung der Zeile „Und dürfen es nicht“ verstärkt das Gefühl der Verbote und Einschränkungen, unter denen das lyrische Ich leidet.

Der mittlere Teil des Gedichts zeichnet das Bild der Geliebten detaillierter: „Die Lippen so wonniglich“, „die Locken so gülden“ – das lyrische Ich idealisiert die Geliebte als vollkommenes, fast entrücktes Frauenbild. Gleichzeitig steht diese Vollkommenheit im Kontrast zur Gefangenschaft der Liebe – „in Kerker gefangen“ sind nicht nur die Augen, sondern auch die Gefühle. Die Sprache schwankt zwischen zarter Bewunderung und schmerzhafter Ohnmacht.

Am Ende bekennt sich das lyrische Ich zu seiner bedingungslosen Liebe. Selbst „Schmach und Tod“ könnten es nicht davon abhalten, das „Mägdlein“ zu lieben. Die Liebe wird hier als existenziell und absolut dargestellt, als ein Gefühl, das über Schmerz und Tod hinauswirkt. Damit erhält das Gedicht eine romantische Intensität, die das Motiv der leidenschaftlichen, aber unerfüllbaren Liebe in den Mittelpunkt stellt.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.