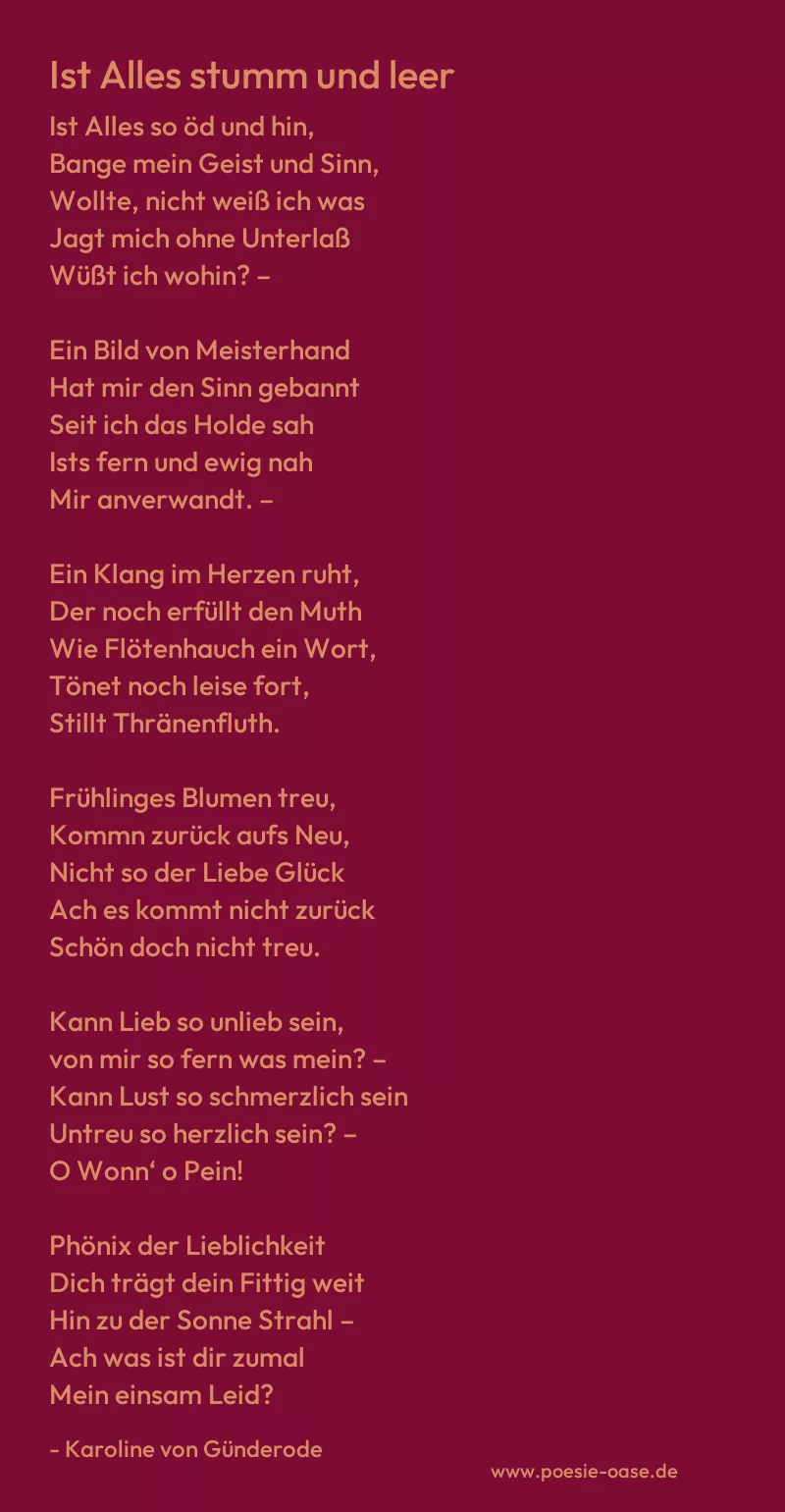

Ist Alles so öd und hin,

Bange mein Geist und Sinn,

Wollte, nicht weiß ich was

Jagt mich ohne Unterlaß

Wüßt ich wohin? –

Ein Bild von Meisterhand

Hat mir den Sinn gebannt

Seit ich das Holde sah

Ists fern und ewig nah

Mir anverwandt. –

Ein Klang im Herzen ruht,

Der noch erfüllt den Muth

Wie Flötenhauch ein Wort,

Tönet noch leise fort,

Stillt Thränenfluth.

Frühlinges Blumen treu,

Kommn zurück aufs Neu,

Nicht so der Liebe Glück

Ach es kommt nicht zurück

Schön doch nicht treu.

Kann Lieb so unlieb sein,

von mir so fern was mein? –

Kann Lust so schmerzlich sein

Untreu so herzlich sein? –

O Wonn‘ o Pein!

Phönix der Lieblichkeit

Dich trägt dein Fittig weit

Hin zu der Sonne Strahl –

Ach was ist dir zumal

Mein einsam Leid?