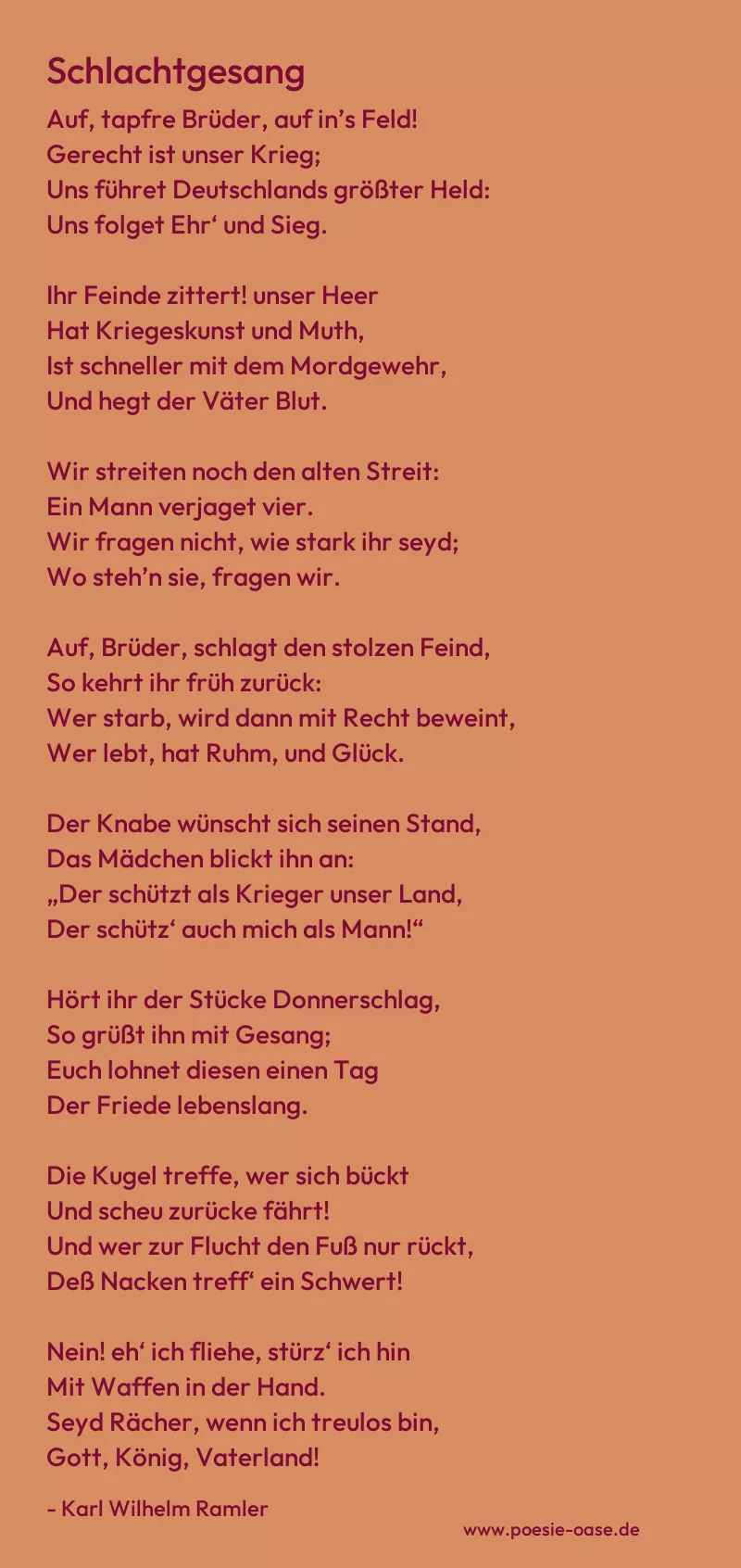

Auf, tapfre Brüder, auf in’s Feld!

Gerecht ist unser Krieg;

Uns führet Deutschlands größter Held:

Uns folget Ehr‘ und Sieg.

Ihr Feinde zittert! unser Heer

Hat Kriegeskunst und Muth,

Ist schneller mit dem Mordgewehr,

Und hegt der Väter Blut.

Wir streiten noch den alten Streit:

Ein Mann verjaget vier.

Wir fragen nicht, wie stark ihr seyd;

Wo steh’n sie, fragen wir.

Auf, Brüder, schlagt den stolzen Feind,

So kehrt ihr früh zurück:

Wer starb, wird dann mit Recht beweint,

Wer lebt, hat Ruhm, und Glück.

Der Knabe wünscht sich seinen Stand,

Das Mädchen blickt ihn an:

„Der schützt als Krieger unser Land,

Der schütz‘ auch mich als Mann!“

Hört ihr der Stücke Donnerschlag,

So grüßt ihn mit Gesang;

Euch lohnet diesen einen Tag

Der Friede lebenslang.

Die Kugel treffe, wer sich bückt

Und scheu zurücke fährt!

Und wer zur Flucht den Fuß nur rückt,

Deß Nacken treff‘ ein Schwert!

Nein! eh‘ ich fliehe, stürz‘ ich hin

Mit Waffen in der Hand.

Seyd Rächer, wenn ich treulos bin,

Gott, König, Vaterland!