Seit dieser Prosa, diesem Buch der Lieder

hats jeder leicht, die Lust der Sprache zu verringern.

Er löste ihr das Mieder,

damit sie an ihren Brüsten fingern.

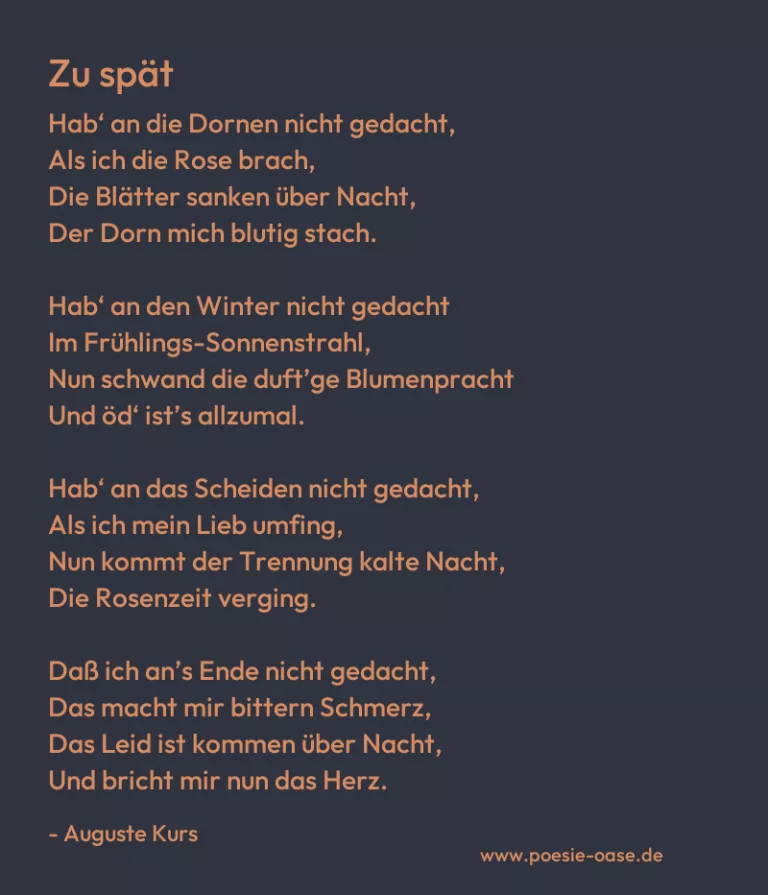

Zu spät

- Abschied

- Emotionen & Gefühle

- Frühling

Seit dieser Prosa, diesem Buch der Lieder

hats jeder leicht, die Lust der Sprache zu verringern.

Er löste ihr das Mieder,

damit sie an ihren Brüsten fingern.

Das Gedicht „Heine und die Folgen“ von Karl Kraus ist eine scharfsinnige und kritische Reflexion über die Auswirkungen von Heinrich Heines Werk auf die deutsche Sprache und Literatur. In der ersten Zeile wird Heines „Prosa“ und „Buch der Lieder“ als ein Schlüsselmoment bezeichnet, der die Sprache in eine neue Richtung lenkte. Kraus deutet an, dass Heine mit seiner Sprache eine Freiheit und eine neue Form des Ausdrucks ermöglichte, die es vorher nicht in dieser Form gegeben hatte. Heines Werke, insbesondere seine Gedichte und seine Prosa, sind bekannt für ihre unkonventionelle, oft provokante Sprache, die sich von den Normen der damaligen Zeit abhob.

Die zweite Zeile, „hats jeder leicht, die Lust der Sprache zu verringern“, könnte darauf hinweisen, dass Heine – indem er die Sprache von starren formalen Bindungen befreite – eine Flut von Nachahmungen und Vereinfachungen hervorrief. Kraus kritisiert, dass nach Heine viele Schriftsteller und Dichter es zu leicht nahmen, die Sprache ohne Tiefe oder Bedeutung zu verwenden. Statt sie weiter zu verfeinern, könnte die Leichtigkeit des Zugangs zur Sprache dazu geführt haben, dass der „Lust“ an der Sprache nicht mehr mit Bedacht oder Ernst begegnet wurde.

Der Ausdruck „Er löste ihr das Mieder“ stellt einen metaphorischen Akt der Befreiung dar. In der damaligen Zeit war das „Mieder“ ein Symbol für Enge und Einschränkung, und Kraus verwendet es, um darauf hinzuweisen, dass Heine der Sprache ihre strengen formalen Fesseln nahm. Doch die anschließende Zeile, „damit sie an ihren Brüsten fingern“, fügt eine sexuelle Metaphorik hinzu, die die Sprache als ungeniert und manchmal vulgär darstellt. Kraus kritisiert auf diese Weise die Überbetonung der Oberflächlichkeit und Sinnlichkeit in der Sprache nach Heine, als ob die Sprache selbst in einen Zustand von „unzüchtiger“ Freiheit geraten wäre.

Kraus nutzt in diesem Gedicht Heines Erbe, um auf die Folgen des kulturellen Wandels aufmerksam zu machen, den Heines Werk mit sich brachte. Er stellt die Frage, ob die Befreiung der Sprache wirklich eine positive Entwicklung war oder ob sie dazu führte, dass die Sprache in eine oberflächliche und unreflektierte Richtung abdriftete. Das Gedicht ist eine scharfe Kritik an der leichten, oft als trivial empfundenen Verwendung von Sprache, die Heine und seine Nachfolger nach sich zogen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.