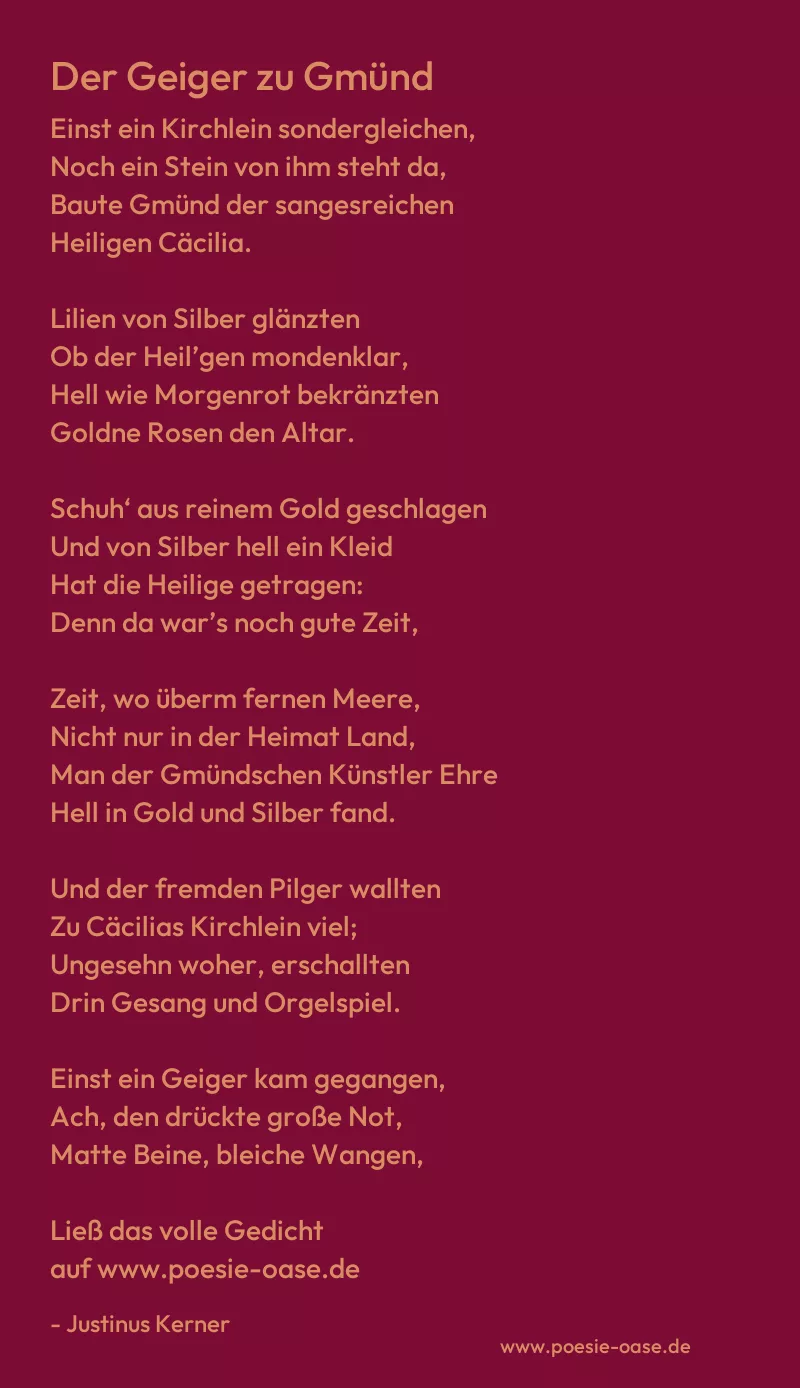

Einst ein Kirchlein sondergleichen,

Noch ein Stein von ihm steht da,

Baute Gmünd der sangesreichen

Heiligen Cäcilia.

Lilien von Silber glänzten

Ob der Heil’gen mondenklar,

Hell wie Morgenrot bekränzten

Goldne Rosen den Altar.

Schuh‘ aus reinem Gold geschlagen

Und von Silber hell ein Kleid

Hat die Heilige getragen:

Denn da war’s noch gute Zeit,

Zeit, wo überm fernen Meere,

Nicht nur in der Heimat Land,

Man der Gmündschen Künstler Ehre

Hell in Gold und Silber fand.

Und der fremden Pilger wallten

Zu Cäcilias Kirchlein viel;

Ungesehn woher, erschallten

Drin Gesang und Orgelspiel.

Einst ein Geiger kam gegangen,

Ach, den drückte große Not,

Matte Beine, bleiche Wangen,

Und im Sack kein Geld, kein Brot.

Vor dem Bild hat er gesungen

Und gespielet all sein Leid,

Hat der Heil’gen Herz durchdrungen:

Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!

Lächelnd bückt das Bild sich nieder

Aus der lebenlosen Ruh‘,

Wirft dem armen Sohn der Lieder

Hin den rechten goldnen Schuh.

Nach des nächsten Goldschmieds Hause

Eilt er, ganz vom Glück berauscht,

Singt und träumt vom besten Schmause,

Wenn der Schuh um Geld vertauscht.

Aber kaum den Schuh ersehen,

Führt der Goldschmied rauen Ton,

Und zum Richter wird mit Schmähen

Wild geschleppt des Liedes Sohn.

Bald ist der Prozess geschlichtet,

Allen ist es offenbar,

Dass das Wunder nur erdichtet,

Er der frechste Räuber war.

Weh! du armer Sohn der Lieder

Sangest wohl den letzten Sang!

An dem Galgen auf und nieder

Sollst, ein Vogel, fliegen bang.

Hell ein Glöcklein hört man schallen,

Und man sieht den schwarzen Zug

Mit dir zu der Stätte wallen,

Wo beginnen soll dein Flug.

Bußgesänge hört man singen,

Nonnen und der Mönche Chor,

Aber hell auch hört man dringen

Geigentöne draus hervor.

Seine Geige mitzuführen,

War des Geigers letzte Bitt‘.

„Wo so viele musizieren,

Musizier‘ ich Geiger mit!“

An Cäcilias Kapelle

Jetzt der Zug vorüberkam,

Nach des offnen Kirchleins Schwelle

Geigt er recht in tiefem Gram.

Und wer kurz ihn noch gehasset,

Seufzt: „Das arme Geigerlein“ –

„Eins noch bitt‘ ich,“ – singt er, „lasset

Mich zur Heil’gen noch hinein!“

Man gewährt ihm; vor dem Bilde

Geigt er abermals sein Leid,

Und er rührt die Himmlischmilde:

Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!

Lächelnd bückt das Bild sich nieder

Aus der lebenlosen Ruh‘,

Wirft dem armen Sohn der Lieder

Hin den zweiten goldnen Schuh.

Voll Erstaunen steht die Menge,

Und es sieht nun jeder Christ,

Wie der Mann der Volksgesänge

Selbst der Heil’gen teuer ist.

Schön geschmückt mit Bändern, Kränzen,

Wohl gestärkt mit Geld und Wein,

Führen sie zu Sang und Tänzen

In das Rathaus ihn hinein.