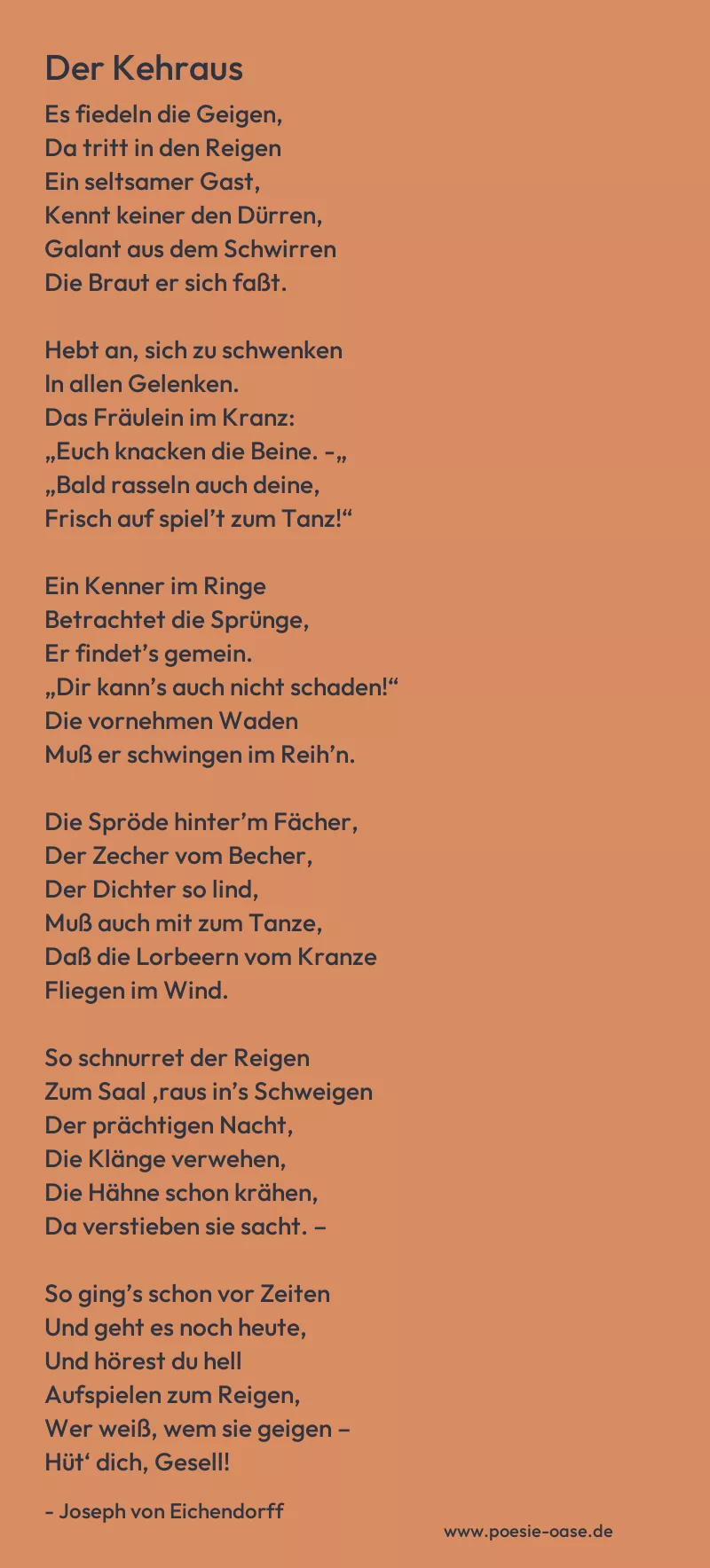

Der Kehraus

Es fiedeln die Geigen,

Da tritt in den Reigen

Ein seltsamer Gast,

Kennt keiner den Dürren,

Galant aus dem Schwirren

Die Braut er sich faßt.

Hebt an, sich zu schwenken

In allen Gelenken.

Das Fräulein im Kranz:

„Euch knacken die Beine. -„

„Bald rasseln auch deine,

Frisch auf spiel’t zum Tanz!“

Ein Kenner im Ringe

Betrachtet die Sprünge,

Er findet’s gemein.

„Dir kann’s auch nicht schaden!“

Die vornehmen Waden

Muß er schwingen im Reih’n.

Die Spröde hinter’m Fächer,

Der Zecher vom Becher,

Der Dichter so lind,

Muß auch mit zum Tanze,

Daß die Lorbeern vom Kranze

Fliegen im Wind.

So schnurret der Reigen

Zum Saal ‚raus in’s Schweigen

Der prächtigen Nacht,

Die Klänge verwehen,

Die Hähne schon krähen,

Da verstieben sie sacht. –

So ging’s schon vor Zeiten

Und geht es noch heute,

Und hörest du hell

Aufspielen zum Reigen,

Wer weiß, wem sie geigen –

Hüt‘ dich, Gesell!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

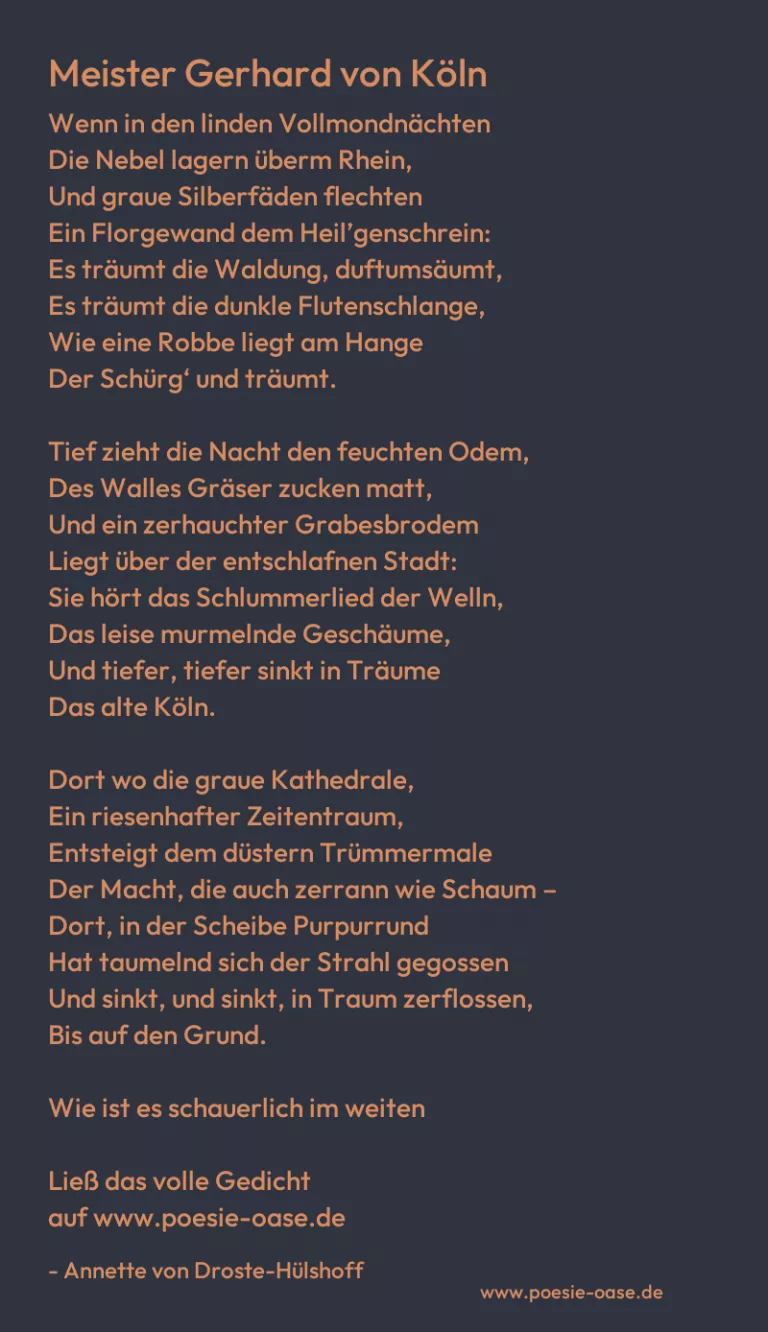

Das Gedicht „Der Kehraus“ von Joseph von Eichendorff beschreibt eine festliche Tanzszene, die zunächst von Lebensfreude und ausgelassener Stimmung geprägt ist, aber zunehmend eine tiefere, fast melancholische Bedeutung erhält. Zu Beginn wird ein fröhlicher Tanz mit „Geigen“ und „Reigen“ geschildert, in dem sich ein „seltsamer Gast“ unter die Tanzenden mischt. Dieser Gast, der „Dürren“, fällt durch seine Eigenartigkeit auf und hat eine nahezu unheimliche Präsenz. Indem er „die Braut sich faßt“, entsteht ein Bild des Unerwarteten, das die Leichtigkeit und Freude der Feier stört und gleichzeitig den Lauf des Geschehens beeinflusst.

Der Tanz geht weiter, und es wird eine humorvolle, leicht spöttische Stimmung erzeugt, als die Tanzpartner, darunter das „Fräulein im Kranz“ und der „Kenner im Ringe“, miteinander scherzen und sich gegenseitig herausfordern. Die Anspielungen auf die körperlichen Belastungen des Tanzes, etwa das „Knacken der Beine“ oder das Schwingen der „vornehmen Waden“, verdeutlichen die anstrengende, aber auch heitere Natur des Festes. Diese Dialoge zwischen den Figuren erinnern an das Spiel mit gesellschaftlichen Konventionen und die Rollen, die in einem festlichen Rahmen eingenommen werden.

In der dritten Strophe beschreibt Eichendorff eine Vielzahl von Charakteren, die sich dem Tanz anschließen: Die „Spröde hinter’m Fächer“, der „Zecher vom Becher“ und der „Dichter so lind“ – sie alle müssen „mit zum Tanze“, um die gesellschaftliche Ordnung zu wahren und mitzureden. Hier werden verschiedene gesellschaftliche Typen eingeführt, die dem Tanz als gesellschaftlichem Ritual folgen, unabhängig von ihrer individuellen Veranlagung oder Vorliebe. Diese Figuren scheinen sich weniger durch echte Freude am Tanz motivieren zu lassen, sondern vielmehr durch gesellschaftliche Erwartungen und Normen, die sie zu dieser Teilnahme drängen.

Der Reigen setzt sich fort und führt die Tanzenden „aus dem Saal in’s Schweigen der prächtigen Nacht“, wobei die „Klänge verwehen“ und das „Hähne schon krähen“, was auf das Ende der Feier und die Rückkehr zur Realität hinweist. Die nächtliche Stille, die den Tanz schließlich beendet, symbolisiert das Abklingen von Vergnügen und der unaufhaltsamen Rückkehr des Alltags. Der letzte Vers, der das Bild des fortwährenden Tanzes „vor Zeiten“ und auch „heute“ beschwört, vermittelt eine gewissermaßen zynische Betrachtung der menschlichen Tendenz, immer wieder den gleichen, flüchtigen Freuden nachzujagen – und dabei vielleicht die wahre Bedeutung des Lebens aus den Augen zu verlieren.

Das Gedicht endet mit einer warnenden Mahnung: „Hüt’ dich, Gesell!“, was darauf hinweist, dass dieser „Kehraus“ nicht nur eine oberflächliche Feier ist, sondern auch ein Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und die Illusion des Glücks, das in sozialen Festen gesucht wird. Eichendorff zeigt auf, dass diese flimmernde Freude, die beim Tanz und der Feier erlebbar wird, schnell verweht und durch das Schweigen der Nacht ersetzt wird. Das Gedicht vermittelt damit eine tiefere Reflexion über die Vergänglichkeit des Lebens und das Streben nach kurzlebigen Freuden, die letztlich in die Leere führen.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.