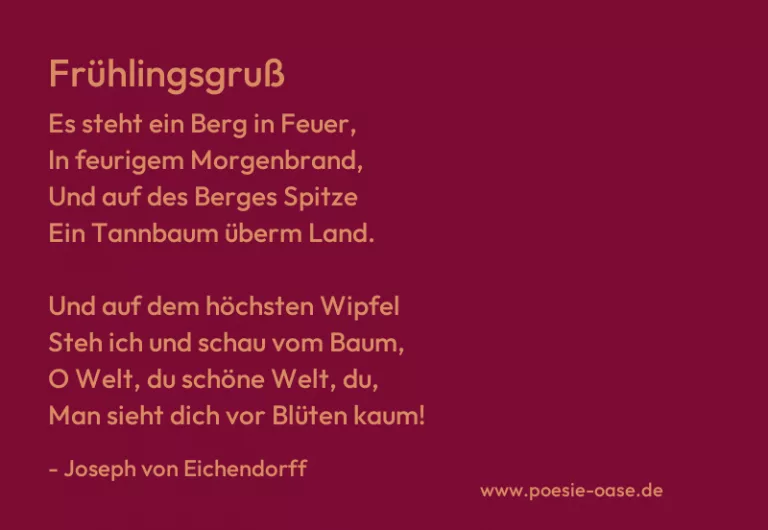

Der frohe Wandersmann

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,

Den schickt er in die weite Welt;

Dem will er seine Wunder weisen

In Berg und Wald und Strom und Feld.

Die Trägen, die zu Hause liegen,

Erquicket nicht das Morgenrot,

Sie wissen nur von Kinderwiegen,

Von Sorgen, Last und Not um Brot.

Die Bächlein von den Bergen springen,

Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,

Was sollt ich nicht mit ihnen singen

Aus voller Kehl und frischer Brust?

Den lieben Gott lass ich nur walten;

Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld

Und Erd und Himmel will erhalten,

Hat auch mein Sach aufs best bestellt!

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Der frohe Wandersmann“ von Joseph von Eichendorff beschreibt die Lebenshaltung eines Wanderers, der in der Freiheit der Natur und im Vertrauen auf Gottes Führung seinen Lebensweg geht. Zu Beginn stellt der Sprecher fest, dass „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, / Den schickt er in die weite Welt“. Diese Worte verdeutlichen die Auffassung, dass wahre Erfüllung und göttlicher Segen nur durch ein Leben in Bewegung und Offenheit gegenüber der Welt erfahren werden können. Die Natur wird als Ort göttlicher Wunder dargestellt, in dem der Wanderer tiefe Erkenntnisse und Erlebnisse findet.

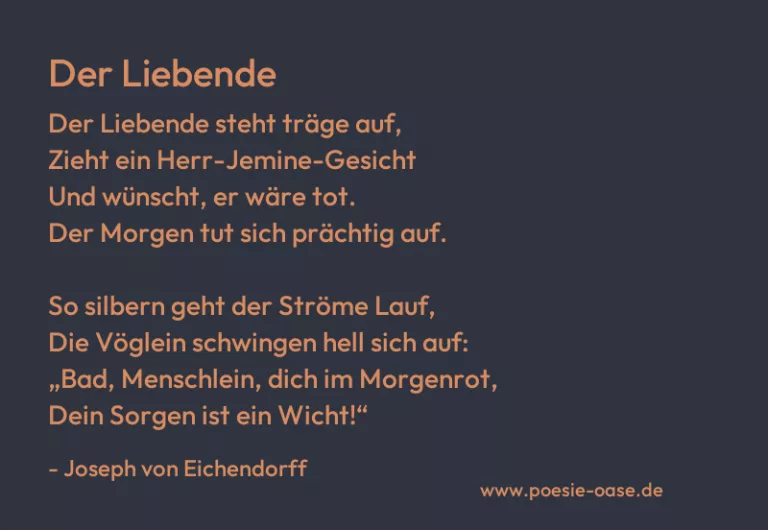

Die zweite Strophe stellt einen Kontrast zwischen den Wanderern und den „Trägen“ dar, die sich in ihren gewohnten, sicheren Lebensumständen verkriechen. Diese Menschen erfahren nicht die befreiende Energie des Morgens, sondern sind von den alltäglichen Sorgen des Lebens, wie dem „Brot“ und den „Lasten“, gefangen. Eichendorff schildert hier das Bild eines unfreien Lebens, das in der Passivität und der Fixierung auf materielle Bedürfnisse erstarrt. Diese Menschen bleiben in ihrer engen Welt gefangen, während der Wanderer in der Weite der Natur die wahre Freiheit und Freude findet.

In der dritten Strophe wird der Frohsinn des Wanderers zum zentralen Motiv. Die „Bächlein von den Bergen“ und die „Lerchen“ symbolisieren die Lebendigkeit und den Überschwang der Natur, mit denen der Wanderer in Einklang steht. Der Ruf, „mit ihnen zu singen / Aus voller Kehl und frischer Brust“, drückt den inneren Überfluss und die Lebensfreude des Wandersmannes aus. Es ist ein Leben im Einklang mit der Natur, das von Freude und Vitalität geprägt ist, und es stellt die Idee eines erfüllten, freien Lebens dar.

In der letzten Strophe setzt Eichendorff seine Lebensphilosophie fort, indem er betont, dass der Wanderer sich dem göttlichen Willen hingibt. „Den lieben Gott lass ich nur walten“ – der Wanderer vertraut darauf, dass Gott über sein Leben wacht und es in geordneten Bahnen führt. Die Natur, mit ihren „Bächlein“, „Lerchen“, „Wald“ und „Feld“, wird nicht nur als Teil der Schöpfung wahrgenommen, sondern als eine Manifestation göttlicher Ordnung und Schönheit. Der Wanderer glaubt daran, dass Gott alles „bestellt“ hat und sich auf ihn verlassen kann, was zu einer ruhigen, vertrauensvollen Haltung führt. Die Lebenshaltung des Wanderers ist die eines Menschen, der im Einklang mit der Welt lebt und die göttliche Fürsorge zu schätzen weiß.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.